庐山研学报告

1、绪论

庐山,又名匡山、匡庐,位于江西省九江市庐山市境内。介于东经115°52′—116°8′,北纬29°26′—29°41′之间。东偎婺源、鄱阳湖,南靠滕王阁,西邻京九铁路大通脉,北枕滔滔长江。长约25千米,宽约10千米,主峰汉阳峰,海拔1474米。山体呈椭圆形,典型的地垒式块段山。

庐山自古命名的山峰便有171座。群峰间散布冈岭26座,壑谷20条,岩洞16个,怪石22处。水流在河谷发育裂点,形成许多急流与瀑布,瀑布22处,溪涧18条,湖潭14处。最为著名的三叠泉瀑布,落差达155米,有“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”之美句。

庐山的植被垂直分布自下而上依次为:(1)600 m以下为常绿阔叶林;(2)400 m-900 m为常绿阔叶林和落叶林;(3)800 m-1200 m为常绿阔叶、落叶混交林和灌木丛;(4)1100 m以上为落叶阔叶林、针叶林、次生灌木丛和次生草丛。

由此可见,庐山有极高的研究价值。

2、实习目的任务

(1)为进一步了解书本中所学知识,体验不同的自然气候,人文地理。

(2)体验庐山的风土文化

(3)培养自理能力,交往能力

3、学习组织

(1)学校号召感兴趣的同学参加研学,并进行分组,安排教师

(2)建相关群聊

(3)查找所去景点的资料,做好先前准备

4、关于冰川

(1)第四季冰川

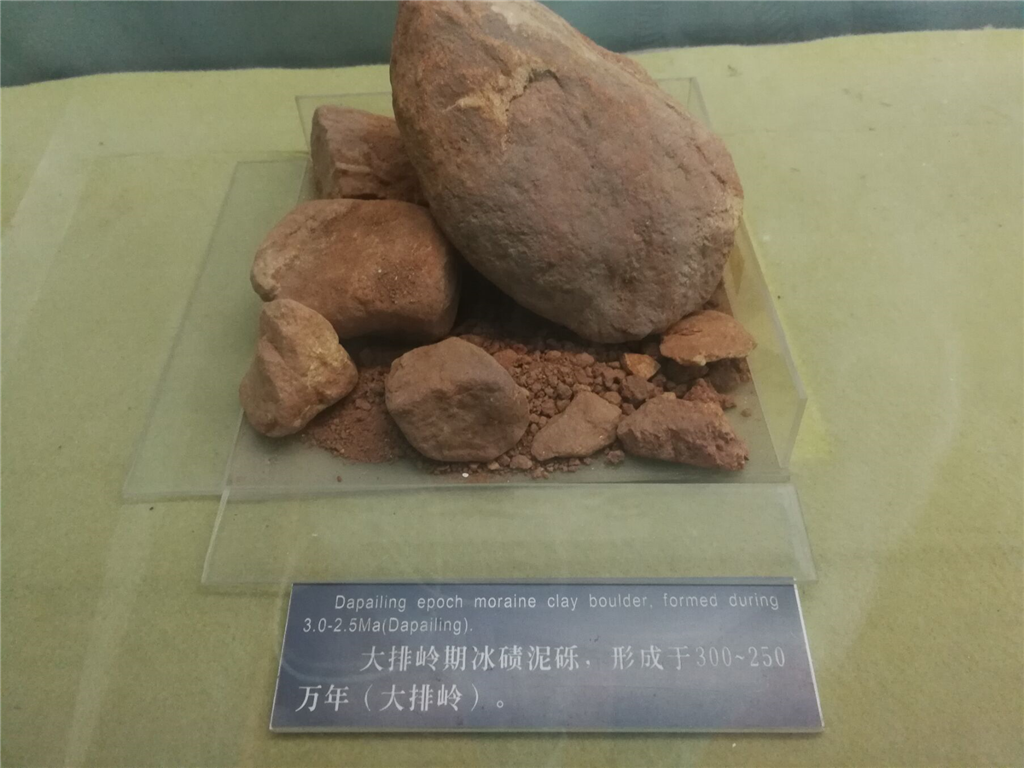

第四纪冰川是地球史上一次大冰川期。冰川的发生是因为极地或高山地区沿地面运动的巨大冰体,由降落在雪线以上的大量积雪,在重力和巨大压力下形成,冰川从源头处得到大量的冰补给,而这些冰融化得很慢,冰川本身就发育得又宽又深,往下流到高温处,冰补给少了,冰川也愈来愈小,直到冰的融化量和上游的补给量互相抵消。一般冰川为舌状,冰川面往往高低不平,有的地方有深的裂口,即冰隙。冰川可分为大陆冰川和山岳冰川两大类。第四纪时欧洲阿尔卑斯山山岳冰川至少有5次扩张。在我国,据李四光研究,相应地出现了鄱阳、大姑、庐山与大理4个亚冰期。现代冰川覆盖总面积约为1630万平方公里,占地球陆地总面积的11%。我国的现代冰川主要分布于喜马拉雅山(北坡)、昆仑山、天山、祁连山和横断山脉的一些高峰区,总面积约57069km2。

冰川期 glacial age,ice age,glacial period 这是指地球气候酷寒,高纬度地方的广阔区域为大陆冰川(continental glacier)所覆盖的时期。最近的冰川期在更新世,据在欧洲和北美研究的结果,认为共有六次冰川期,五次间冰川期。在日本根据分析冰斗地形(围谷地形,kar)地形发现有两次冰川期。最显著的冰川期是在石炭纪-二迭纪,冰川的遗迹残留于冈瓦纳大陆。除上述两大冰川期外,在欧洲和美洲还发现有前寒武纪、中生代和第三纪的冰川遗迹,但都不太显著。

第四纪冰川是地球史上一次大冰川期。在地质历史上曾经出现过气候寒冷的大规模冰川活动的时期,称为冰河期(ice age)以下简称冰期。这种冰期曾经有过三次,即前寒武晚期、石炭-二叠纪和第四纪。第四纪冰期来临的时候,地球的年平均气温曾经低 10℃~15℃,如斯堪的纳维亚半岛的峡湾。

洞穴沉积物(cave deposit)又称洞穴堆积物(cave accumulation)。通常是指石灰岩洞穴中的沉积物。它是由洞穴中重力堆积的角砾、地下水机械沉积的泥沙和化学沉积的石钟乳、石灰华等组成,有时还有地下河沉积的砂砾和地下湖沉积的粘土。

5、关于景点

欣赏方法:了解历史背景,通过照相,文字等方式记录,

(1)鄱阳湖

资料:鄱阳湖,古称彭蠡、彭蠡泽、彭泽。湖盆由地壳陷落、不断淤积而成。 在中生代,受燕山运动的影响,这里下陷成为盆地,盆地范围广及今江西北部、湖北黄梅地区和安徽宿松、望江一带。至1万年前最近一次亚冰期结束时,断块上升的“庐山”耸峙盆地之缘,而盆地内则河道纵横,池塘密布。此后由于冰后期的海侵,整个盆地变成泱泱大湖,并成为长江的宽阔河段。((尚书·禹贡》已记有“彭蠡”,《汉书》则记为“彭泽”。三国时,彭泽分为南北两湖,长江从两湖之间的地峡上流过。后北湖演化为鄂皖交界的龙感湖、安徽境内的大官湖和泊湖。南湖则逐渐南侵,至南朝时湖水直抵新建樵舍附近,使汉初设置的鄡阳县大部分和海昏县一部分被淹没,民间有“沉海昏,起吴城”之说。隋时因湖水逼近鄱阳山(原名力士山,亦名石印山,后因地名鄱阳而称鄱阳山。据考,它位于鄱阳县西北的湖中,20世纪80年代地名普查时未找到此山)而名鄱阳湖。自唐初至明初,湖水逐渐北撤,明清时又南侵。此时湖形似葫芦,北段别称落星湖(因入们以为湖中一小岛是陨星而名)、左蠡湖;南段别称官亭湖(据说因庐山脚下有一官亭庙而名)、族亭湖。近代,由于淤积和围垦等原因,湖面日益缩小,到20世纪末,湖形已不象葫芦,而象一只昂首欲飞的天鹅。

茫茫鄱阳湖,史书上素有记载,自古兵家必争之地,一腔志士热血,也蕴含在每一滴鄱阳湖水中。泛船游江,湖面平静,却也时而晕起层层波浪。这清澈的湖水,曾几何时被鲜血染红,这平静的浪花,曾载过多少人的梦想与希望。

临湖而立,心气难平,鄱阳湖水与长江交汇,长江孕育出来的儿女,也继承了这一脉英气。以梦为马,以茶代酒,祭先代英豪,敬滚滚鄱阳。

(2)石钟山

《石钟山记》

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

似乎是由无数石头堆积而成的石钟山,虽无黄山石那般姿态各异,引人遐思,却也有独特的清幽,更可贵的则是石头敲击成的音韵。手握碎石,敲击在巨石上,不断调整位置,形成宫商角徽羽的音调。若能寻其规律,我欲坐下试奏一曲,想来定是别有一番风情。

清幽的景,更有深厚的的文化底蕴。除了苏东坡的《石钟山记》令其名扬天下,历代文人的到来更是令其成为后世瞻仰之地。最吸引我的则是那一幅百寿图,各种形态的 寿 字,展现了我国象形文字的特点,仿佛一幅幅画卷,背后似乎都有一个故事。

(3)白鹿洞书院

父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

白鹿洞书院,古时中国具盛名的学府,四大书院之首,中国书院 文化的代表。

漫漫小道,绿林幽幽,四周一片静谧。正是这个小巧,静谧,清幽的地方,走出了我国多代大儒。他们完善了我国儒、礼等学的文化,用瘦弱之躯,撑起一个泱泱大国,延续了中华民族的精神文化。若说鄱阳湖是蕴含着武将热血的武魂之所,孕育出一代又一代的志士,我想白鹿洞书院,就是我国文人的精神之所,它孕育出博识的学者,也继承了华夏之魂。

(4)庐山瀑布

沿着布满青苔的小道,前方是层层石阶组成的都路,通向未知的前方。踏着石阶向上奔跑,眼前又会有新的石阶上升,填满本应有的空缺。很快,被那不断出现的无尽的石阶一点点消磨最初的兴奋,再加上背上背的包施加的压力,伴随着大口喘气速度明显减弱,走到石阶间平坦的道上,就不住立定,手撑双膝,紧闭双眼,缓解浑身的酸痛。在同伴的陪伴和鼓励下,我们终于来到一处凉亭,刚想落座好好休息一番,余光看见身旁的风景,脚下是滚滚流下的瀑布水,奔涌着,翻腾着,越过岩石,后又归于平静。四周树木葱茏,鸟雀相鸣,蝉声凄凄,蜂蝶相戏。此情此景,令人心旷神怡,瞬失疲惫。被眼前的盛景所吸引,快步走上前方的石阶,寻找更美丽的风景,记录在手中的相机里。终于,在美景的吸引下,我们克服了所有的困难,来到了九天池。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。曾经无数次遥望的瀑布终于出现在我们眼前。湍急的瀑布水涌下山岩,击打在巨石上形成无数浪花,瀑布边的风是极大的,狂风伴着瀑布水,吹打在迎面而来的我们身上,扫去一切炎热,,不多时全身都被淋湿。所有人不住尖叫,又感觉十分舒爽,不愿离开。终于撑不住风与水的洗礼,勇士们纷纷退避到拐角的山岩后。正是这样的瀑布,才能让一代笑睨天下的诗仙李白为之倾倒,写下旷世名篇

6、小结

通过书本,我们获取了很多的知识,然而 “读万卷书,行万里路”,通过此次研学,我们有机会亲身体验,亲眼见识到书本中的旷世美景,与千百年前的文人大家一起游览山川锦绣。我们也得以见识到上千万年前地球运动而留下的遗迹,发现自然的奥秘。

人在途中,心随景动,用一双发现的眼睛,去感知这个世界。