第八课第三框《法治社会》教学设计

政治组 刘旭娇

![]()

课题 | 法治社会 | 单元 | 第三单元 | 学科 | 政治 | 年级 | 高一 |

课标 要求 | 识记法治社会的含义及具体表现;掌握建设法治社会的措施。了解生活中主要民事法律规范,列举解决纠纷的有效途径和方式,列举实例,阐明建设法治社会的意义 | ||||||

学习 目标 | 联系身边事例和社会生活现象,从法治意识、法律实施和实施效果三个方面,阐明法治社会的内涵 联系国家的相关政策或者结合案例,说明如何建设法治社会,阐述建设法治社会的重大意义。 搜集有关依法办事、依法维权、依法解决纠纷的案例,说明法治让社会更和谐。 | ||||||

核心 素养 | 政治认同:认同法治社会的基本特征,掌握全面依法治国的要求,增强建设法治社会、促进公平正义、和谐社会的信心。 科学精神:通过案例和老师讲授、学习,理解法治社会的内涵和特征;建设法治中国是一个系统工程,既需要党和国家的统筹与规划,更需要公民和全社会的参与与推动。 法治意识:全民学法、懂法、守法、用法,建设法治社会。 公共参与:在日常生活中,自觉遵守法律,依法行使权利、履行义务,为落实良法善治、建设法治国家贡献自己的力量。 | ||||||

重点 | 准确理解法治社会的内涵 | ||||||

难点 | 说明当前我国是如何推进建设法治社会 | ||||||

议题 | 总议题:解“摆拍”之困,建法治社会 议题一:"摆拍"之困,缘何至此?——流量狂欢下的法治困境 议题二:法治之义,何以立身?——良法善治的现代治理 议题三:破局之道,何以为径?——多元协同的法治构建 | ||||||

![]()

![]()

![]()

教学过程 | |||||

教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 | ||

导入新课 | “网络摆拍打假墙”:山西“小米辣拘留案”、“猫一杯”的“秦朗作业本”事件、瑶一瑶摔倒摆拍事件、贵州毕节“三人婚礼”事件等引出摆拍困境。 AI情境导入: 数字人讲述“地铁摆拍”事件亲身经历。 教师设置讨论话题:你们觉得李某的这种行为是“创意”还是“犯罪”? 在话题讨论的基础上引出总议题:解“摆拍”之困,建法治社会 | 感知材料,简短讨论预设话题,进入课堂氛围,并思考议题。 | 贴近生活实际,调动积极性,引入总议题。 | ||

讲授新课 | 议题一:"摆拍"之困,缘何至此? ——流量狂欢下的法治困境 | ||||

教师展示情境材料。引导学生结合材料和讨论问题。 材料一:李某的视频在网络平台传播,直至2小时后引发舆论关注后,平台才下架该视频,期间播放量破10万。李某事后采访称:“我知道可能违法,但觉得最多罚点钱,没想到会闹这么大。” 材料二:2025年6月,山西省大同市公安局平城分局破获了一起网络谣言案,两人为博流量自编自演,虚构“偷窃两根小米辣被拘”的情节并传播。鉴于案件情节轻微,执法机关依法对两人作出行政处罚300元的决定。 探究问题: 为什么这些人明知违法,却仍选择“流量至上?”

| 学生活动:同学们以小组为单位,结合以上材料,思考并讨论并选出代表发言。

探究成果: 挖掘当前“摆拍”乱象的综合诱因, 感知流量经济利益驱动下的盲目,对法律缺乏敬畏之心。

| 结合真实的案例辨析当前社会治理中的一些热点问题背后的原因。

通过活动探究提高学生的辨析能力,树立法治意识,在日常生活中依法行使权利;感知建设法治的社会的重要性和必要性。 | |||

议题二:法治之义,何以立身? ——良法善治的现代治理 | |||||

结合以上情境,畅想下,你心目中的法治社会应当是怎样的社会? 在教师指导下组织学生开展“法治漫谈” 漫谈主题:“青春与法治同行——漫谈我们心中的法治社会”

| 活动 2:学生围绕法治社会的概念开展漫谈。

探究成果: 法治社会的含义及特征 | 通过学生漫谈,调动学生课堂参与的积极性,解析法治社会的概念,并将抽象概念和真实社会生活相结合,实现理论与实践的统一。 科学理解法治社会的含义与具体表现,认识法治社会的意义。 培养法治社会意识;树立自身法治意识。 | |||

讲授新课 | 议题三:破局之道,何以为径? ——多元协同的法治构建 | ||||

教师设置辩论主题,组织学生和AI辩论。 辩题:“治理网络摆拍乱象,主要靠法律严惩VS主要靠平台治理” 正方(学生):治理网络摆拍乱象,主要靠法律严惩 反方(AI):治理网络摆拍乱象,主要靠平台治理。 教师进行活动总结。指导正反双方完成措施拼图任务。 豆包补充法治社会建设的多元路径。 | 活动3:组织学生与AI进行主题辩论,以主题辩论为基础探讨法治社会的建设措施。

探究成果: 1.了解建设法治社会的方法措施。 2.明悟建设法治社会的意义。 | 通过辩论的方式激发学生的思维能力,在人与人工智能的较量中感受法治社会的建设要求,树立法治思维。

培养学生的参与意识,自觉参与到法治社会建设中去,为法治社会建设贡献自己的力量。 | |||

课堂小结 | 建设法治社会是国家治理现代化的必然要求,它要求我们每个人:知法、懂法、守法、用法、护法。深刻理解法治的价值,将法治精神内化于心、外化于行,让法治精神融入国家血脉与公民行动,最终实现“规则之治”下的和谐有序与繁荣稳定,法治建设,人人有责,人人受益。 | ||||

实践作业 | 发挥你的热情与创意!从校园生活或社区治理中选取你最关注的法治主题,运用豆包AI智能化设计工具创作专属法治宣传海报。完成后,请将这份法治的“微光”精心张贴于食堂公告栏、社区电梯间等公共区域,让法治精神如阳光般浸润校园角落、照亮社区邻里,传递至每一位身边人。

作业示例: | ||||

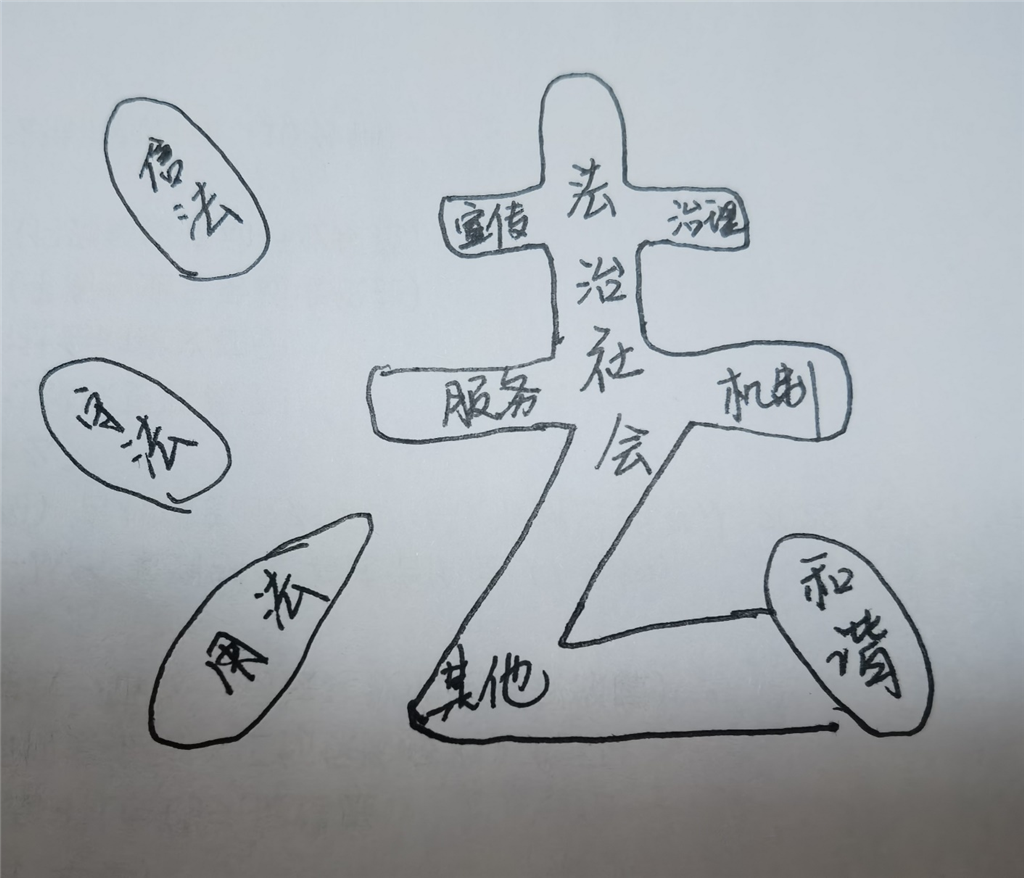

板书 |

| ||||

![]()

教学反思

关于《法治社会》教学设计的创新与改进

刘旭娇

本节《法治社会》的教学设计以借助AI技术,积极创构学生喜爱的思政课为目标,选取社会热点话题“摆拍视频治理”为切入点,通过数字人创设情境、与豆包智能体辩论、用AI工具完成实践作业等教学方式,尝试突破传统法治教育的单向灌输模式。

一、创新亮点与成效

1.情境创设激发深层认知。采用数字人导入讲述成都地铁摆拍视频案例,直观呈现法治社会的现实意义。学生通过描绘理想法治社会特征,不仅概括出“法律普遍遵从、公共生活有序”的内涵,还自发联想到“良法善治”“权利保障”等课本外的特征,说明情境导入有效激活了学生的认知。

2.技术融合提升参与深度。与AI智能体的微辩论是本节课的一大亮点。学生通过对比法律强制力(如《网络信息内容生态治理规》)与平台自治(如内容审核算法)的优劣,不仅理解了“法治需要法律与道德、技术协同发力”的辩证关系,更在数据检索和论点组织中锻炼了批判性思维,通过辨析式学习活动实现价值引领。

3.实践作业强化素养落地。布置借助AI工具完成普法海报设计和宣传任务,契合“建设法治文化”的课本要求,同时融入跨学科能力培养。学生将海报张贴至社区后获得居民反馈,这种真实的社会互动能够增强其“公共参与”素养。

二、存在问题与改进方向

1.学生参与度不均衡。微辩论中,部分学生因辩论经验不足沦为“旁观者”。以后教学准备中可增设“角色卡片”(如立法者、平台运营者、网民)明确分工,或采用“小组竞赛积分制”激励全员参与。

2.理论迁移能力待加强。在分析网信办“清朗行动”材料时,部分学生仅能复述措施,难以联系“法律服务体系”“基层治理法治化”等知识。可借鉴“议题链”设计,增设“摆拍视频治理与法治社会建设的关系”等进阶问题,引导学生建立“现象—理论—实践”的逻辑链条。

3.AI工具使用伦理需规范。个别海报存在AI直接生成、缺乏学生主动思考的问题。需在作业指导中强调“技术为内容服务”的原则。

三、教学体会

通过本次教学尝试,探索出通过“真实情境+技术工具+社会互动”三维联动的方式,有利于促进让法治意识从理论知识升华为法治素养和信仰,今后将继续深入探索如何更有效的平衡技术赋能与教育本质的关系。