地球公转的地理意义

——昼夜长短的变化规律

教学素材:从学生已有的生活经验出发,即常州三中太湖湾军训期间的(2024年8月中旬)晚餐时间(18:00)与2024年12月月考时(18:00)晚餐时间,对比不同时期的昼夜状况。抛出关键问题:同一时间(18:00),12月月考时天黑的更早一点,说明了什么?又是什么原因导致了这种变化?再比如北京旅游必打开的天安门升旗,为何365天升旗时间会发生一定的变化(不固定)呢?

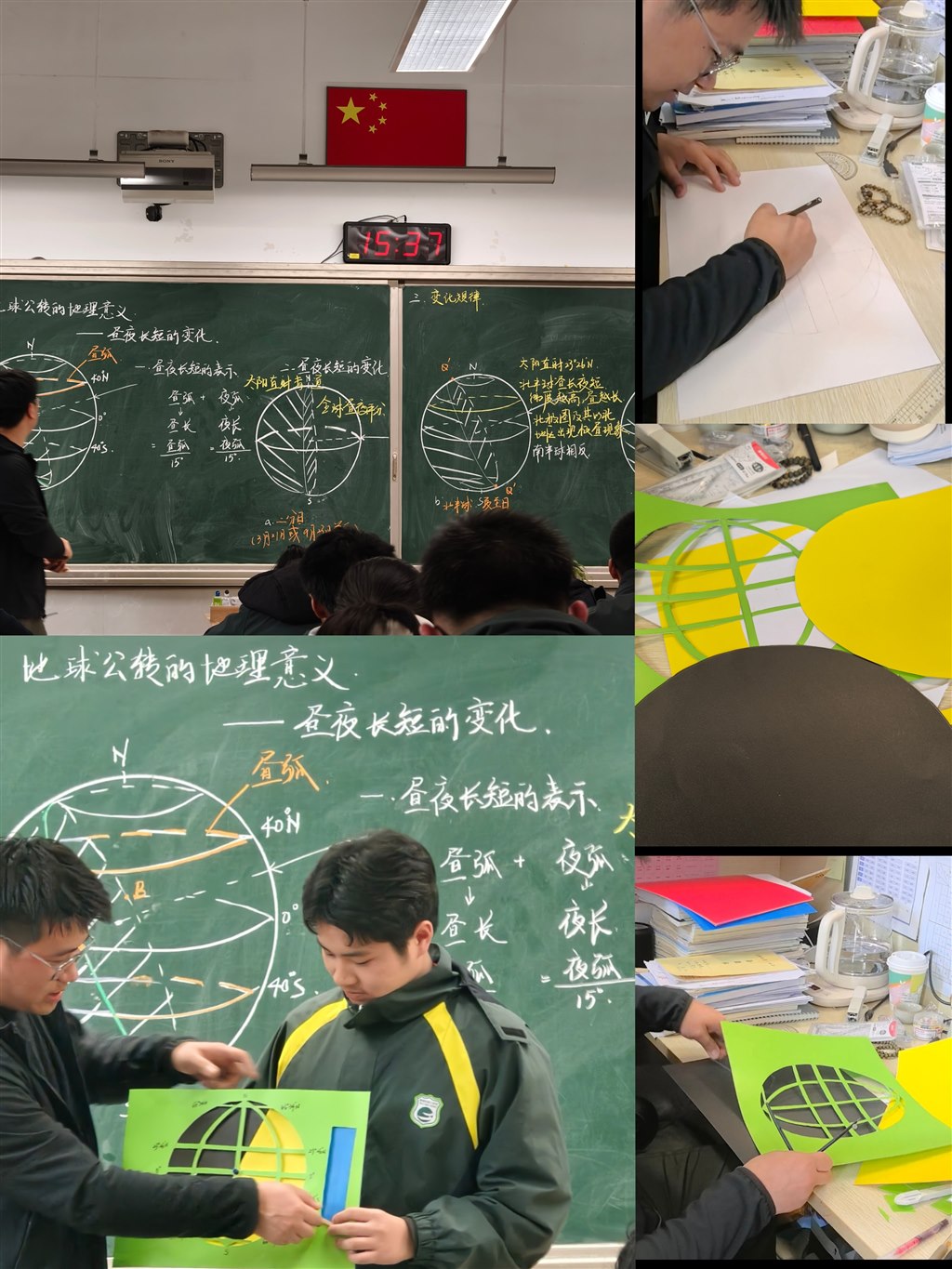

教学创新点:自制地球运动教具,用于课堂展示和师生活动,提高地理实践力。

设计意图:从具象的地理现象和事物出发,建立学生的感性认识。再通过探究活动和教师的循循善诱,构建出理性、科学的知识体系,从而深刻理解昼夜长短的变化规律。

教学目标·

1. 理解昼弧、夜弧与昼夜长短的关系;

2. 掌握昼夜长短时空变化规律及其与太阳直射点移动的联系;

3. 通过光照图分析,提升空间想象与逻辑推理能力。

教学过程设计:

(一)昼夜长短的表示——昼弧与夜弧

1.板书图示(逐步绘制):

画出地球侧视光照图(赤道与极圈);

用彩色粉笔标出某纬度昼弧(红色)与夜弧(蓝色);

关键提问:“昼弧长度如何反映昼夜长短?赤道昼夜弧有何特点?”

2.核心结论

昼夜长短=昼弧/夜弧占纬线圈的比例;

赤道全年昼夜平分(昼弧=夜弧=180°)。

(二)昼夜长短的变化示意图(春分、夏至、冬至)

1. 节气光照图绘制(分步骤板书):

春分:晨昏线与经线重合,全球昼夜平分;

夏至:北极圈极昼,南极圈极夜,北半球昼最长;

冬至:南极圈极昼,北极圈极夜,北半球昼最短。

2. 动态推演(箭头标注):

- 太阳直射点移动轨迹(南北回归线之间);

- 极昼/极夜范围随直射点移动的扩张与收缩。

3. 学生活动:

- 请学生上台标注不同节气对应的昼弧范围;

- 对比北纬40°与南纬40°在夏至日的昼夜长短差异。

(三)昼夜长短的变化规律(四大规律总结)

1. 规律一:纬度分布规律

- 板书表格对比:

| 太阳直射点位置 | 昼夜长短分布特征 |

|----------------|------------------|

| 北半球 | 北昼>南昼 |

| 赤道 | 全球昼夜平分 |

| 南半球 | 南昼>北昼 |

2. 规律二:季节变化规律

- 以北半球为例:

- 春分→夏至:昼渐长,夜渐短(直射点北移);

- 夏至→秋分:昼渐短,夜渐长(直射点南移)。

3. 规律三:极昼极夜范围变化

- 极昼/极夜范围=90°-直射点纬度;

- 夏至日北极圈极昼范围最大,冬至日反之。

4. 规律四:与直射点移动的同步性

- 昼夜长短变化幅度随纬度升高而增大;

- 赤道始终昼夜平分,高纬度地区变化剧烈。

二、教学反思

1. 传统板书的优势与不足

- 优势:

- 逻辑递进清晰:通过分步骤绘图与标注,学生能直观理解抽象概念(如昼弧与夜弧的动态变化);

- 思维可视化:光照图的逐笔绘制过程,帮助学生建立空间想象(如极昼范围与直射点纬度的关系)。

- 不足:

- 三维动态转化困难:板书画图难以呈现地球公转的连续过程,部分学生对“直射点移动与昼夜长短变化同步性”理解不足;

- 课堂效率受限:复杂光照图的绘制耗时较长,挤压了学生自主探究时间。

2. 学生反馈与改进方向

- 典型问题:

- 部分学生混淆“昼夜长短变化幅度”与“昼夜长短绝对值”(如误认为赤道昼夜长短会变化);

- 对“极昼极夜范围计算公式”的推导过程存在疑问。

- 改进措施:

- 动态演示补充:结合简易教具(如地球仪+手电筒)模拟直射点移动,弥补板书静态局限;

- 分层训练设计:针对规律应用设置梯度练习(如基础题:判断某日昼夜长短;提高题:计算极昼范围)。

3. 核心素养落实效果

- 综合思维:通过光照图分析与规律总结,学生能建立“空间-时间-因果”多维联系;

- 地理实践力:鼓励学生用板书图示解释现实问题(如“为什么北欧夏季适合旅游”)。

三、板书设计示意图(简略版)

───────────────

昼夜长短变化规律

───────────────

1. 昼弧与夜弧 → 昼夜长短

● 图示:纬线圈昼弧/夜弧比例

2. 节气光照图(春分、夏至、冬至)

● 夏至:北昼最长,极昼北极圈

● 冬至:南昼最长,极昼南极圈

3. 四大规律

● 纬度分布:直射半球昼长夜短

● 季节变化:随直射点移动而渐变

● 极昼范围:90°-直射点纬度

● 变化幅度:赤道为0,纬度越高越大

───────────────

总结

传统板书教学通过“手脑联动”强化了地理空间思维的培养,但在动态过程呈现上存在局限。未来可尝试“板书+动态演示”融合模式,既保留板书的逻辑建构优势,又增强直观性,使“昼夜长短变化”这一抽象概念真正转化为学生的地理认知工具。