析千年文脉,护江水长流

——《水循环》教学设计

梁归

(常州市第三中学 地理组)

【课程标准】运用示意图,说明水循环的过程和主要环节。

【课标解读】

课程标准对地理1的“水循环”要求是“运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义”。依据课程标准的要求,本节教材重点强调要“运用示意图”的教学方法来落实“水循环的过程”以及“水循环的地理意义”两方面的内容,根据学情和教材内容安排,第一部分的重点是落实“运用示意图说明水循环的过程和类型”,第二部分的重点是落实“运用示意图说明水循环的地理意义”。

此外,考虑到新课标在选择性必修1中对“水循环”要求“绘制示意图,解释各陆地水体之间的相互关系”,因此在教学中要适当地深化和拓展,培养地理实践力和综合思维能力,为选择性必修1的相关内容奠定基础。

【教材分析】

人教版新教材地理1在“水循环”的内容编排相对旧版教材有了较大改变,新教材运用了一个情境、一段文本、一张示意图和一个活动来介绍和学习水循环的第一部分,言简意赅,简明扼要。在地理1的前两章分别就行星地球和大气圈展开了叙述。在教科书1.4涉及了地球外部圈层结构,指出了水圈连续但不规则的特点;第二章的大气教学中也暗含了水-气要素的相互作用。因此,前两章是为水循环的教学埋下了伏笔。此外,水循环的内容也是为第四章的地貌、第五章的植被与土壤等内容做了铺垫。具体来说,新教材在学习水循环之前,设计了《宋书·天文志》中关于海水水量维持稳定的情境,引发学生思考自然界水体的来龙去脉,渗透水量平衡思想,同时也是对语文学科的渗透融合。文本在开篇之初就给出了水循环的定义,在定义中说明了水循环的相关环节,根据水循环发生的空间范围把水循环进行分类,在这简短的文本中也暗含着水循环的动力机制—“太阳辐射作用”和“重力作用”。水循环示意图则采用侧俯视的独特视角,直观地展示了地表水、地下水和大气水之间持续运动、相互补给的过程,强调综合思维训练;“认识砂田影响的水循环环节,实现区域的可持续发展,培育学生的人地协调观,在教学中教师可以选择贴近生活具有代表性的案例组织教学。

因此,在设计本节课的教学中,既要运用示意图让学生理解水循环的概念、环节、过程和分类,还要渗透水量平衡的思想,强调水循环的动力机制,适当地拓展不同水体的补给关系,通过呈现贴近生活的具体案例和真实地理情境培育学生的人地协调观。

【学情分析】

在地理1的前两章中学生已对宇宙环境、地球圈层有一定的了解。同时,学生已对地球的外部圈层结构有一定认知,尤其是连续但不规则的水圈。基于学生的已有知识经验、认知水平和结构,利于顺利开展水循环的教学。然而,对于水循环的动力机制、过程和主要环节的影响因素尚未完全明晰。因此,教师应结合高一学生兴趣特点、心理特点,以激发学生学习兴趣、增强地理美感体验为出发点,创设丰富、新颖的真实地理情境,以构建水循环的过程,从而探讨其背后的地理意义,促进学生知识的建构和深化。

【教学目标】

1、 通过齐声朗读地理古诗,挖掘背后的地理事物和过程,激发本节课学习兴趣。

2、 通过自主学习,简述水循环的主要环节和过程,绘制水循环的示意图。

3、 通过合作探究“雨水银行”情境,分析“雨水银行”如何影响水循环的过程和环节,进而拓展到人类活动对水循环影响的整体把握。

4、 通过分组讨论,对长江上游、中游、下游的山川地貌、江河湖泊、草木飞禽等情境进行充分讨论,探讨水循环的地理意义,锻炼学生综合性思维和开放性表达,提高学生描述与阐释地理事物、论证与探讨地理问题的能力。

5、 通过水循环地理意义之一的“循环更新”追问“水资源是否取之不尽用之不竭”的问题,引导学生通过“析”来学会“惜”,从而“护”江水长流,构建正确的人地协调观,渗透地理学科价值与学科思想。

【教学重难点】水循环的过程和地理意义;人类活动对水循环的影响。

【教学方法】小组讨论法、讲解法

【教学过程】

环节 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

新课导入 | 长江浩浩汤汤,横无际涯。古往今来,多少文人墨客驻足于此,挥笔写下流芳百世的诗句。可见长江之美,长江之兴。长江作为我们的千年文脉,而它不同河段的沿岸景观却各有不同。让我们通过一段视频,来感受一下大美长江。 | |||

情境导入 | 播放《沿着长江看中国》视频 | 观看视频 | 情境渲染 | |

过渡语 | 长江之美,尽收眼底。然而,有这样一首“诗仙”的佳作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,让我们一起齐声朗读。 | |||

活动1: 品读佳作,探寻水循环 (过程)

活动1: 品读佳作,探寻水循环 (过程)

|

水循环的概念和类型 |

【自主学习】通过诗句“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”的地名“黄鹤楼”和“扬州”指出古代交通以水运为主,而黄鹤楼到扬州,应借长江之水,顺势而下。引出水循环的概念,让学生结合教材,自主学习,完成任务单的两个问题:

Q1:什么是水循环,自然界的水循环有哪些主要环节? Q2:水循环按照发生空间领域,可分为哪些类型?

| ||

水循环的过程 | 【合作学习】结合1.2太阳对地球的影响,思考水循环的动力机制是什么,并进行小组讨论后,绘制出水循环示意图。

Q4: 小组代表发言,描述水循环的过程。 (海洋的水体在太阳辐射的作用下,蒸发到海洋上空,遇冷凝结,成云致雨。另一方面,蒸发后的水汽通过水汽输送到陆地上空,在适当条件上凝练后形成大气降水,沉降到地面后填入湖泊洼地,通过下渗形成地下径流,在地表形成地表径流,最终地表径流和地下径流注入海洋,构成循环)

| 联系既往知识,思考水循环动力机制,将水循环示意图。

完善水循环示意图各个环节。

小组代表描述水循环是如何循环的过程。

| 指导学生自主阅读课本材料,圈出关键信息,培育文本材料的阅读能力与绘图实践能力。

培养学生的语言表达能力,以及描述与阐释地理事物的能力,深化对水循环过程的认识。 | |

过渡 | 以上我们探讨了自然界水循环的过程和主要环节。其实,人类也是可以发挥其智慧,干预和影响自然界的水循环。我们来看这样一段视频(上海市打造“雨水银行”) | |||

活动2: 联系生活,解读水循环 (原理)

活动3: 具身体验,理解水循环 (意义)

活动3: 具身体验,理解水循环 (意义)

活动4: 知识链接,应用水循环 (实践)

活动4: 知识链接,应用水循环 (实践) |

人类活动对水循环的影响 | 【探究学习】 观看视频,结合“雨水银行”情境材料,完成下列小题。 Q1:建设“雨水银行”的目的是什么? Q2:“雨水银行”影响或干预了水循环的哪些环节? Q3:人类活动还通过哪些方式影响的水循环的各个环节?

| 观看视频,阅读情境材料,分析探讨“雨水银行”的目的以及对水循环主要环节的影响过程。同时,拓展思考人类活动还通过哪些方式影响水循环的过程和环节。 |

通过视频激发学生的学习兴趣,直观性较强。引入“雨水银行”启发学生思考人类活动与水循环之间的关系,促进学生建立“地理生活化”的意识。 |

水循环的地理意义 | 【合作探究】

请小组代表,总结归纳出水循环的地理意义。(物质迁移与能量转换;塑造地表形态;海陆间联系的主要纽带… 水量动态平衡;水体净化与循环更新)

|

结合图文材料,讨论、分析与总结水循环的地理意义。 |

以长江为主线,上中下游的山川异域、江河湖海、飞鸟鱼禽等作为素材,引导学生建立“自然地理环境的差异性“思想,并注重论证与探讨地理问题的能力。

贴近生活的地理事象,引发学生思考地理事物的生消过程对人类活动的影响,从而敬畏和保护自然。

以“水”这一地理要素出发, 通过情境材料构建出“水”对其他地理要素的影响,从而渗透自然地理环境的“整体性”思想。

由分到总,提炼归纳。引导学生尝试用地理的语言描述与阐释地理事物的发生、演化及其影响。 | |

过渡 | 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。接下来,我们通过两组生活化的试题,来链接所学知识,增强对水循环知识的应用。 | |||

自主学习

|

1.与城市建设前相比,城市建设后( ) A.降水量增加 B.蒸发量增加C.地下水位下降 D.地表径流量减少

2.城市建设后地表径流量发生变化的主要原因是( ) A.生产、生活用水量增加 B.排水系统日趋完善 C.地表硬化面积增加 D.城市绿地面积扩大

坎儿井是我国西北地区著名水利工程,是一种结构巧妙的自流集水、引水、输水系统。坎儿井位于盆地边缘的山麓地带,主要由竖井、暗渠、明渠和蓄水池四部分组成。下图为坎儿井结构剖面示意图。据此完成3~4题。

3.坎儿井采用暗渠输水的主要原因是( ) A.当地全年高温干旱 B.暗渠地下径流蒸发少 C.高山冰雪融水较多 D.地表土壤水分易下渗 4.坎儿井输水过程中影响的水循环环节主要有( ) A.蒸发、下渗、径流 B.蒸发、径流、植物蒸腾 C.下渗、降水、径流 D.蒸发、降水、下渗、补给 |

认真读题,自主完成 |

先自主完成,增强图表的获取信息能力,教师在针对知识难点进行提问,提高课堂效率。 | |

结束新课 | 知识总结 | 本节课的知识包括水循环的概念、环节、过程,并探讨了人类活动对水循环的影响,以及水循环的地理意义。 | 在脑中回忆本节课的知识内容 | 简单的知识总结,帮助学生建立脑中图。 |

结束语 | 长江之水,周而复始,循环往复,不断更新,是否意味着长江之水取之不尽用之不竭呢?当然,答案显而易见。因此,我们通过分“析”千年文脉,感知到水流湍急带来的惊心动魄,也直观感受到了旱涝极端天气对老百姓安居乐业的影响,看到了太湖之水日渐清澈,不由感叹到只有学会“析”,才懂得“惜”,从而更好地保护与珍惜水资源。如果我们每一位同学都能做到,那么长江幸甚,地球幸甚。同学们,下课! | |||

教学反思 | 本节课的整体设计是以长江为主线,通过《大美中国-沿着长江看中国》视频导入,以唐代大诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》引出水循环的概念,通过长江上、中、下游的自然景观和地理现象作为相应学生活动的支撑材料。课堂中在水循环过程的学生活动花费时间较多,使得水循环的地理意义未充分展开,因此今后在地理课堂的时间把握和整体架构上还需要多加磨练。

| |||

【板书设计】

析千年文脉,护江水长流

——《水循环》教学设计

梁归

(常州市第三中学 地理组)

【课程标准】运用示意图,说明水循环的过程和主要环节。

【课标解读】

课程标准对地理1的“水循环”要求是“运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义”。依据课程标准的要求,本节教材重点强调要“运用示意图”的教学方法来落实“水循环的过程”以及“水循环的地理意义”两方面的内容,根据学情和教材内容安排,第一部分的重点是落实“运用示意图说明水循环的过程和类型”,第二部分的重点是落实“运用示意图说明水循环的地理意义”。

此外,考虑到新课标在选择性必修1中对“水循环”要求“绘制示意图,解释各陆地水体之间的相互关系”,因此在教学中要适当地深化和拓展,培养地理实践力和综合思维能力,为选择性必修1的相关内容奠定基础。

【教材分析】

人教版新教材地理1在“水循环”的内容编排相对旧版教材有了较大改变,新教材运用了一个情境、一段文本、一张示意图和一个活动来介绍和学习水循环的第一部分,言简意赅,简明扼要。在地理1的前两章分别就行星地球和大气圈展开了叙述。在教科书1.4涉及了地球外部圈层结构,指出了水圈连续但不规则的特点;第二章的大气教学中也暗含了水-气要素的相互作用。因此,前两章是为水循环的教学埋下了伏笔。此外,水循环的内容也是为第四章的地貌、第五章的植被与土壤等内容做了铺垫。具体来说,新教材在学习水循环之前,设计了《宋书·天文志》中关于海水水量维持稳定的情境,引发学生思考自然界水体的来龙去脉,渗透水量平衡思想,同时也是对语文学科的渗透融合。文本在开篇之初就给出了水循环的定义,在定义中说明了水循环的相关环节,根据水循环发生的空间范围把水循环进行分类,在这简短的文本中也暗含着水循环的动力机制—“太阳辐射作用”和“重力作用”。水循环示意图则采用侧俯视的独特视角,直观地展示了地表水、地下水和大气水之间持续运动、相互补给的过程,强调综合思维训练;“认识砂田影响的水循环环节,实现区域的可持续发展,培育学生的人地协调观,在教学中教师可以选择贴近生活具有代表性的案例组织教学。

因此,在设计本节课的教学中,既要运用示意图让学生理解水循环的概念、环节、过程和分类,还要渗透水量平衡的思想,强调水循环的动力机制,适当地拓展不同水体的补给关系,通过呈现贴近生活的具体案例和真实地理情境培育学生的人地协调观。

【学情分析】

在地理1的前两章中学生已对宇宙环境、地球圈层有一定的了解。同时,学生已对地球的外部圈层结构有一定认知,尤其是连续但不规则的水圈。基于学生的已有知识经验、认知水平和结构,利于顺利开展水循环的教学。然而,对于水循环的动力机制、过程和主要环节的影响因素尚未完全明晰。因此,教师应结合高一学生兴趣特点、心理特点,以激发学生学习兴趣、增强地理美感体验为出发点,创设丰富、新颖的真实地理情境,以构建水循环的过程,从而探讨其背后的地理意义,促进学生知识的建构和深化。

【教学目标】

1、 通过齐声朗读地理古诗,挖掘背后的地理事物和过程,激发本节课学习兴趣。

2、 通过自主学习,简述水循环的主要环节和过程,绘制水循环的示意图。

3、 通过合作探究“雨水银行”情境,分析“雨水银行”如何影响水循环的过程和环节,进而拓展到人类活动对水循环影响的整体把握。

4、 通过分组讨论,对长江上游、中游、下游的山川地貌、江河湖泊、草木飞禽等情境进行充分讨论,探讨水循环的地理意义,锻炼学生综合性思维和开放性表达,提高学生描述与阐释地理事物、论证与探讨地理问题的能力。

5、 通过水循环地理意义之一的“循环更新”追问“水资源是否取之不尽用之不竭”的问题,引导学生通过“析”来学会“惜”,从而“护”江水长流,构建正确的人地协调观,渗透地理学科价值与学科思想。

【教学重难点】水循环的过程和地理意义;人类活动对水循环的影响。

【教学方法】小组讨论法、讲解法

【教学过程】

环节 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

新课导入 | 长江浩浩汤汤,横无际涯。古往今来,多少文人墨客驻足于此,挥笔写下流芳百世的诗句。可见长江之美,长江之兴。长江作为我们的千年文脉,而它不同河段的沿岸景观却各有不同。让我们通过一段视频,来感受一下大美长江。 | |||

情境导入 | 播放《沿着长江看中国》视频 | 观看视频 | 情境渲染 | |

过渡语 | 长江之美,尽收眼底。然而,有这样一首“诗仙”的佳作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,让我们一起齐声朗读。 | |||

活动1: 品读佳作,探寻水循环 (过程)

活动1: 品读佳作,探寻水循环 (过程)

|

水循环的概念和类型 |

【自主学习】通过诗句“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”的地名“黄鹤楼”和“扬州”指出古代交通以水运为主,而黄鹤楼到扬州,应借长江之水,顺势而下。引出水循环的概念,让学生结合教材,自主学习,完成任务单的两个问题:

Q1:什么是水循环,自然界的水循环有哪些主要环节? Q2:水循环按照发生空间领域,可分为哪些类型?

| ||

水循环的过程 | 【合作学习】结合1.2太阳对地球的影响,思考水循环的动力机制是什么,并进行小组讨论后,绘制出水循环示意图。

Q4: 小组代表发言,描述水循环的过程。 (海洋的水体在太阳辐射的作用下,蒸发到海洋上空,遇冷凝结,成云致雨。另一方面,蒸发后的水汽通过水汽输送到陆地上空,在适当条件上凝练后形成大气降水,沉降到地面后填入湖泊洼地,通过下渗形成地下径流,在地表形成地表径流,最终地表径流和地下径流注入海洋,构成循环)

| 联系既往知识,思考水循环动力机制,将水循环示意图。

完善水循环示意图各个环节。

小组代表描述水循环是如何循环的过程。

| 指导学生自主阅读课本材料,圈出关键信息,培育文本材料的阅读能力与绘图实践能力。

培养学生的语言表达能力,以及描述与阐释地理事物的能力,深化对水循环过程的认识。 | |

过渡 | 以上我们探讨了自然界水循环的过程和主要环节。其实,人类也是可以发挥其智慧,干预和影响自然界的水循环。我们来看这样一段视频(上海市打造“雨水银行”) | |||

活动2: 联系生活,解读水循环 (原理)

活动3: 具身体验,理解水循环 (意义)

活动3: 具身体验,理解水循环 (意义)

活动4: 知识链接,应用水循环 (实践)

活动4: 知识链接,应用水循环 (实践) |

人类活动对水循环的影响 | 【探究学习】 观看视频,结合“雨水银行”情境材料,完成下列小题。 Q1:建设“雨水银行”的目的是什么? Q2:“雨水银行”影响或干预了水循环的哪些环节? Q3:人类活动还通过哪些方式影响的水循环的各个环节?

| 观看视频,阅读情境材料,分析探讨“雨水银行”的目的以及对水循环主要环节的影响过程。同时,拓展思考人类活动还通过哪些方式影响水循环的过程和环节。 |

通过视频激发学生的学习兴趣,直观性较强。引入“雨水银行”启发学生思考人类活动与水循环之间的关系,促进学生建立“地理生活化”的意识。 |

水循环的地理意义 | 【合作探究】

请小组代表,总结归纳出水循环的地理意义。(物质迁移与能量转换;塑造地表形态;海陆间联系的主要纽带… 水量动态平衡;水体净化与循环更新)

|

结合图文材料,讨论、分析与总结水循环的地理意义。 |

以长江为主线,上中下游的山川异域、江河湖海、飞鸟鱼禽等作为素材,引导学生建立“自然地理环境的差异性“思想,并注重论证与探讨地理问题的能力。

贴近生活的地理事象,引发学生思考地理事物的生消过程对人类活动的影响,从而敬畏和保护自然。

以“水”这一地理要素出发, 通过情境材料构建出“水”对其他地理要素的影响,从而渗透自然地理环境的“整体性”思想。

由分到总,提炼归纳。引导学生尝试用地理的语言描述与阐释地理事物的发生、演化及其影响。 | |

过渡 | 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。接下来,我们通过两组生活化的试题,来链接所学知识,增强对水循环知识的应用。 | |||

自主学习

|

1.与城市建设前相比,城市建设后( ) A.降水量增加 B.蒸发量增加C.地下水位下降 D.地表径流量减少

2.城市建设后地表径流量发生变化的主要原因是( ) A.生产、生活用水量增加 B.排水系统日趋完善 C.地表硬化面积增加 D.城市绿地面积扩大

坎儿井是我国西北地区著名水利工程,是一种结构巧妙的自流集水、引水、输水系统。坎儿井位于盆地边缘的山麓地带,主要由竖井、暗渠、明渠和蓄水池四部分组成。下图为坎儿井结构剖面示意图。据此完成3~4题。

3.坎儿井采用暗渠输水的主要原因是( ) A.当地全年高温干旱 B.暗渠地下径流蒸发少 C.高山冰雪融水较多 D.地表土壤水分易下渗 4.坎儿井输水过程中影响的水循环环节主要有( ) A.蒸发、下渗、径流 B.蒸发、径流、植物蒸腾 C.下渗、降水、径流 D.蒸发、降水、下渗、补给 |

认真读题,自主完成 |

先自主完成,增强图表的获取信息能力,教师在针对知识难点进行提问,提高课堂效率。 | |

结束新课 | 知识总结 | 本节课的知识包括水循环的概念、环节、过程,并探讨了人类活动对水循环的影响,以及水循环的地理意义。 | 在脑中回忆本节课的知识内容 | 简单的知识总结,帮助学生建立脑中图。 |

结束语 | 长江之水,周而复始,循环往复,不断更新,是否意味着长江之水取之不尽用之不竭呢?当然,答案显而易见。因此,我们通过分“析”千年文脉,感知到水流湍急带来的惊心动魄,也直观感受到了旱涝极端天气对老百姓安居乐业的影响,看到了太湖之水日渐清澈,不由感叹到只有学会“析”,才懂得“惜”,从而更好地保护与珍惜水资源。如果我们每一位同学都能做到,那么长江幸甚,地球幸甚。同学们,下课! | |||

教学反思 | 本节课的整体设计是以长江为主线,通过《大美中国-沿着长江看中国》视频导入,以唐代大诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》引出水循环的概念,通过长江上、中、下游的自然景观和地理现象作为相应学生活动的支撑材料。课堂中在水循环过程的学生活动花费时间较多,使得水循环的地理意义未充分展开,因此今后在地理课堂的时间把握和整体架构上还需要多加磨练。

| |||

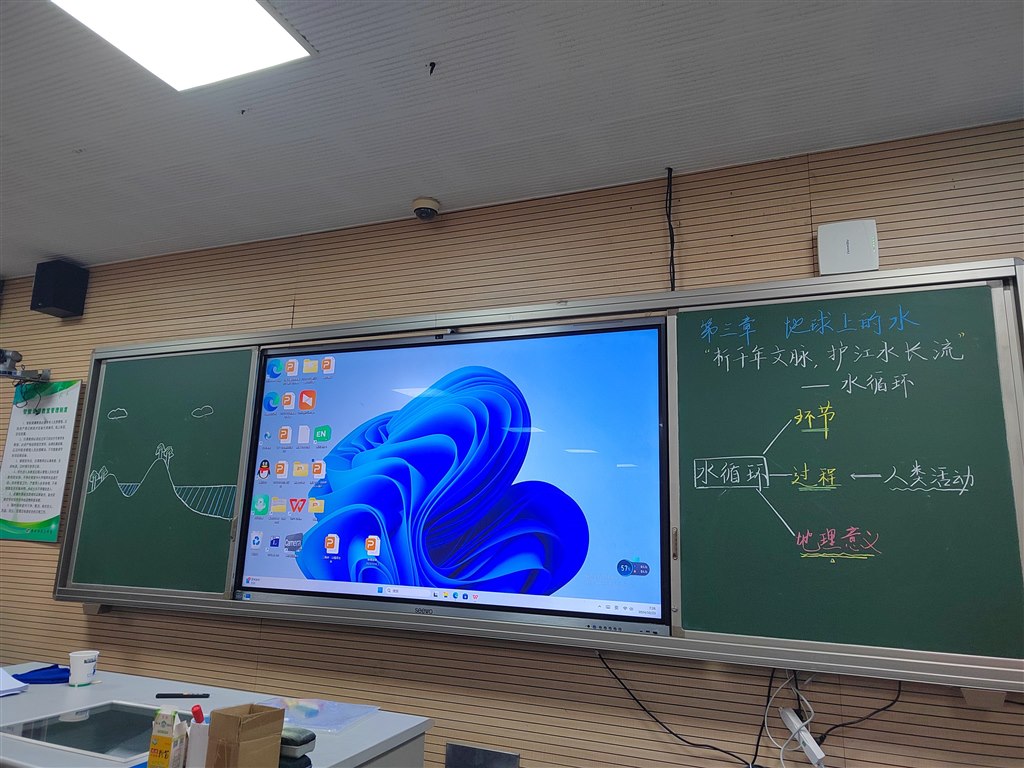

【板书设计】