| ||||||||

| 第二节 气压带风带(第1课时) | 第三单元 | 第 1 课时 | |||||

新课标要求 | 绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布。

| |||||||

学习 目标 | [综合思维]通过示意图和资料,理解分析影响气压带、风带形成的因素。 [区域认知]结合示意图和案例,掌握气压带和风带的分布及特征。 [地理实践力]通过绘制示意图和制作模型,理解气压带和风带的形成,锻炼地理实践力。 [人地协调观]结合案例,体会地理环境的整体性和人与自然的关系,培养人地协调观 | |||||||

学习 重难点 | 教学重点: 1.气压带、风带的分布规律及特性 教学难点: 1.三圈环流的形成过程 | |||||||

教学 辅助 | 课件、多媒体、地球仪(教具、学具)、白纸条、美工胶带 | |||||||

教学过程 | ||||||||

教学活动 | 设计意图 | |||||||

情境 导入 | 导入视频“撒哈拉沙漠的沙尘吹到亚马孙雨林” 提问: 1、沙子抵达亚马孙雨林的运动方向为? 2、什么力量使沙子飞跃大洋? 【复习旧知】画出热力环流

| 激发学生学习兴趣

让学生能够温故知新,完成知识的迁移与延申。 | ||||||

小尺度的地面受热不均会形成热力环流,如果将它变成大尺度还成立吗? 我们把全球性的有规律的大气运动称为大气环流。影响大气环流的因素:受热不均、地转偏向力、太阳直射点的移动、地表性质。

| ||||||||

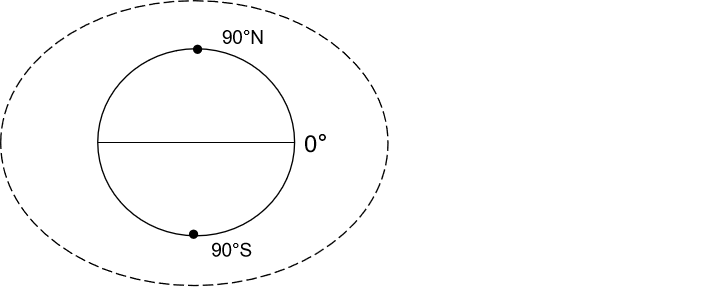

情境 探究1: 单圈 环流 | 展示情境:大气运动实际上是非常复杂的,为此,科学家们一般采用还原法进行假设与推演,即将理想状态一步步还原至现实状态。 现在,我们对地球作出如下假设: √①受热不均 ②地球不自转 ③地球不公转 ④地表性质均一 按照上述假设,太阳直射哪里?哪里受热最多?哪里最少?在给出的示意图中分辨近地面和高空,并尝试绘制出运动图示。 展示地球模型图片,学生思考并在学案绘制单圈环流示意图,请一位学生上黑板绘图。  这是一种大尺度热力环流,赤道低气压带和极地高气压带使热力因素形成的。 【思考】这种假设下,撒哈拉地区的沙子能够抵达亚马孙平原吗? | 根据假设法,创设问题情境,以“还原法”贯穿本节课教学始终,激发学生学习积极性。

介绍和使用研究复杂问题的科学研究方法,提升学生的综合思维和科学精神。

回到探究情境,寻找解决问题的方法。

| ||||||

情境 探究2: 三圈 环流 | 现在,我们增加假设,使其更还原真实情况: √①受热不均 √②地球自转 ③地球不公转 ④地表性质均一 地球自转的话我们需要考虑哪个力的影响,地转偏向力会对怎样运动的物体产生影响? 板书画图推演三圈环流的形成过程。

副热带高气压带和副极地低气压带使动力因素形成的,由此我们看到北半球有三圈环流,分为低纬环流、中纬环流和高纬环流。 如果把南半球加起来,全球一共几个气压带,几个风带?它们的分布有什么规律?

【学生活动】刚刚我们完成了三圈环流的的平面图绘制,接下来试试看能不能把平面图转化为立体图呢? 请以4人为一组,利用地球仪、白纸条、美工胶带制作三圈环流的地理模型。 请同学展示模型,并描述三圈环流的过程。

【思考】这种假设下,撒哈拉地区的沙子能够抵达亚马孙平原吗?

强大的沙尘暴每年都会从撒哈拉沙漠中卷走多达1.82亿吨的沙尘,虽然有广阔的大西洋阻隔,但仍有多达1.32亿吨沙尘冲到美洲大陆,其中约有2770万吨沙尘洒落在亚马孙平原。巧合的是,来自撒哈拉的沙尘含磷量大约为0.08%,2770万吨的沙尘差不多能给亚马逊雨林带来2.2万吨的磷,恰巧抵消了亚马逊雨林水土流失造成的磷元素流失。谁能想到远在大洋彼岸的荒凉沙漠,居然能用沙尘暴这样特殊的方式,滋养了世界上最大的雨林。

1.撒哈拉沙漠沙尘向亚马孙平原输送的原因是( ) A.赤道盛行上升气流 B.东北信风定向吹拂 C.副热带高压带控制 D.盛行西风定向吹拂 2.撒哈拉沙尘到达美洲大陆对当地的影响( ) A.为亚马孙雨林提供营养物质 B.改善当地空气质量 C.导致加勒比海洋浮游植物缺氧 D.当地太阳辐射增强

| 学生在情境呢探讨地理问题,学以致用,探究三圈环流的成因。小组绘制三圈环流形成示意图,加深对气压带、风带形成的理解。

从平面图到立体模型,通过模拟实验使问题具象化、可视化,增强学生地理实践力,完成知识的内化与巩固。

回到探究情境,寻找解决问题的方法。 | ||||||

拓展 |

|

同一情境的延申引出气压带风带的季节性移动和海陆分布对气压带风带的影响。 | ||||||

课堂 巩固 |

A.该图为南半球俯视图 B.图中①、②之间为东南信风 C.此图表示北半球冬季 D.①、③表示低气压带,②、④表示高气压带

2.2019年11月,欧洲海上风能展在“风能王国”丹麦举行,丹麦(位置见左图)是世界上风力发电最发达的国家,也是当今世界最大的风电设备生产国之一。2021年2月,丹麦宣布等划在北海建造世界上第一个人工风电中心,该中心是一个漂浮的人工岛,主要用于生产和储存风电。完成丹麦安装海上风电机组(见右图)时,风机的受风面大多应朝向( ) A.东北方向 B.东南方向 C.西北方向 D.西南方向 3.下图中左图为沿某经线的大气运动示意图,右图为甲气压带及其南北两侧风带的风向图。据此完成下面小题。

关于图中的气压带与风带的说法正确的是( ) A.甲气压带为北半球的副热带高气压带 B.乙风带控制下气候干燥 C.丙风带为南半球的东南信风带 D.丁气压带是热力因素形成的 4.下图示意地球某区域主要气压带、盛行风带及近地面等压面的分布。从图示区域可推测(

A.该气压带盛行上升气流 B.盛行风带位于不同半球 C.该气压带控制下多晴朗天气 D.盛行风带风向基本相同 |

随堂训练,及时巩固。 | ||||||

课堂 总结 | 进行课堂归纳和总结。 | 梳理内容,让学生思路更加清晰。 | ||||||

教学 反思

| 教学设计采用“你是风儿我是沙”一境到底的主线设计,从“撒哈拉沙漠的沙尘被吹到亚马孙雨林”到“法国比拉大沙丘的形成”最后到“南极科考站的风雪”,通过低中高纬度的沙尘和雪花的运动探究三圈环流。其中的学生活动设计为以小组为单位,阅读教材关于低纬环流的文字叙述,将其描述的运动顺序与方向在图中画出来。课后作业安排为利用身边的日常材料制作三圈环流的模型。 在磨课过程中发现这版教学设计中有两个需要大修改的问题:①主线材料略有重复,进程推动不够流畅,不能很好地体现“北半球低纬环流”→“北半球中高纬环流”→“南半球三圈环流”思维含量不断提升的过程;②学生活动的安排不够符合学生的实际能力,对于文字叙述转化为立体图中的运动过程,对学生要求太高,课堂上不能顺利进行下去。 在师傅的帮助和建议下我对教学设计进行了大幅度改动,删掉繁复的情境,只留下“撒哈拉沙漠的沙尘被吹到亚马孙雨林”这一主线,通过探究在不同假设下是否能成功使沙尘抵达目的地来推动课堂进程。对学生活动的难度做调整,立体情况的推演主要由我带领学生进行,平面图的绘制交给学生上讲台完成,将课后模型制作的部分提到课堂中,提高学生地理实践力。 在继续磨课的过程中又发现一些小问题:①没有说明大气环流的影响因素,导致提出假设有点突兀不清晰;②学生画单圈环流图时没有说明哪里是近地面哪里是高空;③原理部分的讲解较多,语言不够精练,课堂氛围有点沉闷;④实践活动时有些男生没有参与,模型制作的速度较慢,时间比较仓促。 针对这些问题我又做了相应调整,多次模拟设计板书板画,重新安排课堂结构和时间安排,在磨课的课程中非常感谢师傅和同组其他老师的建议,对我今后的备课也很有帮助,要更多去了解学生,了解学生能力,调动学生积极性。

| |||||||

栏目列表

2023-2024学年第一学期地理教研组每周一课——张佳怡《气压带和风带》

发布时间:2023-10-28

点击:

来源:原创

录入者:刘婷婷

|

|

附件: