1.1.3地球的历史 | |||

教学目标 | 1.观看沉积岩形成的演示动画,并结合问题探究,说出沉积岩地层的构造特点、古生物化石的分布和地质年代表的相互关系。 2.以合作形式完成“小小考古家”发掘和考古信息表填写工作,观察本组发掘的生物化石,对照地质年代表,描述不同地质年代的地球环境及古生物特点。 3.汇总“小小考古家”各组成果,构建地球历史演化历程,将其压缩为24小时,描述不同地质时代的时间尺度和多次生物灭绝,认识地球历史中人类的地位,培养人地协调观。

| ||

教学重难点 | 1、识记地质年代表 2、了解地球的演化过程 | ||

教学环节 | 教师教学活动 | 学生活动 | 设计意图 |

情境导入 | 【观看视频】上课前课间观看“地球的历史”视频,展示地球46亿年以来不断发生的变化,渐渐出现生命,成为太阳系中一颗普通而又特别的行星。人类出现的时间很短,通过考古工作了解地球长远的历史。 | 观看视频,感受地球46亿年漫长历史的演变。 | 激发学生学习兴趣,营造真实情景,为“小小考古家”活动做铺垫。 |

概念学习 | 化石是从哪里挖出来的呢? 生答:泥土、岩石 我们用地理术语是叫做地层,地层:地质历史上某一时代形成的,具有时间顺序的层状岩石。这个定义在课本第二自然段。我们发现化石的地层主要是沉积岩地层。 【观看演示动画】地层是承载地球历史的书页,化石是记载历史的文字。我们发现含有化石的地层主要是沉积岩地层,请同学观察视频,思考他们的特点。

| 观看动画并思考: 1.沉积岩地层的特点。 2.沉积的先后顺序和地层、化石的关系。 | 让学生观察、体验沉积物的沉积过程,体会地层和化石的时间逻辑。 |

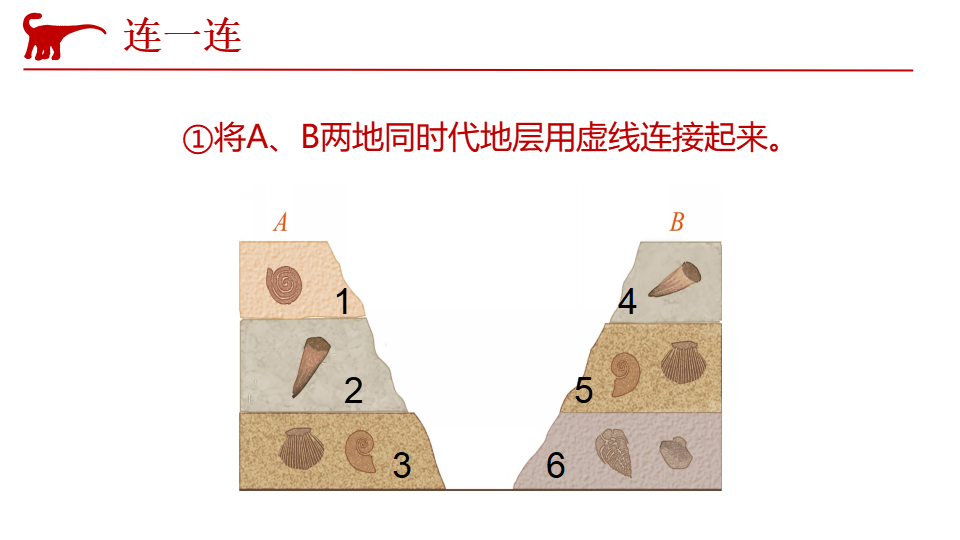

讨论探究 | 同一时代的地层往往含有相同或相似的化石。所以我们可以通过化石来判断地层的形成顺序。 【探究活动——小组讨论】 1.将A、B两地同时代地层用虚线连接起来。

2.小组讨论B地顶部没有与A地对应的地层,可能的原因有哪些?

学生答出可能1;B地地层形成后,地壳抬升,像刚刚动画中演示的一样被侵蚀,形成的碎屑物质从高处滚下来,所以顶上没有这个地层。由此可以知道哪里容易被侵蚀呢? →地势高易被侵蚀,地势低容易堆积,反过来讲,也就是地势高不容易堆积,所以有没有另一种可能的原因会让B地顶部缺失这个地层呢?

| 以四人为小组,积极参与讨论分析。 | 通过探究全面、系统、动态地认识地理环境的变化,培养学生的综合思维能力。 |

过渡 | 通过地层和其中的化石我们可以穿越时空看见历史,了解地球46亿年的漫长时光,科学家也由此发现地球演化呈现了明显的阶段性,于是把地球历史进行系统编年,按照宙、代、纪、世、期、时为单位,形成地质年代表。看看我们人类生活在哪个地质年代呢?

| ||

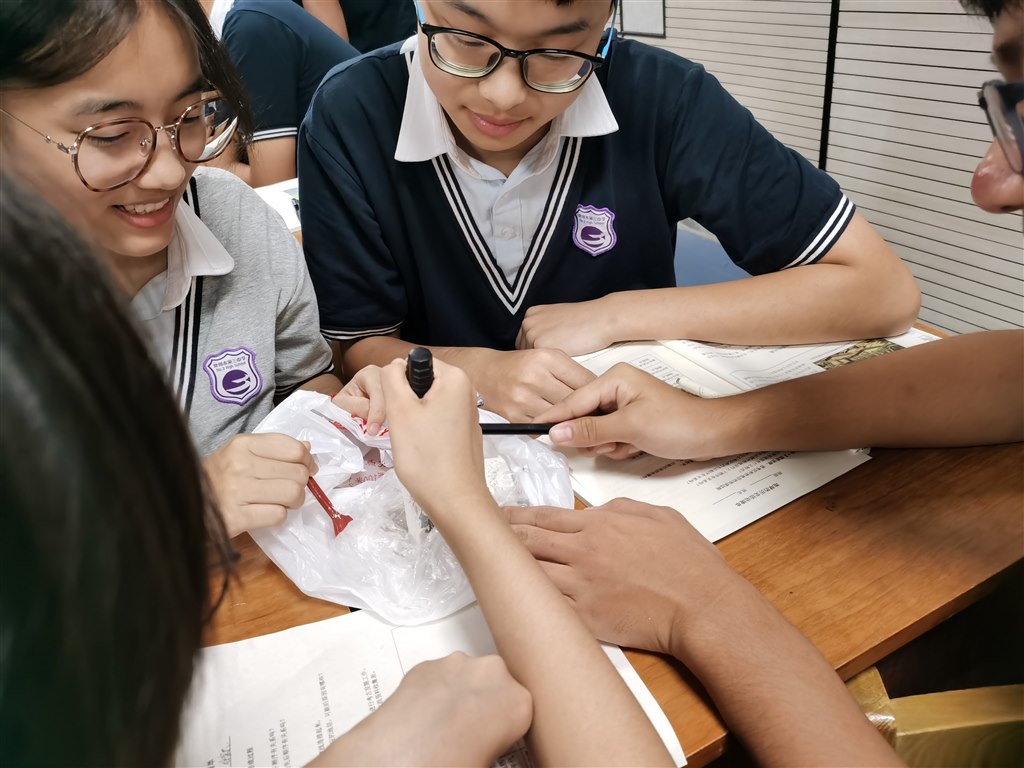

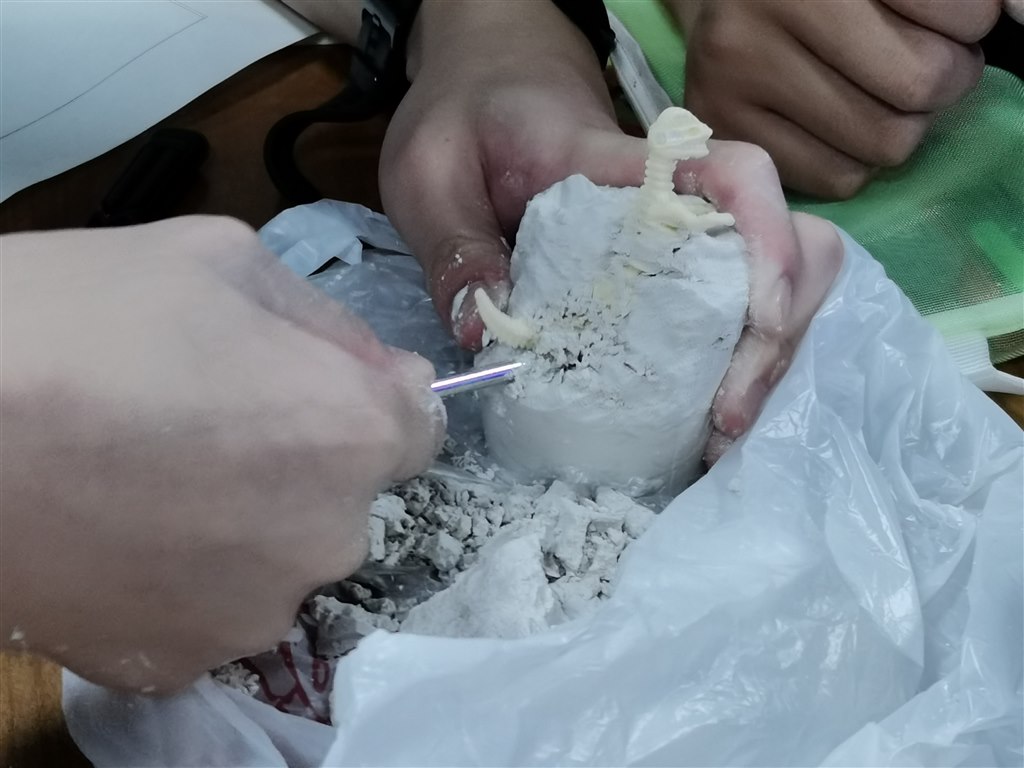

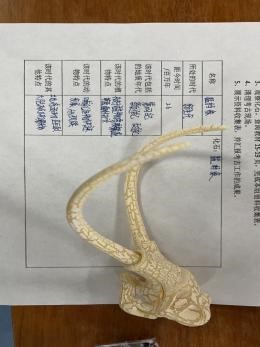

实践活动 | 在人类之前地球上生活过哪些生物?我们一起考古看看吧,请各位考古家阅读本次工作守则,组长上台领取考古用材。 【探究活动——小小考古家】 1.每支小队在考古袋中进行操作。 2.运用考古工具(锤子、凿子,刷子)进行考古发掘工作。 3.观察化石,查阅教材15-19页,完成本组资料收集表。 4.清理考古现场。 5.展示资料收集表,并汇报考古工作的成果。

补充:前寒武纪从地球诞生到距今5.41亿年的漫长时期,地球的大气、海洋和陆地慢慢形成,太古宙出现的蓝细菌是个大功臣,制造氧气改造了大气,地球也从一个毫无生机的星球变成多种原始生命的家园。 | 让学生自己动手操作、实验、观察、思考探究地球演变历程,构建地球历史的知识体系,增强学生的地理实践力。 | |

总结 | 如果将地球46亿年的历史压缩为一天24小时,现代人类在最后1分钟才出现,对于整个地球发展史来说只是一瞬间。 考古家通过对地层和化石的研究,穿越时空看见历史,探究地球46亿年的漫长演变历程。地质历史见证了生物的演变,而生物演变归根结底是地理环境变化导致的。 | 回顾本课知识点。 | |

“地球的历史”教学反思

《课标》中对“地球的历史”内容要求为:运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。本课知识点需要记忆的内容较多,且与学生的实际生活联系较弱,学习起来容易枯燥乏味。所以我设计了让学生自己动手挖掘化石并对照地质年代表和课本内容梳理地质年代特征的实践活动。

在磨课的过程中发现整节课的时间把控存在比较大的问题,在前期概念学习上花费的时间比较多,导致后半节课的实践活动和展示较为仓促。因此在教案修改中我把概念学习的模块更加精简化,对教学语言和引导做了优化。但在正式上课时学生还是答出了我预料之外的答案,我只能又花费了一些时间引导他的思路,本想着在后续的授课中能找到机会将时间赶上来,结果后续又出现了一些其他问题。因此我认识到在日后的教学设计中我要考虑更加周全,从学生的实际学情出发,问题预设更全面一些。

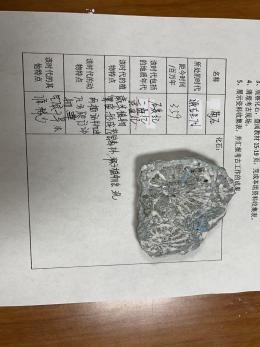

我把学生实践活动当作是本课的重点亮点,使用石膏粉和动物化石制作地层,让学生用考古器材发掘化石、观察化石并填写地质年代信息表。制作地层的过程中我尝试了不同水和石膏粉的比例,磨课时发现晒了一天一夜的地层打开仍然未能凝固。后来我增加了石膏粉的占比,凝固情况较好,但对于学生而言地层的硬度较大,发掘存在一些困难。我觉得当我在巡视学生实践活动,给他们一些方法指导时,可以更加直接一点,亲自动手帮助他们加快发掘进程。

在这次的公开课中,我认为反映出我的最大问题就是对课堂节奏和时间的把控。在日后的教学中我要加强对《课标》和教材的研究,明确教学目标,分清重难点,合理分配时间;同时也要在备课中增加对学生反应的预设,及时做好引导;在设计学生实践活动时要考虑好高中学生的动手能力,对教具学具作改进。