《薛宝钗人物评议》教案

一、教学目标

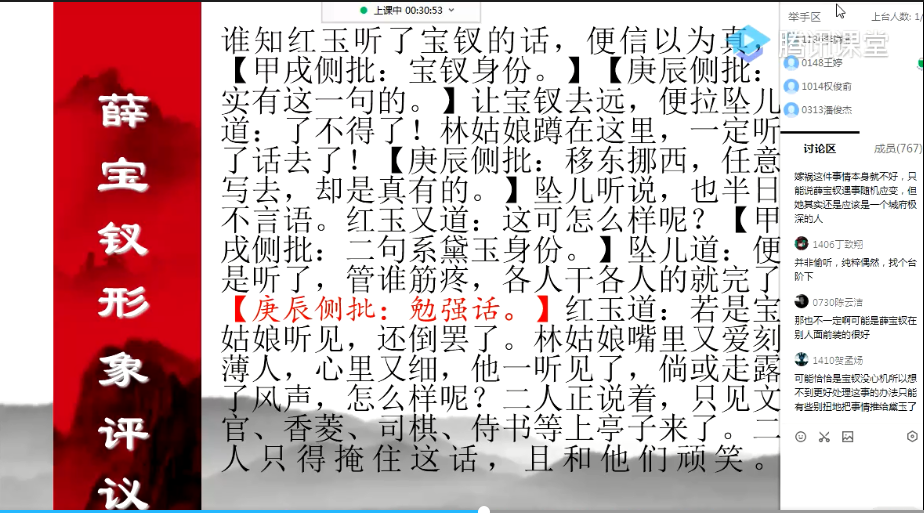

1.梳理“宝钗扑蝶”“宝钗小惠全大体”等相关情节,尝试根据情节分析人物形象;

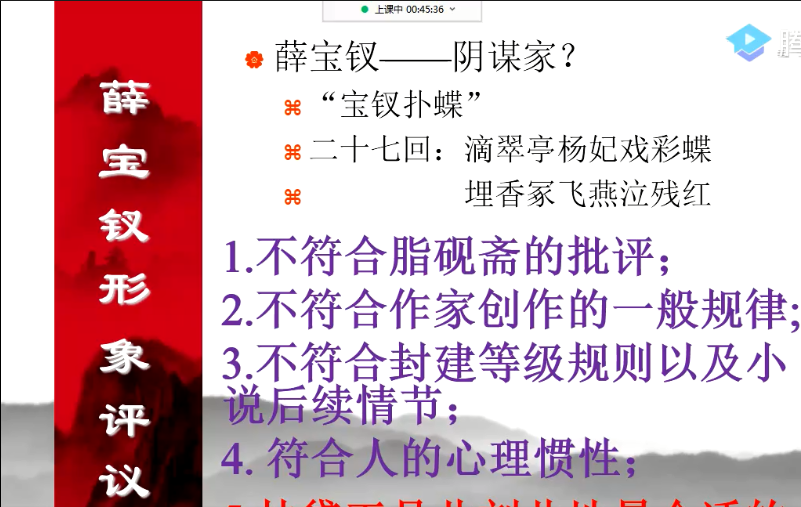

2.研讨“宝钗扑蝶”之“嫁祸论”;

3.理解薛宝钗一字定评“时”的含义和具体表现

二、教学重难点

1.薛宝钗“嫁祸论”评议;

2.理解“时宝钗”之“时”的含义

三、教学方法

研读法、讨论法、讲授法

四、教学过程

(一)课前预习

阅读《红楼梦》27、56、46和58回,根据27和56回,分析薛宝钗形象

(二)导入

1.播放87版“宝钗扑蝶”视频

2.展示学生作业,引出对“嫁祸论”的探讨话题

(三)27回薛宝钗形象——阴谋家?嫁祸论?

1.师:你同意两位同学中哪一位同学的观点?(心机深沉?or聪明机智?)

预设:心机深沉

2.回到27回文本,再读语文,请赞同薛宝钗聪明机智的同学谈谈你发现了什么证据来证明你的观点。

预设:1.不符合脂砚斋的批评;(补充脂砚斋介绍)

2.不符合作家创作的一般规律;(与宝钗扑蝶情节格格不入)

3.不符合封建等级规则以及小说后续情节;(主奴关系、后续无祸)

4. 符合人的心理惯性;(前文出现寻找林黛玉情节)

3.师:老师再补充一个证据——林黛玉是此刻此地最合适的人选

分析:阅读63和73回——贾母作为贾府的最高统治者,其辐射下的人物也具有无上尊荣,这决定了林黛玉在贾府的宠儿地位。同时,林黛玉孤儿身份,使得她与贾府错综复杂的人际关系有了隔阂。双重身份加持下,使林黛玉有了不可侵犯的豁免权,经常被拿来纾解人际的两难的局面,达到大事化小小事化了的目的。

4、薛宝钗形象——天真烂漫、活泼可爱的少女形象;机智聪慧、周全四方的智者形象

(四)56回薛宝钗形象——“时”宝钗

1.师:如何理解“时”?

出处:孟子曰:“伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。”(《孟子•万章下》)

2.时宝钗在56回中如何体现?

预设:智慧和仁德。智慧:人事管理的才能;谨慎把握自身的角色;仁德:重视下人的福祉;强调德性高于利益

(五)总结——为什么会对薛宝钗产生不同的理解

1.受到本能的、潜意识的、主流价值观的引导;

2. 以主角的好恶为好恶;

3. 同情弱者的心理;

五、教学反思

《红楼梦》自问世以来,有关钗黛之间的争论时有发生。“宝钗偷听嫁祸”和“金钏之死”成为了薛宝钗“阴谋家”最有力的证据,甚至一边倒地出现了“抑钗扬黛”的观点。本节课针对小说27回,薛宝钗“嫁祸”林黛玉这一情节,和学生展开交流和讨论,试图回到作品本身、回到封建大家族的社会和文化背景中,去探讨薛宝钗这一行为的另一种可能性。我自己感觉本节课设计的过程是相对完备的,但是,设计的完备不一定能够在课堂完美地呈现,上课的过程中还是有一些遗憾,总结如下:

1.课堂时间和各个环节之间的掌控应更加精准到位。这是一节40分钟的线上课程,在这一特殊的教学方式下,课堂受到网络、设备、学生具体情况等多方面不确定因素的影响,这就造成了本堂课有些内容讲解未按照预期计划完成,故可精简一些内容。

2.学生对作品的研读应再做积极引导。事实上,一些不必要时间的浪费,某些简单预设的未达成,是由于学生没有认真精读文本,学生的解读常常游离在文本之外,很多学生的解读依据的是自己的本能和生活经历。而一个好的读者,往往能够在尊重原文的基础上,跳出已有的成见。这需要教师对学生的阅读做更积极主动的引导。

3.学生和教师之间的互动应更加深入高效。既然上课时间有限,一些外在的原因又限制了师生互动,那么我们不妨把这样的交流放到课下。从学生在评论区的参与来看,学生对今天上课的内容非常感兴趣,不尽评论区讨论热烈,还出现了许多主动要求上台回答问题的同学。这一点让我十分欣喜的同时,再一次感叹师生良性互动对学生学习积极性提升的重要意义。所以,这样的互动放在今天的课后作业中来实现,是一个比较可行的做法。