地域文化与城乡景观

【课程标准】

结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

【教学目标】

1.结合不同地区的地理环境特点,理解地域文化的含义和特点及影响。(区域认知、地理实践力)

2.结合实例,理解不同区域地域文化的差异及成因。(综合思维)

3.通过不同地域文化之间的交流融合,树立正确的人地协调观。(人地协调观)

【教学重点】

1.结合实例,理解不同区域地域文化的差异及成因。

2.通过地域文化之间的融合,树立正确的人地协调观。

【教学难点】

结合实例说明城乡景观如何体现自然环境与人类活动的协调关系。

【教学过程】

教学流程 | 教学过程 | 学生活动 |

导入 | 我们现在来看一个视频。 视频中的主题:常州,教我如何不想她 作曲:赵元任,常州籍,中国著名的语言学家、音乐家。 | 观看视频并思考 |

承转 | 我们从刚刚的宣传片中看到了哪些常州非物质文化遗产? | 学生回忆并回答 (乱针绣、常州梳篦、留青竹刻) |

学习任务一地域文化 | 这些常州非物质文化遗产,有何特点? 师生共同合作 乱针绣:乱中有动感,乱中生活力,达到图像逼真、形神兼备的效果。反映了一丝一缕传承经典文化,一针一线绣出美好生活。 常州梳篦:选材精良、精工细作、齿尖润滑、花式多样。它凝聚了劳动人民智慧艺术的结晶。 留青竹刻:雕刻方法精巧,竹器外表色泽莹润,可抚玩摩挲。它是艺术性和实用性的完美结合。 追问:那到底什么是文化呢? 学生回答:(……) 师:文化如同空气,我们置身其中,须臾不能脱离。文化源于人类对自身和世界的感悟和认知。 展示中国各地的文化类型。 追问:从图中,我们可以看出文化的特点? (地域性) 我国南北方地域文化的差异很大,具体表现在以下方面,我们以饮食方面为例,南面北面,南甜北咸。 那么,其他方面呢?我们找这一排的同学依次来回答。 承转:不仅我国不同地区有不同的地域文化,世界各地的文化也不一样,例如:东南亚文化、南亚文化、西亚文化、雅典文化、罗马文化、非洲文化、英伦文化……面对世界各地的文化差异,我们应该如何面对? 我国的社会学家费孝通先生,提出了16字方针:各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。 面对世界各地的文化差异人们要懂得各自欣赏自己创造的美,还要包容的欣赏别人创造的美,这样将各自之美和别人之美拼合在一起,就会实现理想中的大同美。大同美究其本质而言,就是拼合不同的美而达到的一种平衡。学会懂得欣赏和尊重自己和他人的文化之美。 那么,到底什么才是地域文化? (在特定的地域范围内形成地域文化)地域文化在特定的地域范围内形成,可以是物质方面的,如建筑、服饰、饮食等,也可以是非物质方面的,如价值观、制度、习俗、语言、艺术等。 分别以徽式建筑和藏族舞为例介绍。刚刚我们在视频里看到的锡剧就是属于非物质文化。 | 根据老师的引导回应问题;

总结常州地区的文化特点

|

学习任务二地域文化景观 |

课前,我们利用五一假期,在班级分好小组进行家乡地域文化景观的调查,从班级里众多的小组中,我们选取了2组具有代表性的景观,下面有请这两组的同学上台展示汇报!…… 老师总结:青果巷:最为厚重的历史,最为悠长的文脉,感受了这个“书厢人文地”“千年才子巷”里隐藏的文化脉络。青果巷里的家风和家训从修德、读书两方面教化族人,传承文脉,最终影响到了江南地域文化,使得其成为一方读书崇文、尊儒重德的儒雅之地。 红梅公园:以高超的造园艺术而成为中国古典园林的典范,苍翠寥廓,古朴清旷,借景成画,体现了在城市中回归自然,在自然里追求文雅的意境。 通过刚刚两个小组的介绍,我们发现地域文化景观的类型可以分为:自然景观和人文景观。 今天视频中呈现的小桥、流水、人家,的焦溪江南水乡古镇,就属于自然景观,其独特的水乡氛围,浓郁的江南文化气息,为人们展示了一幅人与自然和谐共处的图景。 课本中呈现的拓荒牛,大家都熟悉,属于深圳街头的雕塑,属于人文景观。其正是有了“拓荒牛”精神和进取、创新的文化,才有了深圳从小渔村到大都市的沧桑巨变。

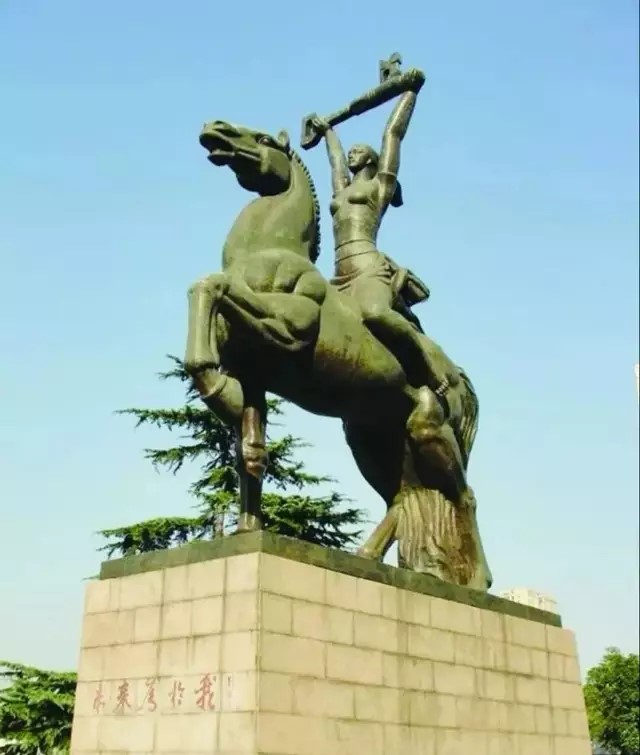

常州也有属于自己的雕塑,并且影响了一代人。这就是江南商场附近的雕塑。几乎每一个80后、90后都和它有过合影。在蓝天白云下,一个手擎金钥匙的英姿飒爽的女青年骑在马背上,著名书画家刘海粟题词“未来属于我"镌刻在基座上,展示了常州青年人的形象。这也符合了现在我们常州的工业精神——勇争第一,耻为第二。 地域文化造就特殊各异的城乡景观,我们可以从城乡景观的角度来探寻地域文化及其影响。城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。我们可以从城乡景观的角度来探寻地域文化及其影响。 展示北京四合院,说明各房用途。 • 北京四合院反映了中国地域文化怎样的特点? • 遵循严格的礼制,长幼有序,“合”为精髓。 • 北京四合院是如何体现“合”字内涵的? • 一个大家族住在四合院中,四合院内的房子都向院落方向开门, 一家人在里面和和美美,体现了四合院“合”的精髓。 展示福建土楼,根据材料分析回答: 原本生活在中原的百姓,数次南迁后,居住地大多是偏僻的山区或深山密林,当时不但建筑材料匮乏,而且豺狼虎豹、盗贼嘈杂,客家人便营造了“抵御性”的城堡式建筑住宅——土楼。他们利用当地的土、卵石和杉木,用垒筑的方式建筑了高达五六层的圆形、方形的可住几十户甚至上百户的客家土楼。楼内数百人聚族而居,不分辈分大小一律平等,同样大小的居住单元,不论朝向,不论方位,成为民居建筑的一大奇观。中国“福建土楼”于2008年被正式列入《世界遗产名录》。 • 历史上,客家人的土楼主要功能是什么? • 居住功能、安全防卫功能。 • 这种为世人称奇的房屋建筑是在什么背景下形成的?居住的特点又说明客家人的什么特征? • 客家人由于数代人不断南迁,形成家庭内部极强的凝聚力。其居住方式体现了家族内部的平等团结。 总结:福建土楼造型独特,是世界上独一无二的集居住和防御功能于一体的山区居民建筑。厚重的福建土楼,承载着厚重的传统文化,土楼的建筑融合到自然环境里,与周边山水和谐共存,成为“天人合一“ 的典范。

承转:不同地域之间的文化是否可以交流、传播? | 学生上台展示青果巷 青果巷地理位置、文化特色、辐射影响……

学生上台展示红梅公园 红梅公园功能、景点特色、地理环境…… |

学习任务三地域文化交流与协同发展 | 介绍《山海情》,讲述了二十世纪九十年代以来,在国家扶贫政策的引导下,在福建的对口帮扶下,宁夏西海固的人民群众移民搬迁,不断克服各种困难,探索脱贫发展办法,将风沙走石的“干沙滩”建设成寸土寸金的“金沙滩”的故事。 介绍福建和宁夏的地理位置,气候特点。 山海两种文化,如何实现两地地域文化交流和城乡协同发展? 福建:八山一水一分田。从地理元素上看,福建是一个土地破碎,山川高耸的省份,除了部分河谷地带以外,适合人类大规模聚集和农业生产的平地非帯少。重重大山又阻碍着福建沿海与内陆的沟通。逼仄的生活环境,让福建人不得不认真思考如何拓展生活空间。 提问:这样的地理环境造就了福建人必须向哪里发展? (向海洋、向山区)

总结:福建人的性格特点:爱拼才会赢! 承转:这也铸就了福建当地的地域文化——敢拼敢闯,开放包容 福建土楼则反映了守望相助,天人合一的地域文化特点。 那么作为宁夏,是古代丝绸之路上的重要地区,北方游牧民族大量涌入,中亚、西亚各地商人、使者渐次东徙,使这里成为东西方文化的聚汇点和中转站。这体现了宁夏多元、融合的地域文化特点。 那么现在的宁夏西海固地区又是怎样的呢? 这里十年九旱,放眼望去,全是一望无垠的荒凉黄土,千山万壑,土地贫瘠,加上风沙侵袭,农作物难以生长,西海固人只能靠耐旱的马铃薯活命。 西海固“苦瘠甲天下”,一方水土养不好一方人,所以只能异地搬迁。 介绍西海固地区、吊装移民、闽宁镇。 这也反映了当地人具有不畏艰难、勤劳朴实的特点。 我们现在回顾一下,福建具有……特点,宁夏具有……特点,当闽宁对口扶贫,这两种地域文化又将如何融合? 1996年,党中央作出东西部结对帮扶戓略部署,福建省和宁夏回族自治区建立起对口协作关系。24年来,闽宁两省区干部群众遵循“优势互补、互惠互利、长期协作、共同发展”的指导原则,引企业、育产业、惠民生,形成葡萄酒、菌草、黄牛、劳务经济等特色产业,从最初8000人发展成6.6万人的移民示范镇,移民年人均可支配收入由搬迁之初的500元跃升到2020年的14960元,村集体经济收入超过600万元,走出一条东西协作的脱贫之路、产业支撑的致富之路、生态优先的发展之路、民族团结的和谐之路。 概括闽宁镇脱贫致富的成功经验。 农民响应政府生态移民政策,迁移到环境条件较好地区;因地制宜,发展优势产业,增加就业;福建省(东部经济发达地区)的有力帮扶;靠近省会城市,对产业发展辐射带动作用大等。 在今年的2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会中,闽宁对口扶贫协作援宁集体获评全国脱贫攻坚先进集体表彰对象。 “志合者,不以山海为进。”闽宁镇闽南风格的中心广场、风情商业街见证着闽宁携手改写西海固6.6万移民命运的历程。 南北地域文化的融会,揭示了中华民族勇于开拓、自强不息的优秀品德,呈现出中华文化大融合的发展轨迹,是中华文明生命力与融合力的高度体现。 总结:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。” 我们要结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采,不断铸就中华文化新辉煌!

| 根据老师提供的资料分析福建和宁夏地区的地域文化。 |

【教学反思】:

本节课主要分为三块内容:地域文化、地域文化景观、地域文化交流与城乡协同发展。其中第三部分是我重新整合的知识点,主要是结合国家脱贫攻坚的事例,让学生既能认识了解国家的方针政策,有对地域文化的交流融合有实际的理解。本节课中有学生活动,让学生展示他们在假期间收集的常州地域文化景观,学生的展示在本节课中增添了学生对地域文化的理解。个人觉得在地理教学中需要多加入学生元素,把学生作为课堂的主题,学生的深入参与是知识掌握的重要关键!

【教学评课】:

赵裕军:课堂思路清晰,环环相扣,问题设计明确,针对性强,思维量高,有思维梯度。在问题驱动下学习,效率更高。通过适度的情境、案例的分析,概括归纳出地理原理,帮助学生理解新知识、感悟新知识、获取新知识。本节课内容较多,一些地方不好理解,学生没有接触过。需要给学生解释的更详细一些

代梦云:依据课标,依据学情,学习目标叙写科学规范,可操作性、可测量性强。整堂课,充分发挥目标的导向、激励、控制、测评功能。教学设计和目标相匹配。学习目标通过课件展示的方式出示,学生在目标提出后马上根据要求来解决目标对应的问题。

陈冉:本节课让我看到了:第一,从三维目标到核心素养的转变,这要求教师主动去发现培养学生核心素养的机会;第二,在真实的情境下学习,教学中案例更贴近学生的生活;第三,要注重对教材的选取,有取有舍地进行教学;第四,注重分层评价,更加追求科学化。

了解了文化、地域文化的概念,我们再来深入学习地域文化景观。

了解了文化、地域文化的概念,我们再来深入学习地域文化景观。