高三地理微专题复习

《从地理视角看民居之巧》教学设计

一、教学目标

[知识与能力] 学会根据传统民居特点,分析其形成的自然地理环境;学会分析民居相关题目;

[过程与方法] 了解民居形成的人文地理环境,感受其体现的传统文化并传承;

[情感态度与价值观] 通过对传统民居不同层面的探究, 进一步认识人类与环境的协调发展, 提升自己的地理学科素养;树立民族自豪感,建立文化自信。

二、教学重难点

[重点] 传统民居与自然和人文地理的关系。

[难点] 自然地理环境对民居的影响。

三、教学方法

案例分析法、对比分析法、小组讨论法

四、教学过程

导入新课:热点问题的“地理”思考

梁思成先生曾说过:“建筑之始,本无所谓一定形式,更无所谓一定派别,其先盖完全取决于当时彼地的人情风俗、气候物产。”在影响建筑的主要因素中,气候是一重要因素。从古人在南方构木为巢以避潮湿,在北方掘土为穴以防寒冬开始,建筑便因不同的地理气候条件,展现出鲜明的地域性特征。下图展示的是我国北方不同地区的四种传统民居。

1.晾房也叫荫房,是吐鲁番葡萄种植户充分利用盆地的光热资源晾制葡萄干的建筑。墙壁用土块砌成,留有许多方形花孔,顶部用木板覆盖。试分析为什么在墙壁上留方形花孔?

2.蒙古包的屋顶设计成圆形主要是适应哪一气候特点?

3.甘肃与北京两地传统民居的屋顶坡度差异较大,主要考虑哪一因素的差异?

4.房屋的结构设计主要体现在适应气候特征的哪些方面?

师生互动:解决问题

1.便于通风,又不使阳光直射在垂挂的葡萄上。

2. 圆形屋顶散热面积小,有利于抵抗风沙,适应冬季气温低,风沙大的特点。

3. 降水

4. 气温高低及变化、降水多少、风力大小等。

教师总结:建筑特点不同反映地理环境的差异

传统民居形成深受地理环境的影响,各地民居也反映出当地的地理环境特征。传统民居的位置选择、取材、房屋布局、朝向、房屋结构等都与地理环境密切相关。

教学环节一:气候对传统民居的影响

(一)降水

1.降雨多和降雪量大的地区,房顶坡度普遍很大,以加快排水和减少屋顶积雪。

我国云南傣族、拉祜(hù)族、佤(wǎ)族、景颇族的竹楼,颇具特色。这里属热带季风气候,炎热潮湿,竹楼多采用歇山式屋顶,坡度陡,达45°~ 50°,竹楼属于一种干栏式建筑,竹楼下部架空。利于排水,起到防潮、防虫、通风的作用。

案例分析:俄罗斯传统民居-木刻楞房、日本富山县合掌造、侗(dòng)族风雨桥、廊桥、广州骑楼

2.降水少的地区,屋面多为平顶或平缓的一面坡,建筑材料也不是很讲究,多土质,屋面极少用瓦,有些地方甚至无顶,如撒哈拉地区。

案例分析:陕西半边房

迁移运用

(二)气温、光照

1.气温较低的地区,如北方地区,为了满足保温防寒的需要,建筑物墙壁较厚,多向院内开窗,其中南窗宽大,以便接受更多的阳光,住宅封闭性较好,房屋进深较小,高度不大,以紧缩室内空间,室内普遍设有火炕、火墙,玻璃窗设双层,外形显得厚重。从宅院结构上看,为避免建筑物相互遮挡,强调建筑物之间保持较大的间距。

案例分析:北京四合院

2.气温高且较潮湿的地方,如我国南方地区,一般墙壁较薄,房屋高度大于北方,出檐比北方深远,有时山墙坡度也相对较大,门窗较大,住宅结构较为开敞外露,利于通风散热。从宅院结构看,为了遮阳,建筑物尽可能缩小间距。

案例分析:云南传统民居“一颗印”

3.有些地方为了防御严寒或暑季纳凉,将房子修建成半地穴式(如陕西“地坑院”、因纽特人冰屋、新疆地窝子)。

案例分析:陕西“地坑院”——院在地下七八米,冬暖夏凉有阳光;因纽特人的冰屋

迁移运用

(三)风

风也是影响建筑物风格的重要因素之一。防风是房屋的一大功能,有些地方还将防风作为头等大事,尤其是在台风肆虐的地区。

案例分析:台湾兰屿“地下屋”、福建平潭“石头厝(cuò)”

北方地区易受寒潮侵袭,避风就是为了避寒,朝北的一面墙往往不开窗户或开窗比较小,院落布局非常紧凑,门也开在东南角。西北地区风沙比较大,房屋一般开窗比较小,且院落比较狭窄,院墙较高。(半边房)

风影响房屋朝向、街道走向。如:云南大理白族传统民居。

教学环节二:地形对传统民居的影响

地形或地貌的影响在建筑选址和地面处理方面反映突出,影响建筑景观,这种影响在山丘地带较为典型。利用山丘的坡度,或分层建筑使屋顶逐层升高;或出挑楼层和廊檐,前后加撑柱做吊脚,下存物,上住人;或利用坡度就地砌石筑台,使不同高度坡台上的建筑高低错落,相互衔接。

案例分析:丹巴藏寨、云南傈僳族千脚屋

教学环节三:水文对传统民居的影响

水文的影响在建筑选址和地面处理方面反映突出,影响建筑景观,这种影响在水网地区较为典型。

江南水乡的传统民居多夹河而建,面街背河,顺河展开。河谷平原地区为避免洪涝灾害,多建在低阶地或岗地上。

案例分析:凤凰古城吊脚楼(湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县)

教学环节四:其他因素对传统民居的影响

就地取材,因地制宜,价格低廉是营建民居的重要原则。

案例分析:海南昌江黎族茅草屋;陕北窑洞气候干旱,黄土直立性强,土层深厚

宗族、防御,客家土楼是客家人世代相袭、聚族而居、繁衍生息,并用夯土墙承重的大型群体楼房住宅。土楼,是客家先民在传承和发扬中国传统文化的产物,是世世代代客家先民智慧的结晶,胡锦涛同志赞誉“客家土楼是中华文化瑰宝”,是大家庭、小社会和谐相处的典范。

案例分析:客家土楼、围屋、广东江门市开平碉楼

【学生合作探究】海草房

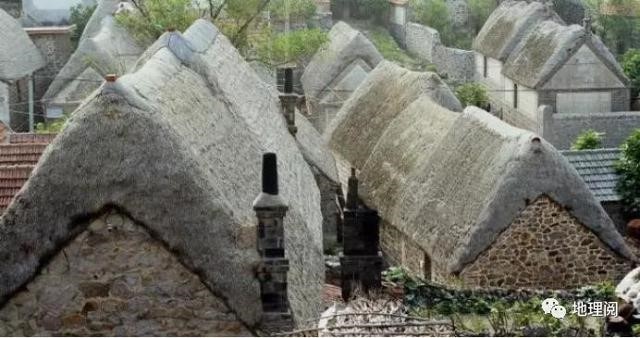

海草房是世界上最具有代表性的生态民居之一,具有冬暖夏凉、居住舒适等优点。它主要分布在胶东半岛的沿海地带,海草房以厚石砌墙,通常有两面的屋顶,也有垒垛形的三角形屋顶,屋顶用晒干的海草苫盖,最厚处达4米,屋脊的建造左右倾斜为50 度角(下图),朝向大海的那一面通常还罩上渔网,用石块等小件重物作坠子垂脚。现在越来越多原先住在海边的年轻人已经涌进了城市。即使在村子里居住,他们也宁愿选择宽敞明亮的大瓦房,红砖红瓦的房屋已经悄然替代海草房了。

|  |

(1) 联系当地的气候特征, 指出当地海草房的环境适应性。 (6 分)

(2) 分析海草房房屋后墙的墙壁上长满青苔的原因。 (4 分)

(3) 与红砖红瓦的大瓦房相比,说明海草房被称为生态民居的原因。 (6 分)

(4) 红砖红瓦的房屋已经在悄然替代海草房,说出海草房衰落的原因。 (8 分)

【课堂小结】知识建构:从地理视角看民居之巧

【教学反思】

近期高三复习试题训练中,涉及到很多民居类试题,于是选取这样的一个微专题系统讲述地理环境与民居布局的关系。本节课以民居为主要要素,分析聚落与地理环境之间的关系。通过对各种民居案例的分析,让学生积极动脑,分析、整理,以提高学生的自助分析能力,培养学生的地理思维,开阔眼界,拓展知识面。

第一,将“传统名居”定义为“热点”话题。

第二,借助视频、图文资料激发学生学习兴趣。

第三,以典型例题、问题串落地微专题复习。

第四,以思维导图式板书设计,重构知识脉络。

【教学点评】

1.基于真实情境开展地理教学,培养学生区域认知、综合思维的核心素养;

2.体现了大单元教学设计的理念,创设情境,并以典型例题问题串落地微专题,学以致用。

3.增加学生活动时间和环节。