![]() 《大规模的海水运动》教学设计

《大规模的海水运动》教学设计

一、 教学内容分析

一、 教学内容分析

“大规模的海水运动”属于自然地理的基本原理范畴,内容包含了“世界海洋表层洋流的分布”和“洋流对地理环境的影响”。其中本课时“世界海洋表层洋流的分布”主要介绍了洋流的概念、洋流的性质分类、洋流的形成和世界洋流的分布规律等。从知识的内在联系来看,“世界海洋表层洋流的分布”是基础性知识,为后一节“洋流对地理环境的影响”做好知识的铺垫。

二、 学生学习情况分析

由于学生缺乏地理空间思维能力,阅读图和分析图的能力相对较差,在学习中常会感到内容抽象,学习兴趣降低。根据学生的身心发展特点和本节课程标准的要求,依据导学提纲,学生提前做好预习工作。在教学过程中,通过案例帮助学生多联系前面学过的地转偏向力、气压带和风带等基本知识,培养学生分析问题的能力,为学生理解洋流的形成和构建洋流运动模式做好铺垫。

三、 设计思想

在教学过程中,始终坚持以学生为主体的原则,以合作式探究性学习为主要形式。让学生阅读《世界表层洋流的分布》图,通过小组合作讨论,自行归纳出寒、暖流的定义,总结出世界海洋表层洋流的分布规律。

本节课内容比较抽象,需要学生有足够的空间想象能力。在教学过程中尽量落实到每一幅图上,充分利用教材里已有的图,同时结合多媒体进行演示。

教材处理:通过创设情境引出海水的运动,进而引出洋流的概念。关于洋流的性质分类,让学生阅读《世界表层洋流的分布》图,从图中归纳出寒、暖流的判断规律。世界洋流的分布规律和洋流名称的记忆是本节课的重点和难点。可以让学生观察《世界表层洋流的分布》图,通过小组合作讨论的方式,找出世界洋流的分布规律。这样既调动了学生的学习积极性,活跃了课堂气氛,也可以培养学生的分析归纳能力和团队合作精神。关于世界洋流的形成,以教师讲解为主。结合全球气压带和风带图,利用多媒体动态演示洋流的形成过程。最后从理论洋流模式图过渡到世界海洋表层洋流分布图。

教学方法:

教法:以启发引导教学法为主,兼有多媒体辅助教学

学法:自主学习法和合作探究法

四、教学目标

知识与技能

1、了解海水运动的形式,洋流的性质分类,明确洋流的影响因素

2、运用洋流模式图和世界表层洋流分布图,解释世界洋流的分布规律

3、 能运用气压带和风带图说明风海流的形成

4、 学会利用海水等温线来判断寒、暖流

过程与方法

1、通过创设问题情境,让学生从生活中发现、探究并解决问题,锻炼学生的思维能力和语言表达能力。

2、通过对洋流分布规律的总结,引导学生主动去获取知识,体验解决问题的过程,进一步提高学生读图、分析和归纳的能力。

3、通过对洋流的成因分析,培养学生综合分析问题的方法。

情感、态度与价值观

1、激发学生的学科兴趣,培养学生分析、研究地理问题的方法和精神。

2、培养学生合作、探究的学习理念和严谨、科学的学习态度。

3、在认识地理事物的共性时把握区域的个体差异。

五、教学重点和难点

1、利用等温线图判断寒、暖流

2、世界洋流的分布规律和洋流模式图的构建

3、世界海洋洋流名称的记忆

六、 教学过程设计

教学过程 | 学生活动 | 设计意图 |

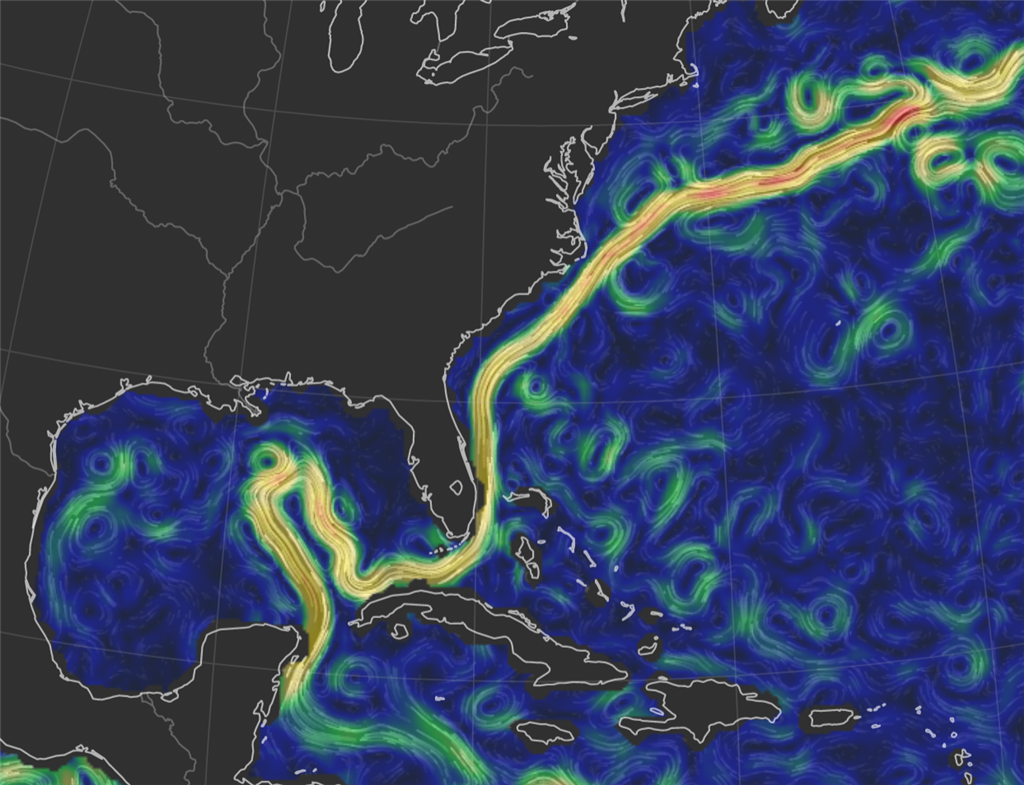

情景引入: (播放“第八大陆”的视频) 提问;世界上有几大洲 ——七大洲 那我现在告诉你们,在七大洲之外还有一个“第八大陆”,接下来,我们来看一段视频。为什么这些来自各国的垃圾会在这里聚集?海水为什么会出现这种大漩涡? 今天我们就来了解海水的运动形式——洋流 第二节 大规模的海水运动 一、 世界表层洋流的分布 1、 洋流的概念 海洋中海水,常年比较稳定地沿着一定方向做大规模的流动 关键词:比较稳定 一定方向 大规模

例:墨西哥湾暖流的径流量是世界陆地径流量的20多倍

2、洋流的性质分类:暖流和寒流

寒、暖流的定义: 暖流:从水温高的海区流向水温低的海区 (从低纬海区流向高纬海区) 寒流:从水温低的海区流向水温高的海区 (从高纬海区流向低纬海区) (强调:寒流和暖流只是个相对的概念,只能体现大多数洋流的规律。) 课内探究: 寒暖流会影响海水的温度,那如果给大家提供表层海水等温线图,同学们是否能判断出洋流的流向和性质。判断半球、洋流流向、寒暖流性质

观察:海水等温线弯曲情况和洋流流向有什么联系 规律:海水等温线的凸向就是洋流的流向 【补充】 暖流水温一定高于寒流水温吗? 不一定。同纬度海区通常暖流水温高于寒流水温;而不同纬度海区,通常是较低纬海区寒流水温高于较高纬海区暖流水温,例如,加利福尼亚寒流水温高于阿拉斯加暖流水温。

3、洋流的成因分类 到这里,我们发现表层海水确实在进行有规律的大规模的移动的,不知道同学们是否有疑问,为什么会有洋流,即洋流的成因。 什么原因会导致海水运动呢?我听到有同学说风,对的,盛行风是洋流的主要动力 风海流 在盛行风的作用下而产生的风对海水的应力,包括对海水的摩擦力和施加在海面上的压力而形成稳定洋流。 (通过earth网站,观察盛行风的方向)那地球上存在哪些盛行风呢?我们在第二章知道,全球有六个风带。接下来我们通过网站来实时的观察一下吃到两侧风向,当然,由于陆地分布等影响,风向和模式图有差异,但是还是明显能看出东北信风和东南信风,那么请问,这两种盛行东风形成了什么洋流?南北赤道暖流。那么在北半球盛行西风的吹拂下,形成了什么洋流?北太平洋暖流 【过渡】除了风会使海水流动,水还有一个天然的特性,水往低处流 补偿流 当海水因为风力而产生的洋流,使出发海区的海水减少,海面较低,而由相邻海区的海水来补充而形成,这种一般称之为水平补偿流。如日本暖流。 赤道附近,北赤道暖流带着海水到来,亚洲东岸海面较高, 45°N附近,北太平洋暖流带着海水离开,亚洲东岸海面较低,所以海水自较低纬度向较高纬度流动,形成日本暖流。 还有因为表层海水离开,所以底层海水上泛,称之为上升补偿流,如秘鲁寒流。那么秘鲁寒流的形成有没有水平补偿呢,是有的。 密度流 由于各地海水的温度盐度不同,引起海水密度的差异,从而导致海水流动。 展示海水表层盐度分布图,红海密度非常高,其与印度洋表层海水是印度洋流向红海,底层红海流向印度洋。 4、世界海洋表层洋流的分布 分组讨论: 观察《世界表层洋流的分布》图,找出太平洋海区、北印度洋海区洋流的分布规律(运动方向): 第1组:北太平洋海区 第2组:南太平洋海区 第3组:北印度洋海区(冬、夏季) 第4组:评价组 (对前面3组代表的发言进行评价) 学生讨论期间,教师可做适当的提示

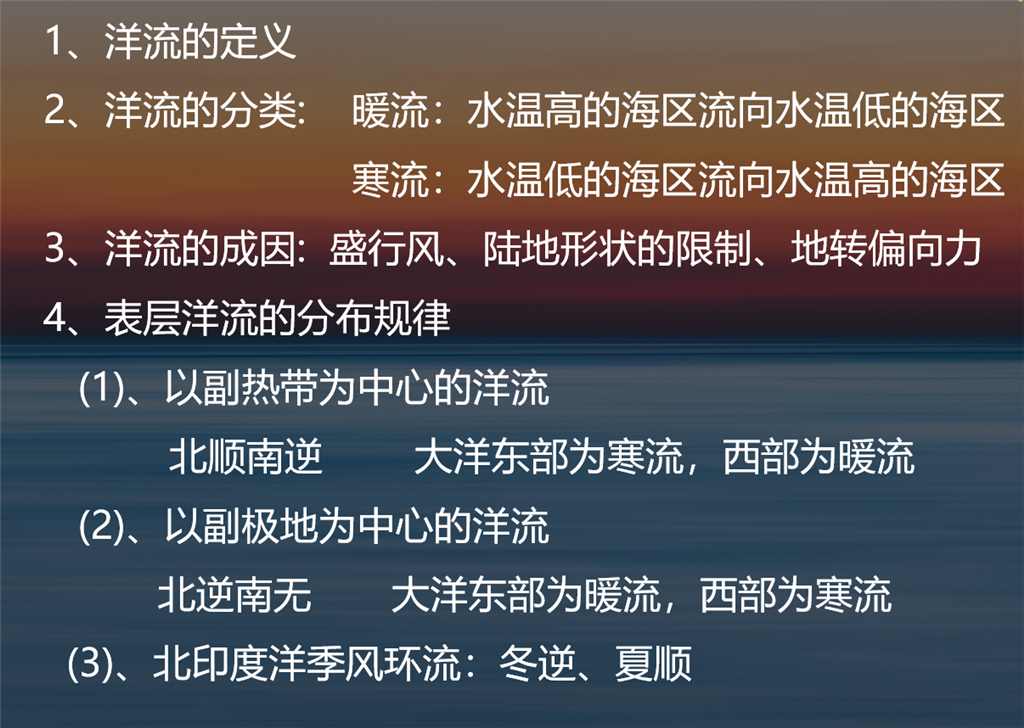

全球海域的洋流分布规律: (1)、中、低纬海区 北半球:顺时针 南半球:逆时针 (2)、中、高纬海区 北半球:逆时针 南半球:形成一支自西向东的西风漂流 (3)、北印度洋海区:季风洋流 夏季:顺时针 冬季:逆时针 课堂小结:

|

了解洋流的影响

找出洋流概念中的关键词

在太平洋海区找出“日本暖流”“加利福尼亚寒流”“东澳大利亚暖流”“秘鲁寒流”的分布位置、流向、性质 尝试归纳出寒、暖流的判断规律

学会等温线图的判读,能利用等温线数值和弯曲情况来判断洋流的流向和性质 掌握利用等值线解题的技能

思考海水有规律运动的原因

回忆全球气压带和风带的形成过程

观察直布罗陀海峡两边海水盐度、密度的差异及表层、底层海水的流向

通过小组合作学习,找出世界海洋表层洋流的分布规律

与自己归纳的规律进行对比,找出异同点

分别观察太平洋、大西洋、印度洋的洋流分布,对比洋流分布模式图,找出不同之处

思考:北印度洋海区洋流流向与季风的关系

每个学生动手绘制草图,并熟记洋流的流向

| 创设情境激发兴趣

引出海水是运动的 海水运动是有方向的

培养学生文字信息的提取和归纳的能力

通过情景读图、信息整理、培养学生读图分析的能力

活学活用,完成知识的迁移

提高学生分析提取图象信息的能力, 同时可以培养学生的团队合作意识

让学生在实践中总结规律,并能体验知识的产生和发展

过渡自然承上启下

使学生能利用风向、地转偏向力等知识解释洋流的形成

让学生知道洋流的形成是多种因素综合的结果

培养学生观察、比较能力

从理想的洋流模式到实际洋流分布的转变

动手操作加深印象

引导学生构建洋流模式图

让学生更好地理解洋流的形成,灵活运用洋流分布规律等知识解决实际问题,培养学生的求异思维与创新的思维

|

七、板书设计

第二节 大规模的海水运动

一、 世界表层洋流的分布

1、洋流的概念

2、洋流的性质分类

3、世界洋流的分布规律

(1)、中、低纬海区的大洋环流

北半球:顺时针 南半球:逆时针

(2)、中、高纬海区

北半球:逆时针 南半球:西风漂流

(3)、北印度洋海区:季风洋流

夏季:顺时针 冬季:逆时针

4、世界洋流运动的成因分析

(1)盛行风(主要动力)

(2)陆地的阻挡和地转偏向力

(3)不同海区密度的差异

5、世界洋流模式图的构建

八、教学反思

“大规模的海水运动”一节是人教版高中地理必修1第三章的重点内容,作为经典的自然地理内容,在新、旧课程中都属于基本原理和基本规律的范畴。与旧课程相比,新课程将“大规模的海水运动”置于“自然环境中物质运动与能量交换”的背景下,还赋予它作为基本地理过程在地理方法、地理思维上无可替代的价值,因此教学中应凸现这一因素,使之成为培养学生能力的有效载体。

在讲洋流的概念的时候,学生通过对图片信息的分析解读,可以将洋流界定在表层或浅层海水、大规模、定向流动的运动描述上,教师只需对学生的分析回答给予充分肯定的评价。这里还应提出问题“为什么海水能常年稳定的沿着一定方向大规模的流动”,引起学生思考,也引出下面要讲到的海洋水体运动的主要动力——盛行风。由于新课程淡化了补偿流和密度流的知识要求,在教学中将重点放在风海流上,构筑“海面风带作用——风海流。在这里会有两个重要的知识建构问题需要考虑,一是风对海面水体是否会有动力作用?二是在有陆地轮廓影响下的风带作用于水体的运动规律和洋流分布规律是怎样的?

由于这节课的容量比较大,为了避免目标无法完成,所以有些知识点的设计上比较简单,点到为止,其实如果时间允许,可以用一些鲜活的事例来说明洋流对我们日常生活的影响,引起学生的好奇和兴趣。

九、教学评价

陆唯梅:

本节课教学过程中设计层层递进的问题让学生探究,培养学生的逻辑思维能力。海水运动是高中地理较复杂的问题,有深度,代老师通过讲授让学生掌握洋流分布规律的教学方法相对简单,但这对学生今后的继续学习不利。因此,建议在教学中设计的问题层层深入,使学生的思维活动量也随之层层递进,最终自己逐步归纳出洋流的成因和分布规律, 掌握学习方法、学科思路。代老师在教学过程中,给出“盛行风图”由学生归纳出可能的成因,画出不同纬度地区形成的风海流,然后根据学过的知识判断环流东西侧的洋流水温性质,达到学以致用,这一点是值得肯定的。

何飞:

这节课合理的采用了不同的教学方式和教学用具,充分考虑课堂实效性,洋流比较抽象,课本中的插图是静态图,由于学生的读图能力欠缺,要理解洋流的分布规律需要足够的空间想象力,所以应该用多媒体动态的演示在不同的纬度受到不同的盛行风的影响,最后洋流是怎么流动的。这节课的知识联系密切,为了学生加强理解,以及便于课后复习,在讲述洋流的模式图的时候结合传统画图,边画边讲,让学生充分的理解盛行风是海水运动的主要动力,但同时还会受到地转偏向力和陆地形状的限制,改变洋流最终的运动方向。

胡方晓:

代老师这节课,在教学活动中多次采用小组讨论、交流的学习方式,不仅关注学生个体、更关注群体的学习参与程度,注重参与面。在小组讨论过程中,我尽量关注到每一小组的讨论质量,及时有针对性地在各个小组间进行指导。讨论结束后,由小组代表交流合作学习成果,使学生真切感受到分享成果的乐趣,体现了以学生为主体。