高三地理微专题复习

《中国古代水利工程》教学设计

一、教学目标

[知识与能力]知道中国古代重要的水利工程,掌握其修建的重要意义。

[过程与方法]通过小组讨论,分析古代水利设施修建的重要意义,提高综合思维的能力。

[情感态度与价值观]通过对中国古代水利设施的修建的学习,体会中国古代劳动人民的聪明智慧。

二、教学重难点

[重点]中国古代水利工程及其作用。

[难点] 中国古代水利工程及其作用。

三、教学过程

导入新课:三峡水利枢纽工程

说到水利工程,大家首先想到的大多是三峡大坝,它是迄今为止世界上规模最大的水利枢纽工程和综合效益最广泛的水利工程,被认为是二十世纪的奇迹之一。其实,我国水利工程有着悠久的历史文化,在几千年的历史文明中,勤劳、智慧的中国人民同江河湖海进行了长久的斗争,修建了无数大大小小的水利工程。我国古代不少闻名于世的水利工程不仅规模巨大,而且设计水平也很高。我们就选择其中的一些水利工程和治水名家与大家分享。

环节一: 介绍历史上的治水名家

1.春秋时期楚国人孙叔敖

为官清廉治水功高,主持兴修了芍陂(今安丰塘),把淠河水和诸山水都引入人工湖中,水多时可以开闸放水,水少时可以关闸蓄水。不仅对防治这一带水灾起了积极作用,还灌溉了一百多万亩的农田,对于推动楚国的经济发展,乃对楚庄王当上中原霸主都起了较大的作用。

2战国时期魏国人西门豹

亲自率人勘测水源,发动百姓在漳河开挖了十二渠,使大片田地成为旱涝保收的良田。

3.战国末期韩国人郑国

参与过治理荥泽水患以及整修鸿沟之渠等水利工程,后来被韩王派去秦国修建水利工事,郑国渠建成后,关中成为天下粮仓,赢得了“天府之国”的美名。

4.战国时期秦国人李冰父子

征发民工在岷江流域兴办许多水利工程,其中以都江堰水利工程最为著名。几千年来,该工程为成都平原成为天府之国奠定坚实的基础。

5.秦朝的史禄

凿灵渠运粮,把长江水系和珠江水系连接起来,把中原和岭南连接起来,在水利建筑史上写下了浓墨重彩的华章。

6.西汉的贾让

针对黄河河患频发,他提出了以“宽河行洪”思想为主的全面治理黄河的上、中、下三种不同对策,上策主张滞洪改河,中策提出筑渠分流,下策则为缮完故堤,“治河三策”对后世产生了重大影响。

7.东汉的王景

著名的水利工程专家,受命主持大修水运交通命脉汴渠和黄河堤防,筑堤后的黄河经历800多年没有发生大改道,决溢也为数不多,功效卓著。

8.北宋的范仲淹

“厚农桑”,强调兴修水利,提出“浚河、修圩、置闸”三者并重治水方针,并制定了一套奖励百姓、考核官员的制度长期实行。

9.元朝的郭守敬

到各处勘测地形,筹划水利方案,主持西夏治水,后担任都水监,负责修治元大都至通州的运河,发展了南北交通和漕运事业,支撑了大都的兴盛。

10.明朝的潘季训

四次出任总理河道,主持治理黄河和运河,总结前人对于黄河水沙关系的认识,提出了“束水攻沙”的治河方针,对后代治黄有重要影响,为中国古代的治河事业做出了重大的贡献。

11.清朝的林则徐

充军伊犁途中,因黄河在河南开封祥符决口,酿成水患,奉旨前往河南黄河工地治河,到达新疆后又带领群众兴修水利,推广坎儿井,人们为纪念他的业绩,将坎儿井称为“林公井”。

环节二:都江堰、灵渠、木兰陂水利工程介绍

一、都江堰

【教师讲述】结合图文资料,介绍都江堰工程

都江堰是一项伟大的古代科技水利工程,被称为古代水利的灿烂明殊。 是长江上游的一条较大的支流,发源于 省北部高山地区。在都江堰建成以前,每当春夏山洪暴发之时,江水奔腾而下,由于河道狭窄,常常引起洪灾,洪水一退,又是沙石千里。岷江东岸的玉垒山阻碍江水东流,造成 旱 涝。

秦国蜀郡太守李冰和他的儿子,吸取前人的治水经验,主持修建了著名的都江堰水利工程。都江堰的整体规划是将岷江水流分成两条,其中一条水流引入 平原。主体工程包括 分水提、 溢洪低坝和

进水口。

都江堰水利工程的建设对成都平原农业的稳定发展起到了十分重要的作用,这也体现了地理学的 特征。

【视频资料】播放视频《都江堰水利工程——从秦帝国的强大到中国的统一大业》

【师生互动】以视频、图文等情境材料为媒介,以问题解决为目标,培养学生综合思维能力。

【典型例题】1.(2020·枣庄二模)阅读图文资料,完成下列各题。(14分)

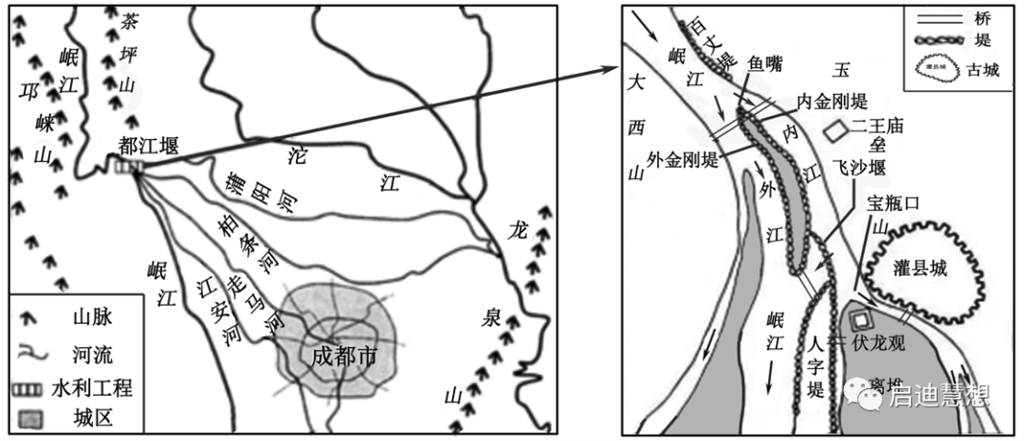

材料一 都江堰位于岷江冲积扇的顶端,主要是由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体和人字堤等附属工程构成。两千多年来一直发挥着引水防洪、灌溉的巨大作用,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。左图示意成都平原位置示意图,右图示意都江堰水利工程。

都江堰位置水利工程示意图

材料二 山东省某中学地理兴趣小组暑假来到都江堰开展研学旅行活动。以下是该校张明同学做的研学考查记录。

研学景点 | 考查内容 | 考查记录 |

宝瓶口 | 名称的由来和意义 | 由人工开凿而成,玉垒山被切开的部分被称为离堆,是控制下游灌区进水的咽喉,水量平稳清澈。 |

飞沙堰 | 主要特点和作用 | 是一道介于离堆和金刚堤之间的低坝,古时用笼石堆砌,现由混凝土浇灌。现正值汛期,大量内江水漫过重现汇入岷江,并将砂石从水底抛出。 |

鱼嘴 | “四六分水,二八分沙”的原理 | 位于金刚堤(江心洲)的顶端,水流冲击强烈,水位较高,外江水量比内江大且更加浑浊。 |

(1)试运用河流流水运动规律说明鱼嘴的分水原理。(6分)

(2)简述在离堆上游建设飞沙堰的主要作用。(4分)

(3)都江堰“乘势利导,因时制宜”,是顺应自然规律,协调人地关系的典范。请阐释其人与自然和谐统一的表现。(4分)

二、灵渠

【教师讲述】结合图文资料,介绍灵渠

灵渠地处桂林兴安县境内,是我国闻名的古代水利工程,也是世界上最古老的运河之一,它沟通了 〔 水系〕与漓江〔 水系〕,为开发岭南起了重要作用。

灵渠为秦始皇嬴政所建,至今有二千二百多年的历史,其设计之精巧,令人赞美。灵渠由铧〔huá〕嘴、 天平、 天平、泄水天平、陡门、 渠、

渠、秦堤等要紧工程组成。

秦始皇为统一岭南,命史禄于公元前219年至214年兴修,历代有修建。初名秦凿渠,漓江上游为零水,亦称零渠、灵渠,因在兴安境内,又称兴安运河,唐后改今名。灵渠设计科学灵巧,工艺十分完美,与都江堰、郑国渠被誉为“秦代三个伟大水利工程”,有“世界奇观”之称。灵渠的建成,保证秦军南征粮食和物资供应,完成了统一中国的大业,增设了桂林、象郡、南海3郡,扩大了版图,促进了 和 经济文化的交流以及 的融合。即使到了今天,对航运、农田灌溉,仍然起着重要作用。

【图文资料】

【师生互动】以图文等情境材料为媒介,以问题解决为目标,培养学生综合思维能力。

【典型例题】2.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一 灵渠位于广西桂林市兴安县境内,凿于秦代,沟通了长江和珠江两大水系,是岭南与中原的水路交通要道。自秦代以来,灵渠对巩固国家的统一,加强南北政治、经济、文化的交流,密切各族人民的往来,都起到了积极的作用。

材料二 灵渠分水坝设计为“人”字滚水坝,其将湘江三七分流,三分通过南渠入漓,七分通过北渠归湘。南渠、北渠作为航运水道,沟通了长江水系的湘江和珠江水系的漓江。如图为灵渠示意图。

(1)根据灵渠的功能,推测灵渠的地理位置特点。

(2)说出灵渠分水坝坝体不高且呈“人”字形的作用。

(3)分析该区域河流水质较好的原因。

(4)对于灵渠所在地区的发展,有以下两种观点,你支持哪种?请表明态度并阐述理由。

观点①:拓展航道,加强运输功能,把该地区建设成为水运枢纽。

观点②:以保护灵渠为目的,发展旅游业。

三、木兰陂

【教师讲述】结合图文资料,介绍木兰陂

木兰陂,位于今 莆田的木兰山下,是两宋时期最著名的水利工程之一。其修建共历经三个阶段。第一个阶段,是宋英宗治平年间由民女钱四娘募集资金进行修建,此次修建完成后,陂体便被洪水损坏;第二个阶段同样是在宋治平年间,由林进士组织修建,未建成即为海潮损坏;最后一个阶段是宋熙宁八年李宏(李长者宏)会同莆阳(今莆田)十四个大的宗族组织修建。此次修建借鉴了前两次修建的经验,不仅对溪流 进行了专门性的防护,而且对 同样进行了针对性的建设。第三次建设最终成功,便是我们如今所见到的木兰陂工程。

木兰陂主体工程由上堰(防 )、下堰(防 )、石梁与三十二门闸(涝则纵,旱则闭)、长石(上游接水,下游送水)、南北两岸护陂等组成。

木兰陂工程,具有防海潮倒灌、防洪、灌溉田地的三重功效,可以说是 工程、 工程、 工程的结合,是一个具有多重功效的综合性水利工程。木兰陂“灌田万余顷”,历经九百年风雨不坏,造福了一代又一代的莆田人民。

【图文资料】

【师生互动】以图文等情境材料为媒介,以问题解决为目标,培养学生综合思维能力。

【典型例题】3.阅读图文材料,据此完成问题。

木兰陂,古代水利工程。木兰成位于福建省莆田市未兰溪与兴化湾海潮汇流处,2014年被评为“世界灌溉工程遗产”。图是木兰溪局部流域图。木兰成建设前,木兰溪下游平原是一片冲积荒地,溪海为患,只生蒲草,不长禾苗;木兰陂建成后才成为鱼米之乡。

木兰政工程枢纽部分为闸坝,可按需求提闸、落闸,配套部分为沟渠和海堤。2015年当地政府启动建设宁海闸工程。

(1)当地古代人民先建了钱陂,但毁于洪水。与钱陂相比,分析木兰陂选址合理之处。

(2)指出木兰陂对发展当地农业的积极影响。

(3)分别说出在正常年份木兰陂发挥蓄水和拒咸功能的时期,简述理由。

(4)从水文角度,分析宁海闸建成后对木兰陂的保护作用。

【课堂小结】

水利者,不外利用水之“利”同时防止水之“害”, 我国幅员辽阔、气候多样、降水不均衡。因此,水利自古即受到高度重视,工程方面建树尤多。古灌溉工程更是当时人们对河流特性和自然规律的认识、尊重和合理利用的完美体现,既是古人智慧的体现,更是人地协调、天人合一的体现。

【教学反思】

近期高三复习试题训练中,涉及到很多学生不太了解的古代水利工程类试题,于老师而言,这也是我们知识的盲点和疑点,于是就《中国古代水利工程》这一主题,进行系统学习,感触很大,感叹于古代劳动人民的智慧和勤劳,也想将这样的情感体验传递给我们的学生。同时,这节课的设计不受课时、知识点的限制,是选定某个主题后的大单元式的教学,结合学校大单元课题研究,地理组将子课题确定为《指向高中地理核心素养的大单元情境教学设计研究》,在理论学习阶段,我阅读了很多高三微专题复习的高质量论文,其中江苏省姜堰第二中学游忠老师发表在核心期刊《中学地理教学参考》上的《微专题:高三地理深度复习的实践与思考》一文给我很大启发,受益匪浅,忍不住想要摘取其中的精华部分,以进一步内化理解,希望为自己日后的高三微专题复习提供更多的实践指引。

一、为什么要进行微专题复习和如何理解微专题复习?

高三阶段学生学习的主要任务之一是复习已学内容,强化知识之间的联系,即所谓的“总复习”。总复习一般分为三个阶段,即以夯实基础为目标的一轮复习,以构建知识网络、提升应用能力为目标的二轮复习,以规范答题行为、解决实际问题为目标的三轮综合训练。

由于时间跨度大、复习材料缺乏新颖性,很多知识点盲目、机械地重复,极易导致学生产生“审美疲劳”。而“微专题”的创设,能打破原有的知识体系,有效避免线条式展开、纲要式罗列、题海式训练等复习模式的烦琐和低效,使知识深刻化、体系化、灵活化,大大提高课堂复习效率。更重要的是,“微专题”复习具有“因微而准、因微而细、因微而深”等特点,能引领学生达到“见微知著”,深度参与、深度思考、深度反思、深度复习的目的。

微专题,即高三复习中,根据教学需求在大专题之内选取某“点”教学内容,整合相关的地理概念、原理、规律,围绕该教学内容组织实施的小型完整的教学过程。不同于大专题复习中的某一主题,微专题涵盖的内容适量,知识之间联系紧密。借助微专题组织教学,可以在复习基础知识的同时,帮助学生形成良好的认知结构,活化知识的运用,提升解决问题的能力。

二、如何创设微专题?

1.细化各“点”,构建“话题类”微专题

(1)以“考点”为话题,打破教材原有顺序,依据考点整体构建复习体系。

(2)以“节点”为话题,抓住高频考点设置微专题,提高复习的针对性。

(3)以“疑点”为话题,围绕学生的认知障碍设置微专题,帮助学生构建良好的认知结构。

(4)以“热点”为话题,创设微专题,培养学生应用知识分析、解决问题的能力。

2.紧扣“图表”,巧立“方法类”微专题

3.变换“视角”,设计“能力类”微专题

三、微专题复习策略有哪些?

1.以微专题学案为依托,实施“定点轰炸”策略;

2.以微课资源为载体,拓展专题维度策略;

3.以思维导图为抓手,重构知识脉络策略;

4.以案例情境为牵引,实施“抛锚”激趣策略。

基于以上的理论学习,笔者教学设计重在落实这几点:

第一,将“中国古代水利工程”定义为“疑点”话题。师生只知水利工程的一般作用,如:防洪、灌溉、水运等,却并不了解其中的具体设计想法,为何那样设计,如何发挥效用我们并不清楚。

第二,借助视频、图文资料激发学生学习兴趣。教学中,笔者首先以学生熟悉的现代水利工程三峡水利枢纽及其作用,引出中国古代的水利大家和水利工程,激发学生的兴趣。借助视频、地图、景观图片等多样性的资源,结合问题情境来激发学生的复习兴趣,主动建立复习目标,如:视频资源《都江堰水利工程——从秦帝国的强大到中国的统一大业》。

第三,以典型例题、问题串落地微专题复习。

第四,以思维导图式板书设计,重构知识脉络。古灌溉工程更是当时人们对河流特性和自然规律的认识、尊重和合理利用的完美体现,既是古人智慧的体现,更是利用水之“利”同时防止水之“害”,人地协调、天人合一的体现。

【教学点评】

1.选取学生较为陌生的水利工程为微专题,并结合视频、图文、卫星遥感图,既激发学生兴趣,又能够有效解决问题,是不错的教学策略;

2.体现了大单元教学设计的理念,创设情境,并以典型例题问题串落地微专题,学以致用。

3.主线清晰,板书构建知识脉络。