第十五课 辉煌的中国古代工艺美术

——— 彩陶艺术

常州市第三中学 高波

一、教学目标

1.知识与技能:通过本课的教学,让学生对中国古代彩陶的制作工艺、主要类型及其美学风格有所了解。学会从彩陶的器型、彩绘、雕塑和工艺四个方面去欣赏其审美特征,理解彩陶艺术是文字、书法、绘画、雕塑、音乐等文化艺术的起源,对中国文化有着深远影响。

2.过程与方法:通过讲授法、启发法引导学生探寻欣赏彩陶的路径。运用实物展示法,让学生沉浸在体验式教学中,引导学生仔细观察彩陶的外形和图案,从而体会其器型与装饰之美。基于预习指导下的学生分享,让学生代表讲解马家窑彩陶的艺术特点,使其理解原始先民将彩陶的实用功能和美学设计进行了完美的结合。帮助学生尝试运用美术专业术语对彩陶作品进行欣赏表达,领会彩陶独特的审美意蕴和与精神内涵。

3.情感、态度与价值观:通过鉴赏提高学生对彩陶的兴趣,加深学生对中国古代陶工想象力和创造力的认识,增强学生的民族自信心和自豪感,陶冶情操,提高艺术素养和对工艺美术的审美感知能力。

二、教学重难点

重点介绍彩陶的制作工艺、主要类型和审美特征,通过鉴赏感受仰韶和马家窑两种不同文化类型的基本特点和风格。

难点是如何通过对代表性彩陶作品进行图像识读,引导学生理解其背后的文化内涵。通过彩陶的用途及使用方式的讲解,使学生理解彩陶在新石器时期社会生活中的重要地位以及原始先民的世界观和美学观,并探究彩陶艺术如何对中国文化产生深远的影响。

三、教学准备:PPT 、彩陶教具

四、教学过程

导入:绘本《彩陶的诞生》

(一)彩陶的基本知识

1.彩陶的制作工艺流程(关键步骤):⑴成型 ⑵彩绘 ⑶烧制

2.彩陶的定义

彩陶是指用天然的矿物质颜料在陶坯上进行描绘,然后在600—900℃温度下烧成的陶器。在橙红色的胎体上呈现出红、黑、白等诸种颜色的图案,这些纹饰色彩瑰丽、永不退色,与器物造型和谐统一,为新石器时代精美的艺术品。

彩陶的制作是人类第一次通过改变物质的属性的创造,是人类文明进步的重要标志。

设计意图:让学生了解什么是彩陶及彩陶的制作工艺。

授新(二)彩陶的美学特征

教师出示图片集锦,学生欣赏经典彩陶作品,谈谈对彩陶的感受。

设计意图:让学生对彩陶有一定的感性认识,了解彩陶的基本美学特征。

(三)彩陶的历史

中国彩陶已有8000年的悠久历史,但发现较晚,1921年由瑞典地质学家安特生及他的团队在河南渑池仰韶村新石器时代文化遗址中发现,其后在甘肃、青海、陕西等地陆续发现。迄今共发现遗址1000多处,考古学家以不同的发掘地点进行命名,因此,彩陶分为了很多不同的文化类型。

(四)彩陶的文化类型

1.黄河流域彩陶主要文化类型

黄河流域是我国彩陶艺术的发祥地,代表了彩陶艺术的发展历史和辉煌成就。黄河流域彩陶文化分布较广,遗存较多,主要类型有大地湾文化、老官台文化、大汶口文化及龙山、齐家、辛店文化等。其中最具代表性的是仰韶文化和马家窑文化。

设计意图:介绍彩陶的文化类型,有利于学生从宏观上把握彩陶的分布区域,为接下来重点欣赏仰韶文化和马家窑文化类型的欣赏做好铺垫。

2.仰韶文化彩陶的两大类型

⑴ 半坡类型

1953年首次发现于陕西省西安市半坡村,因此得名。年代为公元前4800—公元前4300年,器型以卷唇盆和圆底的盆、钵及尖底瓶为主。其彩陶纹样简单朴素,以红底黑花为主,母题有鱼、蛙、鹿等动物和人面纹。代表作品:《人面鱼纹盆》、《船形网纹壶》等。

出示《人面鱼纹盆》

①教师提问:这个盆上画了什么形象?同学们观察并描述该图案的特点。

盆内壁饰人面纹和鱼纹的对称图案。人面纹居于主体部位,面为圆形,额头一半涂黑,一半饰半圆弧,双眼各以一条横线表示,鼻如倒“T"形。嘴及下颏部位涂黑,露“工”字形口,两边各饰一鱼纹,鱼头与嘴角重合,似口衔双鱼。耳部也饰对称鱼纹,头部似戴三角形高冠,与口边的鱼形相似。人面纹之间的单体鱼纹,近似三角形,鱼身画网格纹。鱼纹造型与人面耳饰双鱼形象相映成趣,构成一幅人鱼共生的奇异图画。

②教师提问:“人面鱼纹”有何象征寓意?学生猜测回答

人面纹在半坡型彩陶中占有重要地位,已发现十余例,皆采用夸张的表现手法,人鱼合体是其主要特征,极富想像力。关于人面纹有多种不同的解释,有的把它看作是原始图腾崇拜的产物,有“寓人于鱼”之意;有的认为它表现了先民渔猎巫术仪式;还有人认为它有祈祷“生殖繁盛”的意义等,它给今人留下难解之谜。我们从这件制作精细、纹饰奇幻的彩陶盆中,可以看到原始人独特的艺术表现力,用简单,质朴的形象,巧妙地传达出人鱼之间的密切联系,反映了原始先民的世界观和美学观。

设计意图:培养学生对图像的识读能力,让学对图像背后所折射出的文化现象进行分析,理解美术作品反映了当时社会的意识形态和人文观念。

⑵ 庙底沟类型

1953年发现于河南陕县庙底沟,为仰韶文化彩陶繁荣期的代表,其分布区域主要为甘肃、青海、河南等省,器型主要有盆、钵、瓶为主,此外还出现了瓮、罐等,形体多呈倒三角形,给人以挺秀、饱满而又稳定轻盈的感觉,纹饰以弧线勾叶、圆点及曲线组成二方连续的带状图案为主,环绕器壁,以及各种姿态的鸟纹、鱼纹、蛙纹,绚丽多彩。

出示《鹳鱼石斧彩陶缸》

①教师提问:该陶缸上画了哪些内容?猜猜有何象征意义?

学生解读图像并回答。

鹳鸟代表以鹳鸟为图腾信仰的部落,鱼代表以鱼为图腾信仰的另一个部落,石斧代表战争,证明两个部落之间进行了一场激烈的战争,鹳鱼嘴里叼着鱼,证明鹳鸟部落取得了胜利。在没有文字的史前时期,原始先民通过这样的一幅具有象征意义的彩陶绘画,记录了这样一个重要的历史事件,并且让我们今天能够读懂,这是非常难能可贵的。

②教师提问:鹳鸟的画法跟鱼和石斧的画法有何不同?学生回答观察描述。

鹳鸟采用的是用白色颜料平涂,凭借色块来塑造形象的手法,这种技法叫做“没骨法”,我们常州画派的代表画家恽南田笔下的没骨花卉,画风清新雅致。而鱼跟石斧是用线勾勒而出,在轮廓里填色,这种技法影响了中国工笔画和写意画的发展。这三种绘画表现技法在此彩陶缸都能找到源头,该陶缸在中国美术史上有着举足轻重的意义。

设计意图:通过对此作品的深入欣赏,培养学生图像识读能力,让学生了解彩陶上的彩绘方式对中国后世的绘画产生了深远的影响。

3.马家窑文化 ⑴.马家窑类型 ⑵.半山类型 ⑶.马厂类型 ⑷.石岭下类型

⑴ 马家窑类型(学生讲解)——见学案

教师出示《漩涡纹尖底瓶》瓶身平面展开图,剖析“游目创作法”。陶工用移动的视角进行创作,展现出一张抽象的长卷,这幅画卷附着在立体的陶器上,无论从哪个角度观察都耐人寻味,是一幅抽象画和一件抽象雕塑。一提到抽象艺术我们就会自然想到蒙德里安、康定斯基等艺术家的作品,虽然抽象的概念是西方艺术家率先提出的,但抽象艺术并非只是西方人的专属,其实我们中国人早在新石器时期就已经在彩陶上展现出抽象作画思维和抽象表现方式,比西方彻底进入抽象绘画艺术阶段早将近8000多年。

设计意图:没有提出“抽象”这个概念,并不意味着中国不存在抽象艺术文化和抽象审美意识,这个重要的概念需要明确并斧正。

(五)彩陶的欣赏方式

教师提问:彩陶作品上的图案为何集中画在器皿的上半部分或者内壁?学生思考回答

史前先民没有桌子,他们是席地而坐,彩陶的放置也不像今天是放在案头进行欣赏,而是放在地上来使用,因此,原始先民观察的视角主要以俯视为主,这样他们能看到一个轮回式的连续图案,试想我们如果去临摹这些作品的纹饰,都不知道从哪里下第一笔,这些图案具有非常强烈地设计感,体现出高度的形式美法则,充分说明了我国原始先民高超的审美力与创造力。

设计意图:通过本环节的赏析,让学生了解原始先民观赏彩陶的角度,通过其理解史前居民的生活方式,并思考由这种观看方式引发的美学观念。

(六)彩陶对中国文化艺术的影响

教师出示“彩陶思维导图”启发学生联想推理,学生讨论分析。

1.彩陶纹饰的绘制技法为中国帛画、壁画和中国画的表现手法打下了基础

教师先出示《马家窑旋涡纹留白彩陶盆》,然后展示南宋马远《水图十二景》,比较两者之间的传承关系。让学生感受马远对水纹描绘的用线方法就是在彩陶上的水纹画法加以拓展演变而来,仅仅用线条来表现不同水域的姿态。

设计意图:拓展彩陶彩绘的表现对后世中国绘画艺术的深远影响,让学生理解中国画“以线造型”的创作方法的源头从哪里来的、以及中国人观察事物和表现物象的造型方式。

2.彩陶的发现证明了中国人早在史前时期就发明了毛笔

3.彩陶上的纹样中萌生了中国文字的雏形

4.彩陶是青铜器、瓷器和玉器的源头(青铜器和玉器仿制彩陶器型进行对比)

5.雕塑艺术的雏形在彩陶上出现(彩陶上的圆雕和浮雕)

6.彩陶对中国音乐发展的重要影响(中国早期的乐器——陶埙)、(彩陶上的舞蹈图案)

7.彩陶的纹样及其构成对当代艺术产生了深远的影响

彩陶为当代艺术家的创造提供了重要的灵感,成为了他们创作的源泉和养料。出示受到彩陶影响而创作的当代艺术作品:袁运甫创作的油画作品《彩陶魂》,蔡昌林《人面鱼纹畅想曲》、洪世清《毓神》、四川南允渔溪地区利用人面鱼纹创作的的稻田艺术等。

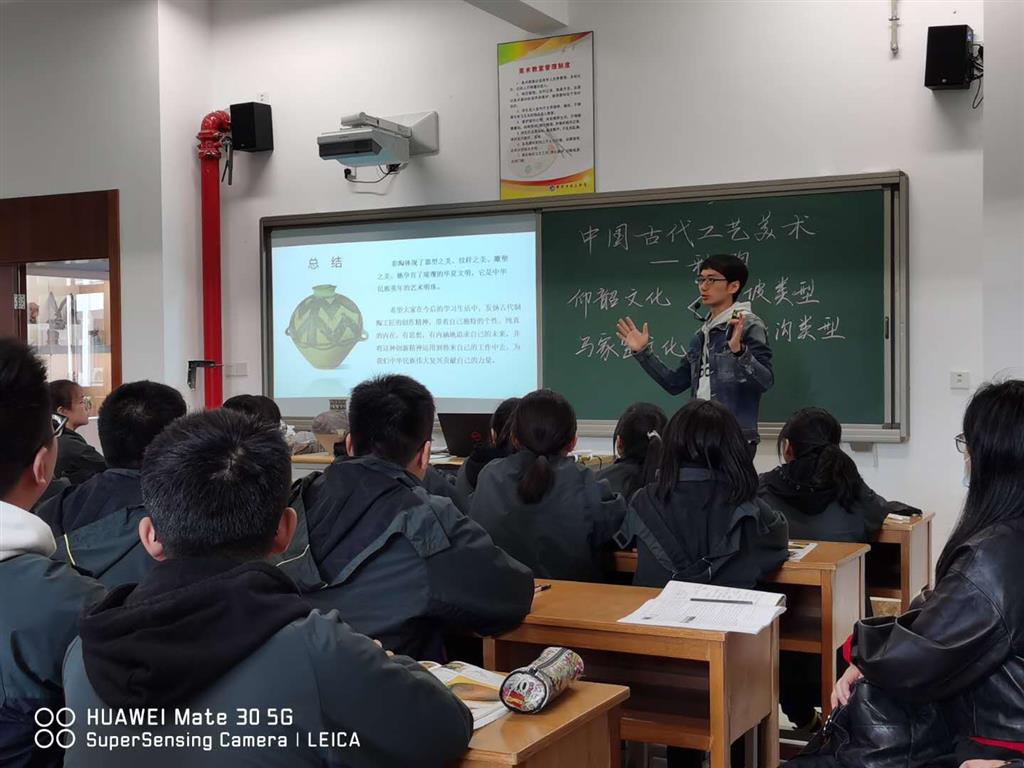

总结:学生谈感受 教师补充

五、板书设计

中国古代工艺美术 —— 彩 陶

仰韶文化:半坡类型 庙底沟类型

马家窑文化

《彩陶艺术》教后记

本课是第十五课第三小节内容,中国古代工艺美术是中国美术史的重要组成部分。在我国久远的历史进程中,产生的优秀工艺美术品浩瀚丰富,成就辉煌灿烂。本课教材的介绍包括丝绸、青铜器、彩陶、瓷器和玉器五大部分,内容庞杂, 受课时的影响,不可能逐一讲解。因此,在课时安排上我将彩陶单独成一课时,旨在更集中地进行深入鉴赏,通过经典彩陶作品,精辟剖析,点明美之所在,达到举一反三,培养学生鉴赏工艺美术作品的审美能力。

由于地域因素的影响,学生们对黄河流域的彩陶较为陌生。少部分同学虽在课外书上有所了解,但看到实物的几率少之又少,这为本课的欣赏带来了难度。再次,彩陶涉及制陶术和美学装饰,是实用功能与审美意蕴的完美结合,并对中国的毛笔文字、音乐乐器、青铜器、玉器以及绘画的发展起到了深远的影响,涉及到人类的饮食、生殖、婚姻等方方面面,因此被冠以“彩陶文化”,综合性极强,具有极高的艺术性,但艺术性越高,心理距离就越远。学生知道彩陶艺术价值高,却很难体会到……

鉴于上述对教材、学情等分析,以及基于对大单元教学目标和实施策略理解的基础上,我的教学设计主要体现在以下三个方面:

一、重视学习内容的生活性

彩陶作为人类文明的第一缕曙光,由于年代久远,容易被遗忘,所以学生对彩陶美的感知也非常不容易被唤醒,那么要想对过往的历史和人类第一次改变物质属性进行的创造性行为进行回顾,就需要一个载体,这个载体便是“生活”,只有将生活作为鉴赏的桥梁,才能让学生找到美学的通感,从而进入到古人的思维方式和生存空间,这个过程实际上就是一个寻根的过程,需要从学生的生活实际出发,创设问题,这是激发学生学习兴趣和调动学生积极性参与的有效方法。我用《彩陶的诞生》绘本故事、“人面鱼纹”有何象征寓意?《人面鱼纹盆》的使用功能?《鹳鱼石斧彩陶缸》鹳鸟的画法跟鱼和石斧的画法有何不同?等一系类跟实际生活相关的问题作为串联,激发学生的思考,引领学生寻找传统文化的根脉,探寻华夏文明的源头。

二、重视学习过程的体验性

彩陶的欣赏特别需要一个由感性认识上升到理性认识的过程,而实物教具的作用恰恰能在这个升华的过程中充分体现出来。我通过《人面鱼纹盆》和《鹳鱼石斧彩陶缸》帮助学生体会仰韶文化中的半坡类型和庙底沟类型的纹饰区别;通过《漩涡纹尖底瓶》的展示让学生推敲其功能设计的实用性以及理解中国艺术“以线造型”的创作手法;利用《米字纹瓮》让学生了解原始先民观赏彩陶的角度,通过其理解史前居民的生活方式,并思考由这种观看方式引发的美学观念。四个彩陶教具在整节课欣赏环节中多角度展示,使学生看得见、摸得着,拉近了彩陶与学生的距离,为攻克重点和化解本课难点起到中至关重要的作用,为情境化教学的实施创设了有利条件。

三、重视学习主体的参与性

“学习任何知识的最佳途径是自己去发现。”因为这种发现理解最深,也最容易掌握其中的性质和联系。我在本节课前精心设计了学案,增强学生的预习意识,让学生自主探究马家窑文化并重点研究《漩涡纹尖底瓶》,通过四个启发式小问题让学生由浅入深、层层欣赏。学生自己制作PPT,选取学生代表在课上进行展示,展示的环节就是分享其研究成果,展示其搜集资料、独立思考、提炼归纳、总结反思等综合能力的过程,思维的火花在这个相互交流讨论,讲解辩论的过程中碰撞。这一系列问题环环相扣,同学们根据原有的知识结构,从实际出发,对问题进行独立探索、讨论、交流,学生充分展示了自己的思维过程。

构建主义教学设计是一种非线性动态的设计。所谓非线性,是指现实中的教学活动是一个错综复杂的过程,是难以预测的。由于本堂课涉及的内容较多,学生活动开放性较强,特别是学生分享环节,充满了不确定性。因此,就要求教师对课堂的整体节奏把握,反观本课,在松紧度上还需要再有起伏一些。在教学环节组织上,应该尽量做到无痕,过渡自然。在学生讨论彩陶对中国文化艺术的影响这个环节中,我还应该多给学生充分的思考时间,控制留白的艺术。本课语言还需要更加精炼,问题的设计可以再仔细进行推敲,使其指向性更加明确。另外,在《人面鱼纹盆》的欣赏环节中,可以将教学道具表面打磨光滑,教师用毛笔在实物投影下勾勒人鱼共生的“人面鱼纹”,这样更能还原彩陶装饰的真实性,并帮助学生理解中国人早在8000年前就使用类似毛笔的工具在彩陶上进行装饰。

彩陶的赏析涉及工艺、绘画、书法、历史、音乐等多元文化知识,而打破学科本位的壁垒,融会贯通各领域的知识则首先要求教师对教学内容有宏观上的把握,并以一种开放性的思维,不仅探索彩陶的艺术审美特征,进行彩陶文化类型纵向的比较,同时还要分析探索它和当时政治、经济、文化、意识形态及科技生产力发展之间的关系,进行横向的联系,通过对代表性彩陶作品进行图像识读,引导学生理解其背后的文化内涵。引导其对彩陶的用途及使用方式的思考,使学生理解彩陶在新石器时期社会生活中的重要地位以及原始先民的世界观和美学观,并探究彩陶艺术如何对中国文化产生深远的影响。本课的终极目标是让学生体会到彩陶不仅仅是放在博物馆里陈列的文物,而是人类物质、精神生活中实实在在的一部分。是人类创造精神的体现,而这种创造需要我们运用到日常的学习工作之中,因为创新是我们人的智慧所赋予我们人类有尊严的生活方式。