![]() 《气旋与天气——以台风为例》教学设计

《气旋与天气——以台风为例》教学设计

一、教学背景分析

(一)课标的理解

课标要求:运用简易天气图,简要分析低压天气系统的特点。

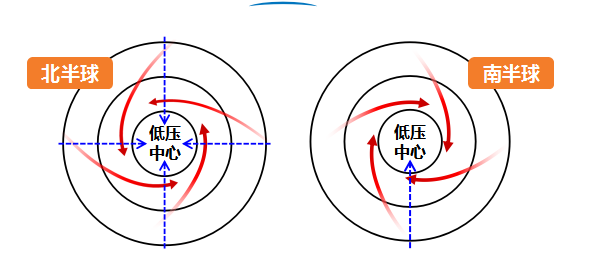

明确低压和气旋是分别从气压和气流状态描述同一个天气系统。学生要能通过观察示意图和分析对比,结合天气变化现象,在简易图上分析低压天气系统的特点,对系统的结构和运动特征以及天气现象作列表分析,在此过程中锻炼综合思维,提高地理实践力。

(二)教材分析:![]()

本章节的教学内容是本单元知识结构中重要的一环,具有承上启下的作用。由于各种天气现象的产生与大气的热力状况、大气的运动有密切的联系,所以,本课是在综合前两课内容的基础上,阐述常见的天气现象的成因。在实际生活中,天气系统与人们的生产、生活密切相关。本课所讲的内容,对于学生了解天气变化的最基本因素,普及天气预报知识具有积极的意义。![]()

讲低压(气旋)系统的天气状况,离不开分析气流运动的特征,而气流运动的表现形式是气旋。理解气旋天气特点的关键,是气流的垂直运动与气温的关系:空气上升,温度降低,水汽容易凝结,成云致雨。由此可知,不论是热力原因,还是动力原因,只要气流上升,大气就不稳定,会出现云雨天气。![]()

(三)学情分析:![]()

收听天气预报是学生在日常生产中了解天气的主要途径,他们对于天气的成因很感兴趣,有较强的求知欲;本节知识与生活联系密切,因而可以充分利用之一现象,设计一些学生活动。同时,高中学生思维活跃,已具有一定的问题研究能力、分析能力及表达能力,但学生推理能力较差,对复杂问题,认识上还存在着局限性,还不能从整体上认识事物。![]()

二、教学目标

1.运用简易天气图或天气系统结构图,简要分析低压(气旋)天气系统的特点。![]()

2.结合案例,让学生学会运用气旋的知识解释台风现象。![]()

3.理解锋面气旋系统的形成与天气特点,激发学生探究地理现象形成和变化的兴趣。

三、教学重点和难点

教学重点:气旋的形成及其影响下的天气及形成过程。

教学难点:台风的形成和天气特点。

四、教学资源、教学手段和主要教学方法

(一)教学资源

多媒体课件、课本插图、台风路径网站

(二)教学手段

多媒体课件、睿易云平台、中国气象APP

(三)主要教学方法

对比分析法、启发讲授法、案例教学法。

五、教学过程

教学环节 | 教学内容 | 学生活动 | 设计意图 |

引入新课

| 引入情境,导出新课

播放新闻“江苏气象台发布台风和暴雨黄色预警信号”,提出问题:1、什么原因导致的预警?2、为什么这次规模不是最大,但称这次是常州有史以来最危险的一次? | 进入情境

| 情境设计,引出新课。激发学生学习兴趣。

|

通过“台风路径网站typhoon.zjwater.gov.cn”对比“利奇马”和“威马逊”

|

观察动态台风路径图思考: 1、什么因素影响台风对常州的影响? 2、台风为什么会形成? |

掌握网站的使用技巧,并学会观察地理事象的技巧。

|

让学生分析真实情境的台风,从疑问中导入新课。

|

认识学习目标 | 1.运用简易天气图或天气系统结构图,简要分析低压(气旋)天气系统的特点。 2.结合案例,让学生学会运用气旋的知识解释台风现象。 3.理解锋面气旋系统的形成与天气特点, | 听讲、思考

| 让学生明确本课的学习目标,为下面的学习做准备。 |

气旋、低压、低压槽的概念 | 课件展示某时刻北半球海平面的气压分布图(局部),讲解气旋、低压、低压槽的概念。 明确指出低压是指气压状况,气旋是指气流状况,它们分别是对同一天气系统的不同描述。

| 读图思考,复习相关概念。

| 为后面分析低压天气系统及锋面气旋作铺垫。

|

活动1: 对比理解南北半球气旋与天气 | 【睿易云平台技术支持】

1. 学生在平板上画出南北半球气旋的水平气流运动、垂直气流运动,并挑选部分同学作品投影展示 2、借助手势,强化对气旋运动方向的判断与记忆。

| 在平板画出低压(气旋)水平方向、垂直方向气流运动状况,并思考理解天气现象产生的原因。 动手演练,学会判断南北半球气旋。 | 培养学生分析、概括和实践的能力。

|

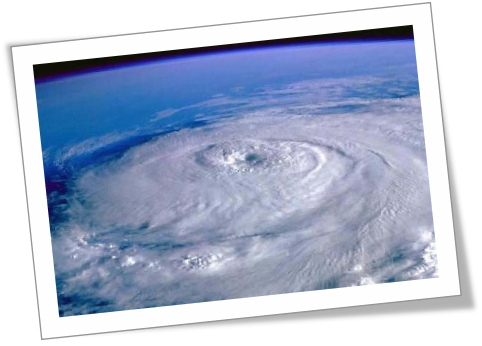

活动2: 台风及其天气 | 【材料一】(台风照片)

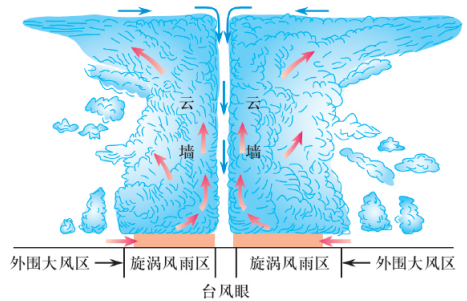

【材料一】(台风成因分析) ①广阔的高温、高湿的大气。热带洋面上低层大气的温度和湿度主要决定于海面水温,台风只能形成于海温高于26 ℃~27 ℃的暖洋面上。 ②低层大气向中心辐合、高层向外扩散的初始扰动。高层辐散超过低层辐合,维持足够的上升气流,低层扰动不断加强。 ③垂直方向风速不能相差太大,上下层空气相对运动很小,使初始扰动中水汽凝结所释放的潜热能集中保存在台风眼区的空气柱中,形成并加强台风暖中心结构。 ④足够大的地转偏向力作用,利于气旋性涡旋的生成。地转偏向力在赤道附近接近于零,向南北两极增大,台风基本发生在大约离赤道5个纬度以上的洋面上。 【材料三】(中国气象app) 提供材料学生以小组的形式完成任务: 1. 台风的概念、结构、多发季节? 2. 台风影响(利和弊)? 3. 提供任意一条台风路径,解释其成因及路径分析? | 小组合作共同完成任务

|

通过小组合作,培养学生分析问题、解决问题的能力。

|

活动3: 锋面气旋与天气

| 通过中国气象台APP,展示高压与低压系统示意图,全国降水量实况图,分析在高压脊和低压槽的位置处,哪个更易形成锋面?(低压槽处)

课件展示“南北半球的锋面气旋,分析东西两侧各分布什么锋面,雨区如何分布等问题,并归纳为:记忆锋面气旋:锋面东暖西冷,雨区南南北北

| 看图,画图

| 突破重点难点,归纳总结记忆方法,培养学生分析问题、解决问题的能力。 |

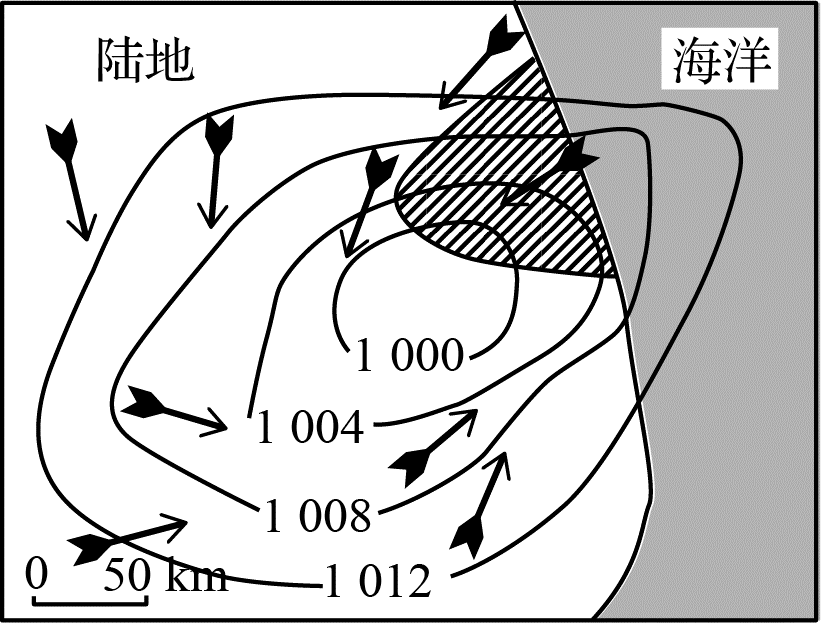

课堂小结与课堂练习(链接高考) | 【课堂小结】 【课堂练习】链接高考,学生课堂上传三道题目答案,当堂讲评(通过睿易云平台)。 读下图,回答1~2题。 1. 图示天气系统为( ) A. 北半球气旋 B. 北半球反气旋 C. 南半球气旋 D. 南半球反气旋

2. 图中阴影部分所示可能为( ) A. 大风区 B. 阴雨区 C. 高温区 D. 锋后区

2018年8月17~21日,气旋“温比亚”在我国山东、河南等省区造成严重灾害。据统计,“温比亚”最大风力虽不超过10级,但造成的损失与2016年在福建南部登录的超强台风“莫兰蒂”大致相当。图示示意8月19日海平面等压线分布。据此回答下题。

3.图中此时,海上台风中心 A. 向偏西移动 B. 向偏东移动 C. 向东北移动 D. 向偏南移动

|

总结知识逻辑结构,平板上传答案

|

巩固知识,落实方法,检测效果。

|

六、教学反思

通过本节课重难点知识的讲授和课后学生的反馈情况,我发现了以下几点问题:

1、过多的强调画出气旋的示意图,对于气旋的概念只是简单带过,导致有的学生能画出示意图,确说不清楚这是什么东西。

2、没用表格对比北半球和南半球的气旋,很多学生没有跟上节奏,未形成地位导图。

3、台风这个知识讲解过细,台风是热带气旋,中心盛行上升气流,但是台风中心有一个台风眼是下沉气流,很多学生看到示意图马上就认为中心下沉气流台风是反气旋。

针对以上存在的问题提出解决方案:

1、在导入后讲解气旋概念时,在旁边配上气旋的图片,图文并茂,加深学生的印象。

2、在对比北半球和南半球的气旋时,先给出空白表格,给学生思考时间,先尝试自己完成表格,教师再进行总结,通过对比、自主学习使学生深刻理解这个知识点。

3、讲解台风的时候,先讲台风的概念,带来的天气、出现的时间以及我过受台风影响的地区,最后在学生对台风有一定认识后,再简单提一下台风的结构,把握好重点。

七、组内评课

陆唯梅:这节内容是天气系统的一个重要内容,本节课先介绍一些基本概念,如低压(气旋),然后再说明受这些天气系统的影响,会带来怎样的天气。在教学中主要利用多媒体演示、图示分析引导学生探究,首先,用台风天气云图、台风天气的图片导入,提问学生这是什么天气系统所带来的天气,由此引入气压中心。在教学气旋与反气旋在南北半球不同的旋转方向时,从分析成因入手,先画水平气压梯度力的方向,再根据地转偏向力的偏转方向画出风向,进而总结在水平方向上北半球气旋逆时针转辐合,南半球气旋顺时针旋转辐合,垂直方向上气旋中心盛行上升气流。这些学生活动,既可以让学生运用所学的知识解决问题,又突出了学习对生活有用的地理。

胡方晓:在气旋系统的学习中,本节课选取“北半球气旋”作为教学重点,以案例教学的形式,师生共同探究其基本原理,随后,让学生自己探究南半球气旋既节约了时间,又培养了学生知识迁移的能力。在学习的过程中,师生共同列出对比指标,这样更有利于学生建构知识,顺利进行知识迁移。在教学手段上,本节课充分发挥多媒体课件的作用,把多媒体信息如文字、图象、声音等有机集成并显示在屏幕上,给学生以全新的视听感觉。

何飞:本节课第一,联系生活。在上课之前给学生放一段学生天气预报视频,学生看到其常看的节目时,感觉很亲切,学习的兴趣立刻被激发起来,而且视频中也包含着这节课所学的内容,让学生有先入为主的思想,首先对所学知识有个大概的了解,凭借学生们的已有知识,将视频中的内容储存在大脑中,再经过加工、分析、比较,形成新事物的形象,来获取新知识。这样做对接下去的教学起到事半功倍的作用。第二,利用多媒体动画来演示气旋结构和成因示意图。多媒体的信息含量比较大,可以在课堂当中给学生提供较多的图片和动画。本节课的一些知识比较宏观、抽象,且学生们在初中时地理知识比较薄弱,单单通过文字表述,学生很难理解台风的结构和变化过程。通过读图可使学生们加深对文字知识的认识和理解。有助于他们建立起较为完整的知识体系,把握地理事物的空间位置、空间结构和空间联系。