一、课标解读

课标要求:1.结合实例,分析造成地表形态变化的内,外力因素;

2.运用示意图说明地壳物质循环。

课标解读:1.结合实例,说明内力作用的能量来源及其表现形式,理解地壳运动是塑

造地表形态的主要作用方式。

2.说明外力作用的四种形式及其相互关系,尝试识别外力作用形成的不同

地貌。

3.建立内力和外力辩证统一,共同塑造地表形态的观点。

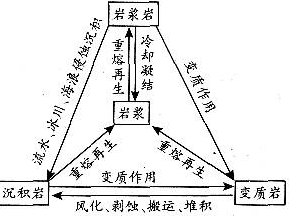

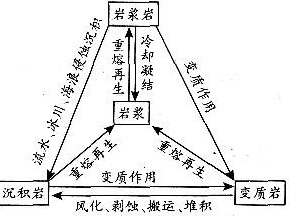

4.会用图文资料说明地壳物质循环的过程及其产生循环的物质基础——三大类岩石的转化过程。

二、教材分析

通过前三章内容的学习,学生掌握了地球的运动规律和圈层结构,知道了地球上最富动力的两大因子——大气和水。在这一节内容里将使学生进一步懂得大气和水是塑造地表形态的主要外力,本节通过具体的案例来说明内力与外力作用对地表形态塑造所起的不同作用。

教材第一部分就从地质作用的能量来源的角度,讲述了内力作用和外力作用及其表现形式;又以地质作用不同的表现形式,来说明了地质作用和极其缓慢的地质作用,从而使学生理解地表形态的变化及这种变化的时间尺度。教材的第二部分,从三大类岩石的相互转变入手,图文结合,阐明了在内外力作用的参与下地壳物质循环的过程及其地理意义,该部分内容可以看作是全课教材的小结。

三、学情分析

本节内容与实际生活密切相关,是学生可观可感的地理景观,容易引起学生的共鸣,激发学生学习兴趣。但是学生的认知局限于感性认识,对这些地理现象的认识流于表面,不能做出科学合理的解释。本堂课正好可以满足学生的求知欲望,有利于发挥学生的主观能动性。但是由于有的内力作用和外力作用的过程是缓慢不易观察的,所以学习会存在一定的障碍。

四、教学目标

知识与技能

1、结合实例,说出内力作用的能量来源及其表现形式;

2、说明外力作用的四种形式及其相互关系;

3、结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素;

4、以三大类岩石为基础,说明地壳内部物质循环过程;

过程与方法

1、结合实际地表景观解释内外力营造地表形态的作用;

2、结合图文材料分析某地地表形态形成的过程;

3、运用图示法讲解三大类岩石的转化。

情感态度价值观

使学生建立内外力辩证统一,共同塑造地表形态的观点。

五、教学方法

讲授法 自学指导法 读图分析法 启发式教学法

六、教学重难点

重点:

地表形态的形成和发展;

地壳物质的循环过程;

难点:

地表形态形成过程的分析。

七、教学媒体

黑板、粉笔、教材、多媒体投影仪

八、教学过程

教学环节 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

导 入 | 请学生说说“沧海桑田”的典故,并让学生观看一组地貌景观图片,引导学生说出地表有着不同的形态,而且地表形态是在不断地变化着,然后设问——是什么力量促使地表不断地发生变化,引入塑造地表形态的力量。

| 学生观看图片,回答老师提问 | 激发学生的好奇心,引导学生积极思考 | |

学习新课

学习新课

学习新课

|

内 力 作 用 | 【讲解】由导入学习内力作用的概念讲解 【播放视频】让学生观看视频:喜马拉雅山、火山爆发、地震并缓慢升高 【提问启发】 1、提出问题:内力作用的形式与对地表形态的影响 2、问题分解 (1)喜马拉雅山的形成与基拉韦厄火山的爆发属于什么作用?其成因有何不同?表现形式有何差异?对地表形态有何不同影响? (2)内力作用中,哪一种形式是塑造地表形态的主要方式?为什么? (3)内力作用对地表形态有何影响(特点)?怎样影响? 3、呈现材料:教材内容

4、点评解惑 5、总结: 内力作用分为变质作用、岩浆活动、地壳运动三种表现形式。地壳运用又分垂直运动和水平运动两种形式。喜马拉雅山的形成是地壳运动形成的,以水平运动为主,垂直运动为辅;基拉韦厄火山的爆发属于岩浆活动。 变质作用一般不形成地貌,岩浆活动只有喷出地表才形成地貌,所以地壳运动是塑造地表形态的主要方式。 内力作用使地表变得崎岖不平。 3、迁移运用:安第斯山和红海的形成 |

观看视频

【思考回答】 1、明确问题

2、分解问题

3、阅读材料 带着问题阅读教材 4、思考问题 5、归纳答案

6、回答问题

7、记录总结

|

引导学生探究 |

外 力 作 用 | 【展示图片】以黄土高原地貌的形成、珠江三角洲地貌的形成、我国西北地区地貌的形成入手,然后展示一组外力作用形成的地貌图片,让学生简单分析其成因。 【自学指导】:结合教材找出下面内容: 1、什么是外力作用 2、外力作用的来源 风、流水、浪潮、冰川 3、外力作用的主要表现形式 (1)风化作用 (2)侵蚀作用 【图片启示】 投影展示风蚀蘑菇、石林、海蚀陡崖、角锋景观图。 【设问】 这些现象是怎样形成的? 【教师归纳】 在风沙强劲的地方,如果露出地表的岩石水平节理、层理很发达,易被风蚀成奇特的外形。特别是一块孤立突起的岩石如果下部岩性较软,经长期侵蚀,可能会形成顶部大于下部的蘑菇外形,称为风蚀蘑菇。石林是由流水溶蚀形成,石灰岩中含有二氧化碳容易与水反应,从而被溶蚀形成石林。海岸岩石被拍岸浪不断冲蚀,使凹槽地方的岩石悬空,波浪继续作用,使悬空岩石崩坠,促使海岸步步后退,而成为陡壁,形成了悬崖状海岸叫做海蚀崖。山坡受到冰川显著刻蚀,两个相邻冰斗间残留的岭脊,便成为尖锐的刃脊。 (3)搬运作用:风力搬运、流水搬运等。 河流的搬运作用是河水把冲刷下来的物质搬运到其他的地方。 (4)沉积作用 流水的搬运力和搬运量的大小,决定于流速及流量的大小搬运物质的颗粒一般是上游颗粒较粗,愈向下游颗粒愈细。这就是河流的分选作用。 【多媒体展示】外力作用的四个表现形式、对地貌的影响及分布图表 【归纳总结】外力不断地对地表进行破坏,并把物质从高处搬运到低处堆积起来,总的趋势是使地表起伏状况趋向平缓。 【知识迁移】介绍雅丹地貌的特点,分析雅丹地貌的形成 |

观看图片

阅读教材图文找出相关内容。

观看投影

思考问题

回答问题

迁移运用 |

引导学生阅读;培养学生总结归纳能力

厘清思路,使学生获得系统的知识; 学以致用。 | |

内、外力作用的关系 | 空间上相互联系,在时间上同时进行。在一定时间和一定地点,往往是某一作用占优势。一般地说,内力作用对地表形态的发展变化起着主导作用。 | 建立知识之间的联系 | ||

岩石圈的物质循环 | 【承转】地球上的物质既不会多,也不会少,只会以一种形式转化成另一种形式存在于地球上,而地表形态的塑造过程亦即是岩石圈物质的循环过程,主要是三大类岩石——岩浆岩、变质岩、沉积岩的相互转化。 【启发提问】 【板图启示】

【知识迁移】课堂训练 |

思考问题

观看动画演示

绘制示意图 |

启发点拨,培养学生自学能力

| |

课堂小结 | 引导总结: 营造地表形态的力量分为内力作用和外力作用, 内力作用的主要表现形式有岩浆活动、变质作用和地壳运动,外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运与堆积,内力和外力共同作用营造了千姿百态的地表形态。 |

巩固知识 | ||

九、板书设计

第一节 营造地表形态的力量

一、内力作用

1.内力作用的能量来源→地球的本身(放射性元素衰变产生的热能)

2.内力作用的表现形式→地壳运动、岩浆运动、变质作用

3.各种内力作用的速度→不均匀

4.分类(根据运动方向和性质)

5.水平运动和垂直运动的关系

二、外力作用

1.概念、的能量来源

2.表现形式

(1)风化作用

(2)侵蚀作用

(3)搬运作用

(4)沉积作用

三、岩石圈的物质循环

十、设计反思

教学目标清楚全面,教学思路清晰有主线。 目标制定和教学过程详细具体,重视学生的自悟与发现 。结合教材特点,学习活动设计具体充分。 新知识力求让学生主动探索,逐步获取。这点特别符合教学目标设计中的三个能力。但是本教学设计的重难点不够突出。

【组内评课】

陆唯梅老师:作为复习课,能够做到讲练结合,知识点少而精,课堂有深度。

胡方晓老师:第一次尝试复习课开课,如能在深度教学的基础上,在情境导入与课堂主线上有侧重会更好。