自2003年成为AFS常州地区国际文化交流首批项目学校以来,常州三中已走过15个春秋。作为项目老师,看到AFS对学生成长和学校发展的推动,我深感欣慰和骄傲。它让三中师生进一步了解世界,让学生有更多的选择和更好的发展,更成为学校进步的推手。如今AFS项目已经成为常州三中一个响亮的品牌,为学校的发展添上了浓重的一笔。

参加AFS项目的学生入住当地家庭感受最直接的异国文化,与当地学生共同学习,共同成长。他们学习语言和基本课程,积极参与各种教育活动体验其教育模式。离开父母的怀抱后,他们变得更加独立,更加坚强,并在跨文化交流的氛围中感受友情与亲情,温暖与和善,收获了破茧成蝶的成长。

他们还以“小大使”的身份为世界美好与和平献一份爱,添一份力。交流结束回国后,他们自愿成为AFS志愿者,积极参加各项活动。他们主动结识和帮助新来的AFS交流学生,成为他们的良师益友。在学校他们更加努力地学习,之后他们有的考上知名的大学,有的成为行业的领头人物,有的做继续国际交流工作传递友谊。AFS是他们永远的青春记忆和难忘情结。

AFS跨文化国际交流项目作为一种教育过程,培养学生对不同文化和习俗的适应能力,使学生丰富阅历,懂得珍惜,正确认识自我,提高独立解决问题的能力、社会综合交往能力。学生们说,“经历了难得的独立生活后我学到很多,我变得更包容……”;“交流生活虽然结束了,但交流所得在日常生活中还在潜移默化地延续……”;“我感慨交流时间的短暂,我庆幸当初的选择,我以后还会参加这样的交流活动……”;“交流带给我的太多太多,这种经历真的可以改变人的一生……”;“交流是我生命中最精彩最开心的时光……”。通过跨文化交流,学生们自身的文化和民族意识得到强化,他们更自信更宽容,更能客观地对待差异,这些为他们今后的人生规划和发展奠定了坚实的基础。AFS国际文化交流经历不但是学生们难忘的美好回忆,更是他们人生进步和成功的动力。

15年来,常州三中一直以入选人数居首、派出和接待国家居多而名声在外,每一个交流回来的学生都能说一口地道的外语,外国来华交流的学生与本校学生同行,成为校园亮丽的风景,常州三中也因此享有“小小联合国”之美誉。

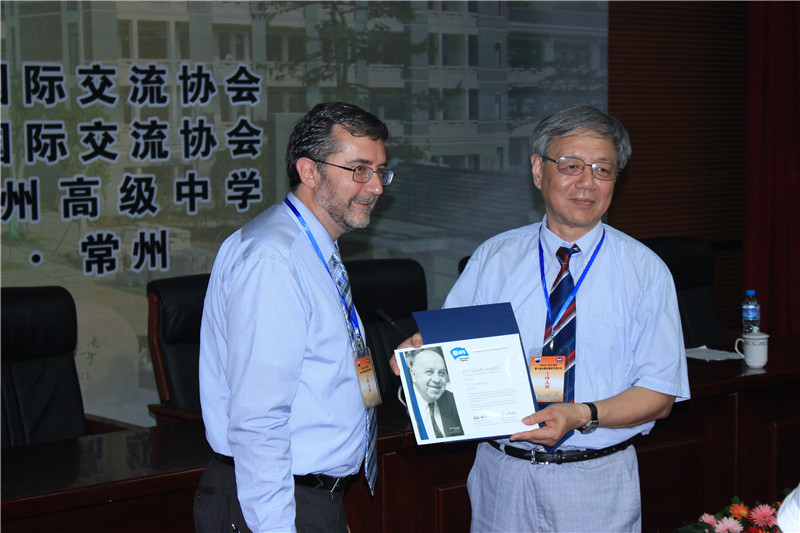

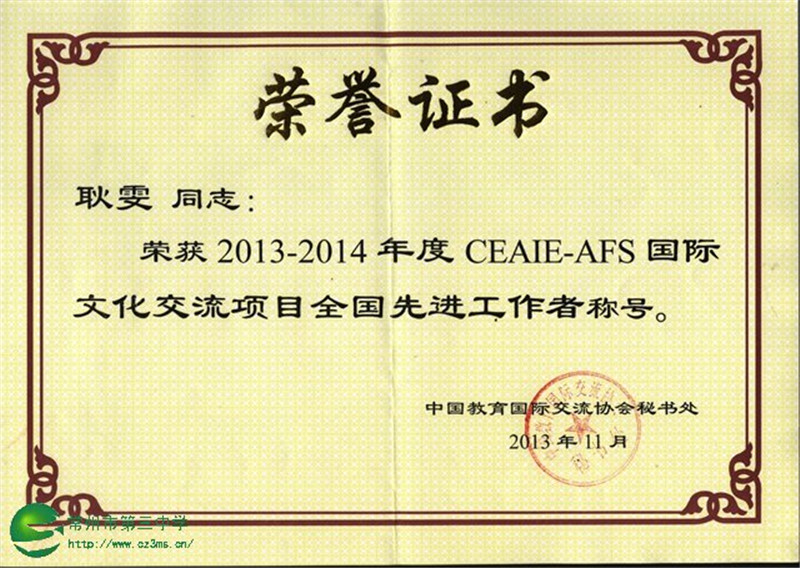

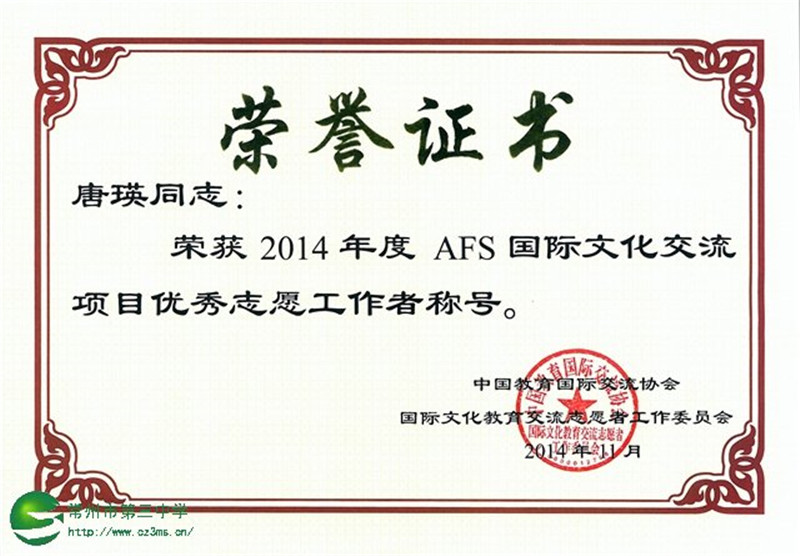

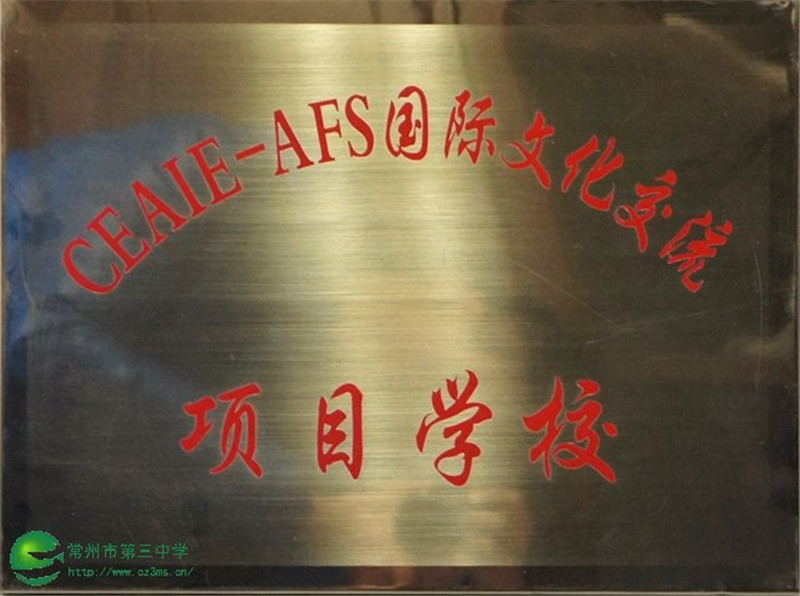

三中丰富多彩的文化课,花园般美丽的校园,教师们丰厚的文化内涵和耐心细致的教学态度,灵活多样的教学方法,轻松愉快和谐友善的气氛使来华学生倍感温馨,永远难忘,常州三中为常州市国际文化交流和中国教育国际交流积累了丰富的经验,作出了积极的贡献。三中也因此获选首批AFS国际文化交流金牌项目学校,徐建栋老师获得AFS志愿者全球最高奖项加纳蒂奖(Galati),我成为AFS全国优秀工作者,唐瑛老师、李杰老师获AFS优秀志愿者称号。三中的AFS国际交流项目已成为三中外语特色的新亮点并在国内外享有盛名。

AFS国际文化交流的丰硕成果,让学校更有信心地积极探索学生多元发展新路子,在此基础上学校还积极参与了YFU,AYP等国际交流项目,并率先在省内开始课程基地建设和小语种课程设置,开设了日语,韩语,德语,法语,意大利语,西班牙语等小语种选修课程,目前已形成规模。学校持续扩大对外交流与合作,探索中西课程融合,先后与美国,德国,意大利,荷兰,加拿大等国家合作办学和建立友好学校互访,开展系列互动游学活动,让学生获得更直观更真实生动的体验教育。

学校在国际文化交流与合作办学上的成果也带动了周边兄弟学校的国际文化交流和国际理解教育的开展,AFS项目,以开放的情怀构架起一座校际交流乃至世界交流的桥梁,让三中在办学道路上更开放,更自信,更自立,更多元化。更多的学生考上了中外知名大学,更多的学生在各类竞赛中获奖,更多的学生在校园活动中展示才艺。学校也获得江苏省教育国际合作交流先进学校和课程基地示范学校的殊荣,成为常州市国际交流的一面旗帜。

教科书不是学生的世界,世界才是学生的教科书。教育国际交流和国际理解教育不仅让三中师生放眼世界,也让世界了解三中,回首AFS工作的15个春秋,我自豪,我骄傲。AFS改变了学生,也造就了我无悔的一生!与十几个国家上百名师生的接触让我学会理解,甘愿包容,懂得沟通,善于交流,乐于奉献,宽厚豁达。我真心希望常州三中的国际文化交流和国际理解教育的道路越走越宽广!

常州三中AFS国际文化交流的几个小故事:

Catherine Bona(余雯婷)是常州市AFS项目的首批外国学生之一,也是三中接待的第一名外国学生。她来自美国。她是带着极大的好奇心和克服困难的勇气来到中国的。她的到来轰动一时,报纸和电视台都做了采访报道,市民们都知道三中来了个小老外。她用我和另一位老师的名字加在一起给自己取了个中文名。她喜欢尝试,但语言不通,习俗不同,第一次来到异国他乡的困难可想而知。但一年的交流生活下来,三中师生的友善,接待家庭的关爱,中西方的文化差异的新奇,圣诞节的快乐等等,所有的一切让她永生难忘。回国前告别时她当众的一声“中国妈妈”让我很意外很尴尬也很骄傲,十七八岁的大姑娘在异国他乡叫别人“妈妈”是要有足够的勇气和深厚的感情的。回国后她立志做一名中美交流的使者,让我倍感欣慰。

Linda(琳达)是来自意大利的交流学生,她通情达理温婉内秀,她对中国文化有着极大的渴求,她克服种种困难,坚持周末学习汉语和常州文化遗产乱针绣。这对于一个从未接触过东方文化的外国年轻学生来说自然是困难重重。她既要克服语言的障碍,又要克服专业上理解的困难,还要抱着极大的耐心一坐就是一下午,腰酸了,眼花了,手疼了,背僵了,她的勇气令人钦佩,她的坚强令人感动,她成为乱针绣大师孙燕云的弟子,得到真传更是令人骄傲称奇。她交流结束回国后仍念念不忘待她如己出的接待家庭和给予她温暖帮助的三中师生,不远万里带着她的妈妈回常州来看望他们。她积极传播中国文化,第二年她的妹妹也成为AFS的中国交流学生。现在她已经大学毕业,在美国读研,一直与中国老师和家人保持联系,时常问候学校的师生,时刻关注学校的发展。常州师生和接待家人早已是她终生难忘的良师益友,常州三中早已成为她人生中难忘的中国情结。

Lukas(刘登桂)是一个淘气的德国大男孩,他精力充沛充满好奇,认真细致同时还有点执拗固执。他积极参加学校的一切活动,课余时间还去找体育老师打球锻炼,与三中师生结下难忘的情谊。业余时间他几乎转遍了常州的大街小巷,他独自跑步一个小时去当时还在开发中的青枫公园看书,说那里安静。他尝试过许多例如“蚂蚁上树”、“鸡爪”、“猪脑”、“猪血”、“螺狮”等这些外国人从不触碰的食物。他常常和接待父母交流讨论,总是喜欢刨根问底的问“为什么”,直到他们无言以对。他带着女性朋友来家里,让接待父母尴尬无比。运动会上他飞奔着把第二名甩得老远,引起全场欢呼。一年的交流学习让他经历了很多,感受了很多,成长了很多。回国后他还是念念不忘常州的师生和家人。他坚持课余时间打工挣钱做路费,第二年突然出现在三中校园,令大家惊喜万分。2008年上海世博会,他积极申请做德国馆工作人员,向中国人介绍德国并抽空回常州探望。之后每隔一两年,他总是千方百计寻找机会漂洋过海回来看看他梦中的校园和亲人。受他的影响,他的中国弟弟第二年也参加了交流项目,去意大利交流学习并留学。几年后Lukas又像家人一般专程回来参加弟弟的婚礼。如今,年近30岁的他终于如愿以偿再次来到中国,进入清华大学攻读研究生。他是所有AFS交流学生中最执着追求梦想的人,也是中国情结最深沉最厚重的人。

Batta Dora(卞晨忻)来自匈牙利,是一个自觉自律到令人敬佩和心痛的女孩。因为语系的不同和国家开放程度有限,她是第一个来中国交流的匈牙利学生。她克服了难以想象的困难,用比别人多得多的时间和精力,早来晚走,刻苦学习汉语。她对中国文化有着浓厚的兴趣,她积极参各种活动,愿意体验尝试各种不同,她是所有来华交流学生中进步最快的外国学生。高考期间学校做考场,学生不上课,但是她还是早早来到学校,在大门外积极的近距离体验和感受中国高考气氛。春运期间,她和她的接待姐姐一起到常州火车站做志愿者,为过往回家的中国旅客服务,给他们送上热气腾腾的食物和开水。鲜亮的红马甲和小红帽下,她那甜甜的美丽的笑脸,登上了当天常州日报的醒目位置。她积极参与“外国人看常州”活动,专门写文章表达对常州的感情。当年她对中国的中医中药非常感兴趣,如今她已经从医学院毕业,成为匈牙利首都的一名医生。她依然严格自律,正在努力,即将成为一名全科医生。

唐博,常州三中赴芬兰交流的AFS中国学生,也是较早参加AFS文化交流回国的常州学生。从小在父母和爷爷奶奶的呵护下长大,从未离家的典型中国好学生的他,鼓起了极大的勇气接受了独立在外生活一年的挑战。当年内敛羞涩的大男孩如今已是而立之年。每当想起当年的交流生活,他依然觉得那是人生中最勇敢的一次尝试。第一次离家,第一次远行,第一次学习另外一种外语,第一次和完全不同习俗不同文化不同语言的人们一起学习生活,第一次兴奋的体会到努力可以让自己做到曾经许多看似不可能做到的事。懵懂变成熟,羞涩变自信,迷茫变清醒。交流结束回来后的他有着清醒的自我规划,大学毕业后毅然放弃了待遇优厚的工作和美丽宜居的家乡生活,独自来到北京AFS全国办,成为奋斗在国际交流前沿的工作人员,继续为中国教育国际交流做贡献。还有丁可,吴琼,王子忆,曹谨,王琦,等等,他们的故事道不尽说不完,他们是所有中国交流学生的榜样,也是我们常州和我们学校的骄傲,更是教育国际交流的成功典范!(文:耿雯)

账号登录

账号登录