从三中学校门口右转,走个一百多米,就可以看见一栋已经建成了快四十年的住宅楼。上下班路上,或走在学校的长廊上,抑或是站在操场上,甚至是透过办公室的窗户,我每天都能看到这栋老楼。老楼虽然很老,可我万没有想到它竟已这么大岁数了。这么多年,它就一直站在那儿,一言不发地凝视着面前这所学校,听朗朗书声、看莘莘学子。它就是一位见证者——龙城辅华学堂的岁月变迁,现在看来,它知道的最多也最清楚。

校工会的陈荣中和李文伟两位主席告诉我,这栋楼是当年我们学校出资为教师建造的宿舍楼,现在一些退休老教师还居住着,其中有一位就是今天我们拜访的——江苏省劳模、江苏省特级教师崔壬生。

初见崔老师,精神矍铄,头发不多也白的差不多了,眼镜后的目光很温和。他为我们开门后就招呼我们往里屋去坐。一张靠墙的方桌,桌椅共四张,他待我们坐下后才坐在最里面的那张椅子上,右胳膊肘微微地搭在桌子上。有一束阳光从阳台斜斜地照射进来洒在桌面上,此时我是一位倾听者和记录者,见证三位前辈畅叙幽情。

现年76岁的崔老师是苏州人,即使在常州定居多年,仍能很清晰地听出他的苏州口音。他也笑着说“到了苏州,有人说我有常州口音;待在常州,又有人说我有苏州口音”。1964年从江苏师范学院(现为苏州大学)毕业后,他就分配到了三中,当时才21岁。直到2002年退休(后又留用一年),他在三中教师的岗位上坚守了四十个春秋。崔老师用言行践行着教育理想,我用钦佩的眼神看着他,而他只是语气平和、微微点头。

这是常州市最大的大礼堂

从过来人的口中了解过去,总会心生遗憾,恨不能时光倒转前去游历一番。崔老师说,三中当时分设初中、高中共六个年级,有三十多个班级,曾经初三有六个班级都是他一个人任教。

我来三中时间不长,今有幸得知在实验楼与跑道之间的地方原来还有着一座大礼堂。崔老师说,在当时,这是常州市最大的大礼堂,共有两层楼。一楼是礼堂的会场,二楼则比较拥挤,最南面隔成一个一个小房间,是住校男教师宿舍;中间是物理实验室和仪器室,摆放了各式的实验仪器;最北面留下了打乒乓的活动场地。我幻想着这样一座大礼堂的存在,想象着其中的陈设,感慨如果现在还留存着该多好!

我只会上课,不会演讲

交谈中,校工会两位主席都先后问了崔老师一个同样的问题:能否说说看,在您的教育生涯中,让自己最为印象深刻的教育故事是什么?崔老师停顿了一两秒,然后微笑着挥挥手说:“没什么教育故事,就这样平平淡淡的。”

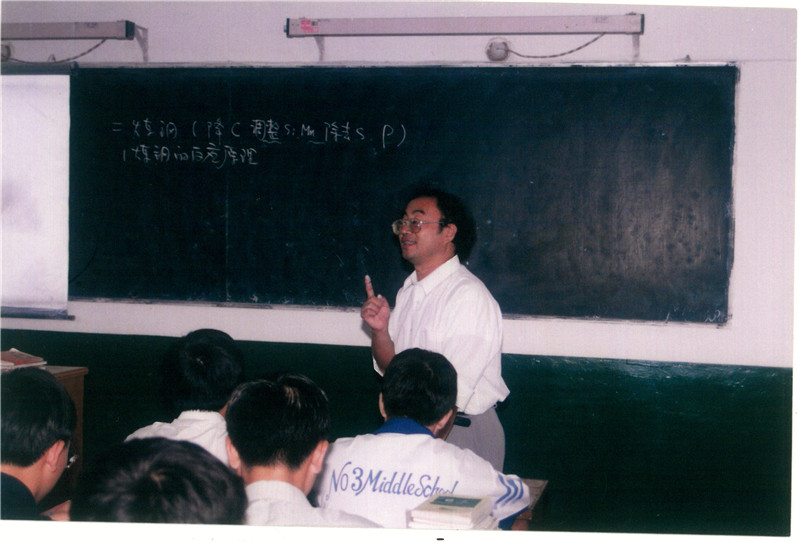

崔老师1965年做班主任。到了文革期间,学校要带领学生“学工学农学军”,他们就去了茅山挖了几个月的煤;军事化制度管理下,他还做了个连长,参与了防空演练,甚至还花了十天左右的时间围绕着西太湖一圈进行拉练。66届、67届、68届毕业生们大多都去农村插队了,他则一直待在学校教书。在同事和学生的眼中,教研组长一直做到退休的崔老师是一位风趣幽默、温和耐心、学术专业、低调实干的化学老师。工作那会儿,他的笔记本或者是类似课课练的书上总是密密麻麻地写满字,平时在办公室就是备课做练习。所以他的课堂才会令听者如痴如醉,一堂课下来几乎没有隔顿,教学环节相当连贯,常会让人觉得才上课就已经下课了。

崔老师很谦虚,面对称赞,他仍是微笑着摆摆手说,他只会上课,不会演讲。曾经学校搞活动,主持人邀请他上去说上几句,他赶忙推辞,笑称自己连话筒都不会用。如果遇到一些媒体的采访,更是婉言谢绝。

临行前,我特地问了崔老师一个问题,您这间屋子面积多少?他说,近五十二平。我环顾了一下四周,或许空间太小的缘故,房间里摆满了东西。似乎很难承载生活的琐碎,但我却希望它能安顿好一份早已积淀而饱满纯粹的思想。(文:周强伟)

账号登录

账号登录