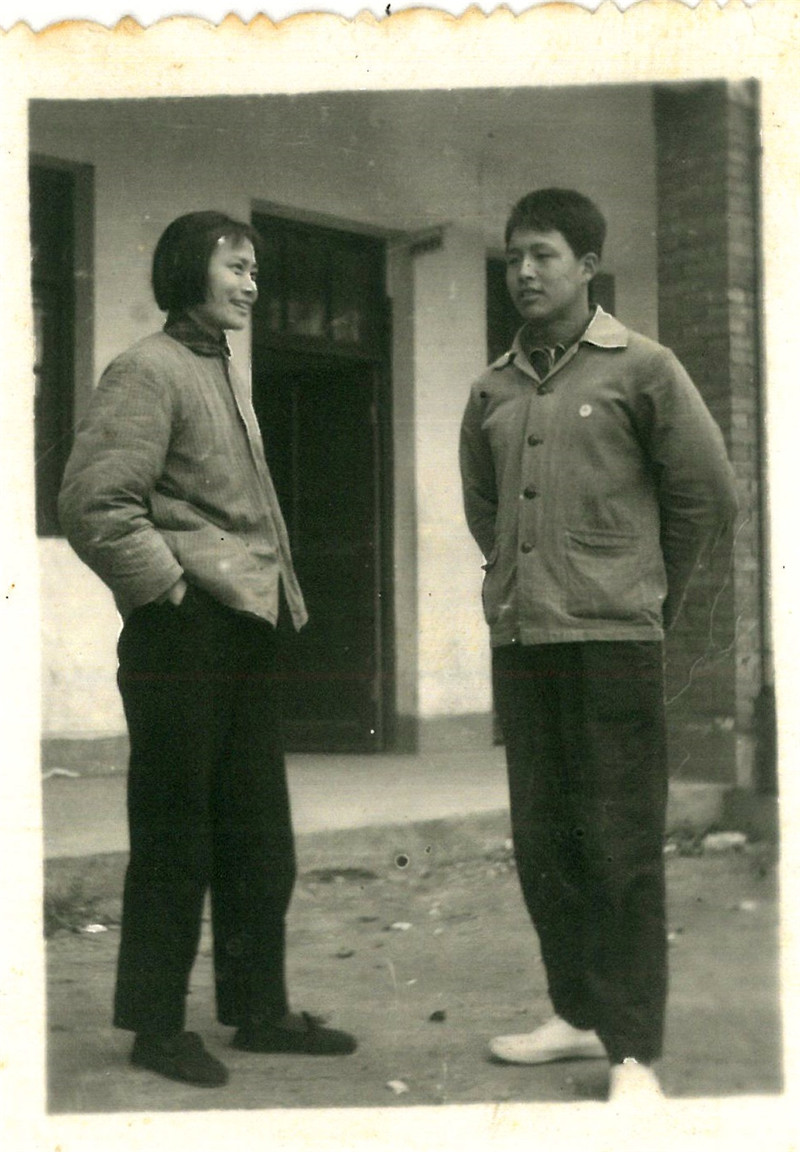

几天前闲来无事,在家翻阅老照片,偶然翻到了一组照片,其中有一张是我与学生郑新民的合影。照片上,阳光少年郑新民和年轻的我对着镜头,露出了灿烂的笑容,看桌这张老照片,我的思绪一下子回到了45年前。

那是1973年的秋学期,当时我担任高二(5)班班主任,这张照片是我与学生郑新民在教室门口的合影。

郑新民是常州三中建校以来第一个被国家录取的空军飞行员。当时招收飞行员的条件是很苛刻的:家庭成分要好,思想觉悟高;学习成绩好,平时表现优秀;身体条件要合格。在这几方面,郑新民同学都符合条件。首先他父母亲都是工人出身,是被提拔的干部,都是共产党员。他本人是共青团员,德智体全面发展,各科成绩都很优秀,与同学关系也很融洽,作为班干部他工作认真负责积极主动,在各项活动中表现都不错。在体检中,他的各项基础指标都合格。据说进行平衡性测试时做360度的旋转,好多人都被淘汰下来了,郑新民同学通过了测试。

我们留影作为纪念,照片上我们的神态都很轻松,面带笑容,也许有好多话要送给对方,但一时也不知从何说起,一种师生情谊油然而生。与学生相处的几年时间里,同学习,同劳动、同生活,建立起来的师生情,是那样的真诚,是那样的弥足珍贵,我只能用微笑来表达。

当时为响应国家号召,学生要接受工人教育,我们班师生被分配到当时的“常州低压电器厂”“常州东方红印染厂”“常州开关厂”“常州战斗化工厂”等单位去接受教育。学生分配过去后,老师也被分配到各厂关心学生劳动情况,安全问题就是老师最关心的。偏偏那时候有一个女生在低压电器厂劳动,被分配冲床,在冲螺丝的时候不小心碰到手上,郑新民获知后,第一时间组织其他同学一起把她送到“胜利医院”,就是现在的“口腔医院”,这位女生也因为治疗及时,没有发生重大问题,伤口很快就痊愈了。

除了去工厂劳动,学生还要接受贫下中农的再教育。学校每年会统一安排学生去农村劳动,一年两次,一次是夏收,一次是秋收。因为学生大多数是城里出生的,对农活一窍不通,所以主要让安排他们做些简单的劳动,如运输麦子和稻子,都是农民割下来后捆好的。记得有一次我们班被分配到常州市郊区三井公社的一个生产队去劳动。学生要收割稻子,翻地,施肥。力气大的就用簸箕担肥料到田地,郑新民同学总是抢着去干最重的活,其他同学就用双手把肥料掰开后撒到田里。一开始同学们都很疑惑:为什么要用手去撒肥料呢?其实,这肥料是地地道道的有机肥料,是农民在当年三、四月份在地里挖一个很大的坑,然后把河里的淤泥捞上来放进去,然后把蚕豆壳、毛笋壳、豌豆苗、莴笋叶子、菜叶子等放进去,腐烂、发酵,最后到下半年十一月份秋收的时候,就可以作为田里的基肥,因为是软的,所以双手就可以掰开来撒到田里。学工学农的确是一次再教育的过程,让学生了解到了工人老大哥的工作作风,严明的纪律性、高度的责任感。农民种田的基本过程、粮食的来之不易,使他们从思想上得到了一次很好的再教育。

岁月如歌,在老照片面前思绪万千,与学生们一起学习、生活、劳动的场景历历在目,如在眼前。郑新名同学回来探亲时也常到母校看望老师,在谈到自己艰辛的工作、严格的训练时,我感到部队是锻炼人、培养人的好地方。他们为保卫祖国贡献自己的青春年华,为祖国建设添砖加瓦,做一名对社会有意义的公民,这不正是作为老师的我最大的心愿吗?我是一名人民教师,我为有这样优秀的学生感到欣慰骄傲,为三中培养出这样优秀的栋梁之才感到骄傲。衷心祝愿母校越办越好,走在教育办学的前列,用智慧、责任托起明天的太阳!(文:许兰英)

账号登录

账号登录