出生于农村贫寒之家的我,从小就酷爱读书,学生时代就立志要当一名教师。1957年,我毕业于江苏省苏州农业学校,学的专业是“农作物”。当年我如愿以偿留校当了一名教师,但因为教学工作的需要,我教的政治。青年时代的我,只有一个信念:身为共产党员,坚决服从组织安排,所以我边学边教,这一教就是十五年。

上世纪八十年代初,我还在常州市第二中学教政治。一天,市教育局教研室的有关负责人找到我,说:国家要求恢复“生物”高考,而目前我市教师队伍只有你学过农业生物,局里要求你为“一市三县”的中学恢复农业生物课开个头。听了那位负责任人的话,我又喜又忧:喜的是我归队的机会来了,终于有用武之地了。忧的是自己离开苏州农业学校已经好多年了,所学的农业知识也大部分都忘掉了。为此,我认真备课三天,所讲的题目是棉花整枝。这一课我讲的45分钟,,运用辨证法和启发式,深入浅出地讲了植物是人类最好的朋友,植物的根、茎、叶、种子,棉花整枝的作用等知识。学生们听后受益匪浅,一市三县的两百余名教师现场观摩,听课老师一致喝彩,纷纷赞叹这是一堂很有价值的好课。市教育局的有关领导当即要求全市中学开设农业生物课。

后来,我调到了常州市第三中学,真正开始了自己生物教学的探索之路。生物教学面对的对象均是城里的学生,这些学生都是泡在甜水里长大的,均是“饭来张口,衣来伸手”的独生子女,他们对农作物一无所知。如何让城里的孩子了解农作物的特性和生长过程?我进行了很多的探索和研究,通过不断地教学实践,取得了卓越的成效。譬如:我在讲植物学的时候,理论联系实际,把植物的根、茎、叶、花、果实和种子的物体标本带进了课堂,让同学们眼见为实,加强直观教学。同时,我还把学生带出教室,走遍校园的每个角落,让学生识别每一株树的名称和特性,学生的兴趣被激发出来,当场向我提了各种问题,我一一为学生解答。这种互动式的教学方法受到了广大学生的青睐,学生的学习积极性大大提高。1989年,我荣获了全国中学生生物学知识竞赛指导奖(学生获植物学知识竞赛三等奖)。

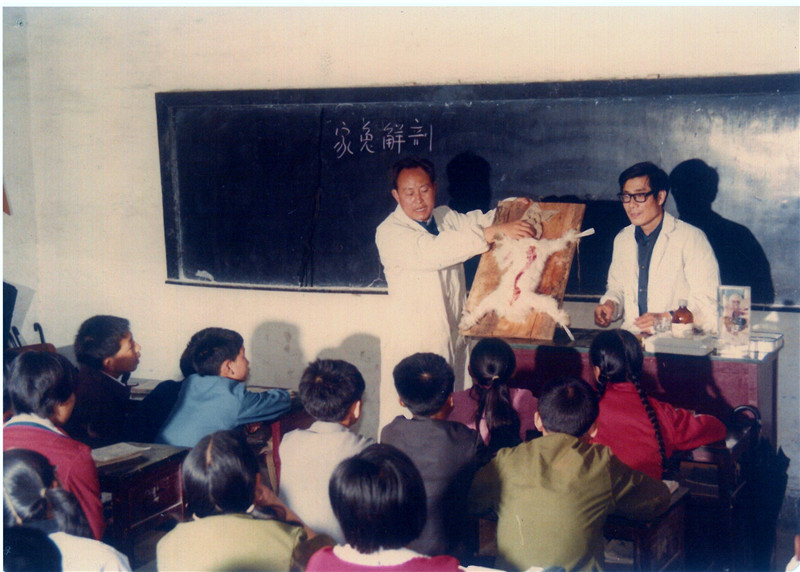

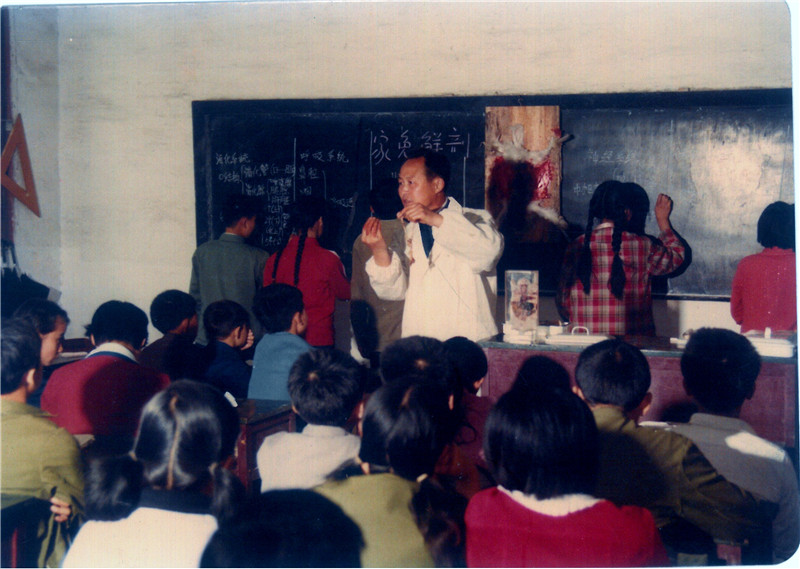

城里的学生对动物也是一知半解。所以,我上动物课的时候,理论联系实际,把兔子带进教室,现场实施解剖。通过现场解剖使同学们懂得了“麻雀虽小,五脏俱全”的道理。这样直观的教学方法深受学生欢迎。1988年,我的“鳖解剖标本”在常州市区中学生劳技、科技、书画摄影作品展览中被评为优秀作品。

我在讲生理卫生课时,结合人体示意图解,让学生懂得人体的运动系统、消化系统、泌尿系统、内分泌系统及神经系统等七个方面的知识,通过直观教学,帮助学生掌握人的生命活动规律和卫生保健知识,从而提高人的生命质量。

课堂是开启和展示学生智慧的核心场所,我在多年的生物教学中对不同班级、不同层次的学生采用不同的教学方法,启发学生在学习中充分发挥独立思考的能力。上课前,我会抛出一些问题,让同学们去思考、研究。课堂上,学生积极提问、质疑,不仅活跃了课堂教学的氛围,更促进了他们学习生物知识的热情。最让我欣慰的是,很多学生在踏上社会之后仍对我的课堂记忆犹新。

著名教育学家波斯纳曾指出,教师的成长是经验加反思。我认为这种反思,不是简单的反省,而是一种思考教育问题的方式,是审核、探索和解决教学过程中各个方面的问题,具有一定的研究性质。我对教学的这份执着很大一部分来自于我的母校——三中,面对学生我更愿意倾尽所能,教好学生,发展自己。面对我国目前还不够完善的教育体制和来自四面八方的压力,我作为一名教育战线上退伍二十余年的老兵,应该站在更高的层面上思考当前基础教育中的难点和热点问题,期盼教育能因爱而充满生命力,期盼市三中的师生在素质教育的征途上走得更好更远。(文:高家林)

账号登录

账号登录