专题2 化学反应与能量转化

第一单元 化学反应速率与反应限度

化学反应限度

【学习目标】

1、认识可逆反应的特征。

2、通过实验认识化学反应的限度。

3、知道化学平衡的含义及其特征,会判断可逆反应的平衡状态。

【学习过程】

活动一:认识可逆反应

1、观察表中数据,与不可逆反应比较,可逆反应有什么特点?

表1:反应2CO + O2 ![]() 2CO2

2CO2

n(CO)/mol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

n(O2)/mol | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 100 |

反应结束后CO物质的量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![]()

表2:2SO2+O2 2SO3

n(SO2)/mol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

n(O2)/mol | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 100 |

反应结束后SO2物质的量 | 1.2 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.04 |

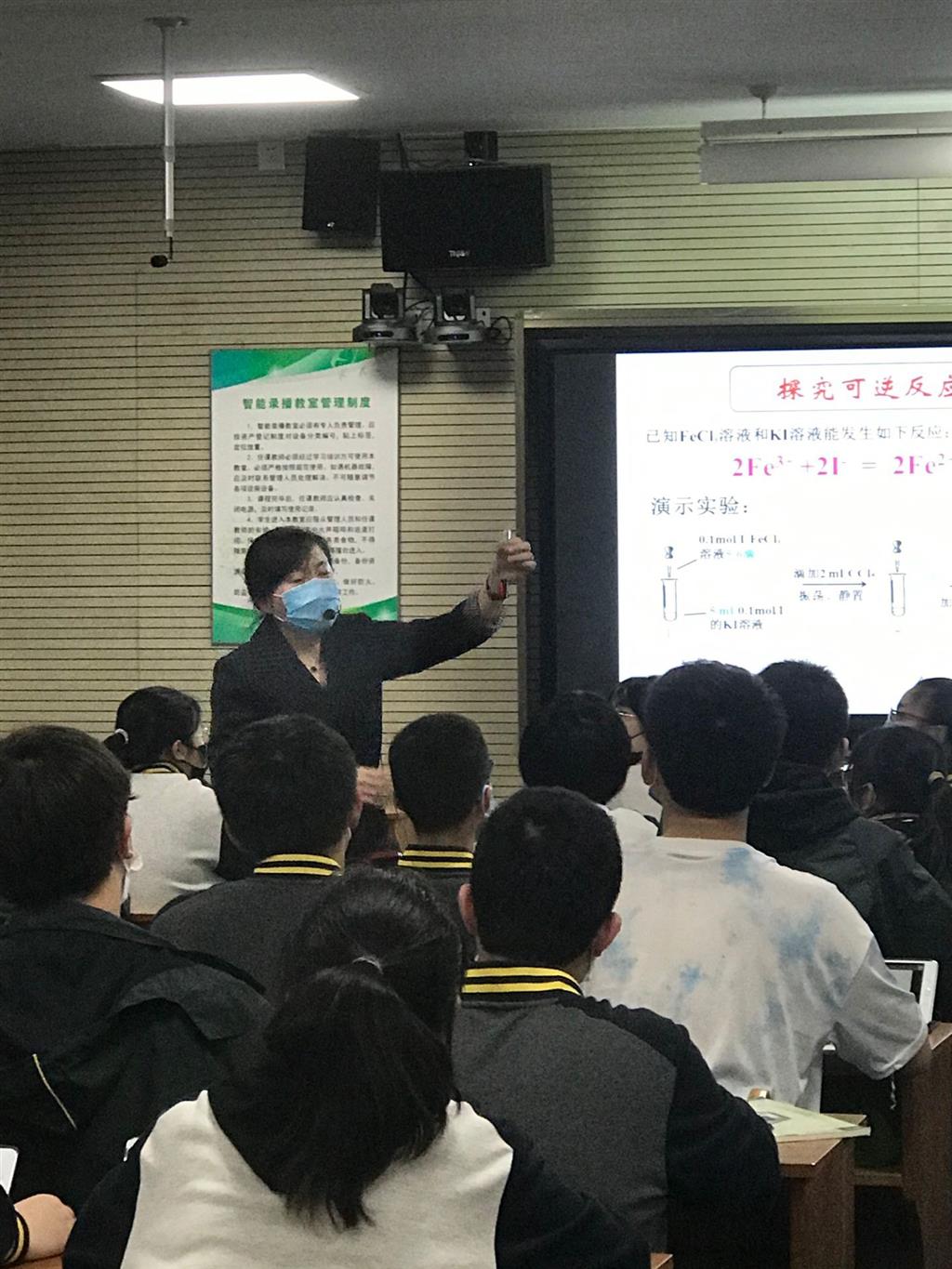

2、已知FeCl3溶液和KI溶液能发生如下反应:2Fe3+ +2I- =2Fe2+ +I2。观察实验现象,并记录。

实验步骤 | 实验现象 | 离子方程式 |

①在盛有5 mL0.1mol/L的KI溶液中滴加0.1mol/L FeCl3溶液5-6滴 | 2Fe3+ +2I- =2Fe2+ +I2 | |

②向①的溶液中滴加CCl4,振荡、静置 | ———— | |

③取②的上层溶液,滴加KSCN溶液 | ||

实验结论 | ||

![]() 3、交流讨论:

3、交流讨论:

某班同学以2SO2+O2 2SO3反应为例,分析为什么即使氧气过量,二氧化硫也不能全部转化成三氧化硫。他们在讨论过程中形成了以下三种观点:

观点 1 :只有部分二氧化硫与氧气发生反应。

观点 2 :二氧化硫全部转化成三氧化硫后,部分三氧化硫分解又生成二氧化硫。

观点 3 :二氧化硫与氧气反应生成三氧化硫的同时,三氧化硫分解生成二氧化硫和氧气。

针对上述三种观点,他们查阅资料获得了以下信息:

信息1:实验发现,一定条件下向一密闭容器中充入SO2与18O2,反应一段时间后,核素18O存在于SO2、O2、SO3中。

信息2:密闭容器中SO2与O2在一定条件下发生反应,反应过程中SO3的物质的量的变化趋势如图所示。

请结合相关信息资料对他们的观点进行分析论证。

活动二:印象反应限度

![]() 1、观察表中数据,对于一般的可逆反应,请你描述随着反应的进行,反应物浓度、生成物浓度的变化趋势。

1、观察表中数据,对于一般的可逆反应,请你描述随着反应的进行,反应物浓度、生成物浓度的变化趋势。

表3:500℃,1.01×105 Pa,在某密闭容器中发生反应2SO2+O2 2SO3。

时间(min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

c(SO2) | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

c(O2) | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

c(SO3) | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

2、交流讨论:

对于反应2SO2+O2 2SO3。

(1)反应刚开始时:反应物浓度 ,正反应速率 ,

生成物浓度为 ,逆反应速率为 。

(2)反应过程中:反应物浓度 ,正反应速率 ,

生成物浓度 ,逆反应速率 。

(3)一定时间后,各物质的浓度 ,正逆反应速率 。

活动三:建立平衡状态

1、对于一般的可逆反应,在坐标系中,画出反应物浓度和生成物浓度随时间变化的曲线图以及正逆反应速率随时间变化的曲线图。

2、判断平衡状态

例.某温度下体积固定的密闭容器中,发生可逆反应:3X(g)+Y(g) ![]() 2Z(g),该反应达化学平衡的标志是 ( )

2Z(g),该反应达化学平衡的标志是 ( )

A.X、Y、Z的物质的量浓度相等

B.容器内混合气体的总质量不随时间而变化

C.单位时间内生成3n molX,同时消耗n molY

D.X的生成速率与Z的生成速率相等

3、化学平衡有什么特征?为什么说化学平衡是动态平衡?

【课后反思】

本节课的课堂教学目标定位准确。通过实验探究、分析推理、交流讨论等多种学习活动,主动建构可逆反应、化学反应及其限度的知识,而学生的学习基于实验、证据、推理的思维方法,运用可逆反应、化学反应的限度的相关原理解决与之相关的实际问题。主要体现在以下几个方面:

(1)学习任务的设计清晰明了

对于本节课学习任务,对教材内容进行了总体思考和编排后,设计了以化学反应的限度学习活动单的形式,形成了“认识可逆反应”、“印象反应限度”、“建立化学平衡”三个清晰的、核心的、具有逻辑性的学习任务为课堂学习的结构,让学生对整节课的内容有了全面清晰的了解。

(2)强化驱动学习的问题或活动的设计

化学变化是有条件的,控制反应条件可以使反应朝着期望的方向进行。

针对每一个学习任务,设计一系列活动或问题为载体来驱动,通过问题的解决或活动的开展来实现学习目标的达成。

以“认识可逆反应”为例,该环节带领学生经历了“分析数据—观察实验—交流讨论—总结归纳”的学习过程,体现了由感性到理性、由定性到定量、由演绎到归纳的过程。应该说,对于不同认知水平的学生在整个学习过程中对问题有了不同的信息反馈,从课堂上学生的表情、课堂的学习氛围、学生的回答都可以看出,本节课的学习任务或问题都能引发学生产生积极参与、勇于认识和敢于探究的心理倾向,较大程度地激发了学生的学习积极性,大多数学生都能调动已有的知识和经验,全神贯注进入质疑探究的思维状态。

(3)注重能力和素养延伸的设计

本节课的设计,注重知识向能力的延伸。化学反应具有一定的规律,实验、建模是认知化学反应规律的重要方法。本课通过学生分析3组数据、实验的演示、对核心问题的讨论反馈等过程,既建构了学生坚实的学科知识,又巩固和提升了学生探究的能力和科学方法,培养了学生实事求是的科学态度,发展了思维质疑能力。

注重知识向素养的延伸。化学学科素养不是以现成的知识形式出现在教材中的,而是内隐于课程知识体系之中的,我们要从化学变化与平衡相统一的视角分析问题。本节课通过有效的学习策略,设计一系列的问题,潜移默化地渗透了“证据推理与模型认知”、“宏观辨识与微观探析”、“变化观念与平衡思想”、“科学探究与创新意识”、“科学态度与社会责任”等化学学科素养。