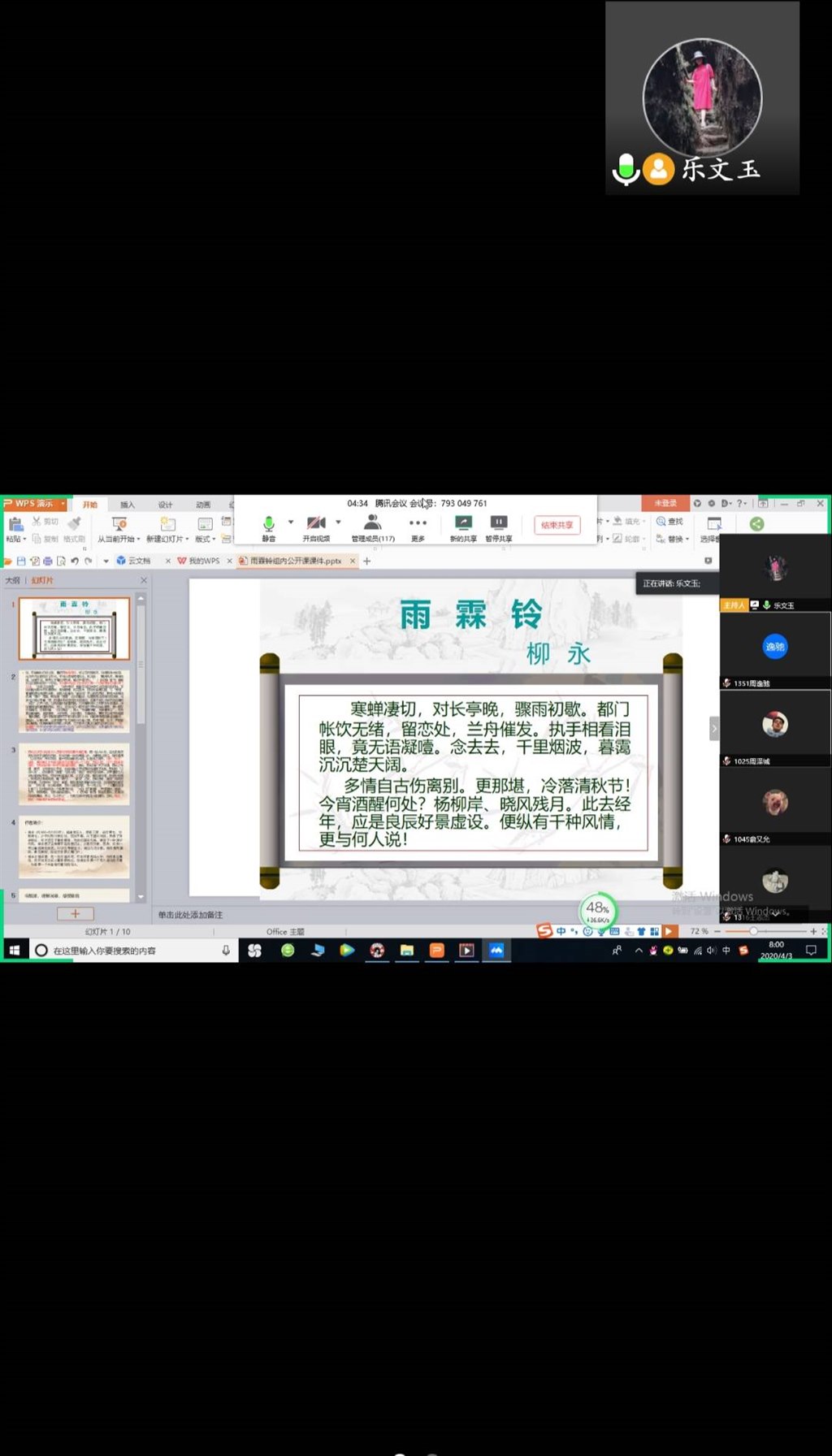

雨霖铃

【教学目标】

1.了解柳永及其词作风格;

2.以读带析,在朗读中体味《雨霖铃》的思想感情和凄清意境;

3.通过理解文句,分析意境,提高学生理解和鉴赏词的能力。

【教学重难点】

1.在朗读中品味这首词的意境;

2.通过理解文句,分析意境,提高学生理解和鉴赏词的能力。

【教学方法】

诵读法;探究法;点拨法。

【教具准备】PPT课件。

【课时安排】一课时

【教学过程】

一、新课导入:

清赵翼有诗:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”唐诗过后是宋词,好诗在唐代已被诗人们写尽了,于是宋人就另辟蹊径,使词这种文学形式趋于完善、臻于完美,达到了空前的繁荣,使宋词成为我国文化宝库中又一颗璀璨的明珠。

宋词的发展以及风格比较

1、在唐朝时已经出现,最初在民间流行。经过五代到两宋,词得到很大发展,成为宋代主要的文学形式。宋词以描写艳情为主。张炎说:“簸弄风月,陶写性情,词婉于诗。盖声出于莺吭燕舌间,稍近乎情可也。”(《词源》卷下)就是对这方面特征的一个总结。宋词是中国文学发展史上第一个抒写艳思恋情的专门文体,“诗言志词言情”、“词为艳科”都是宋词这种创作主流倾向的归纳。宋词的题材集中在伤春悲秋、离愁别绪、风花雪月、男欢女爱等方面,与“艳情”有着直接或间接的关系。被后人推尊为“豪放词”开山祖的苏轼,其绝大多数词仍属“艳科”范围。即使是“艳情”之外的题材,也要受到主流倾向的渗透,或多或少地沾带着“艳”的情味宋词创作的主流倾向,正属于被孔子屏弃的淫靡的“郑卫”之声一流,与风雅篇什背道而驰。它只有表层次上的享乐生活追求,决没有深层的意蕴供回味。所以,宋词人们一面沉湎于声色的快乐享受,另一面又自我掩饰,自我辩解,“自扫其迹”。后人“为尊者讳耻,为贤者讳过”,也为其曲意解释。贪图享受,人所难免,兴发情动,形诸歌咏。事后又觉得不合雅趣,有失颜面。这种矛盾普遍存在于歌词的创作之中。如能将艳情的表述含蓄化、朦胧化,似有兴寄,让接受者产生无限言外托喻之想。且将字面、句子、声韵皆加以锻炼,使其具有典丽高雅之风貌,岂不是两全其美?基于这样的立场,“去俗复雅”作为宋词创作的主要努力方向,从不自觉到自觉,从零星的努力到形成创作流派,从创作的实践到出现较完整。

苏轼应该可以说是文人抒情词传统的最终奠定者,而一些人认为,这也正是历史发展的下坡路的开始,宋词只是一味的寄情山水,或者歌以明志。陈师道用“以诗为词”评价苏词,道中苏词革新的本质。从整体上观照,词的“雅化”进程,某种意义上也是词逐渐向诗靠拢的一个过程,苏轼以前,这个过程是渐进的,至苏轼却是一种突飞猛进的演变。首先,苏轼词扩大了词境。苏轼之性情、襟怀、学问悉见之于诗,也同样融之于词苏轼词提高了词品。苏轼的“以诗入词”,把词家的“言情”与诗人的“言志”很好结合起来,文章道德与儿女私情并见乎词,在词中树堂堂之阵,立正正之旗。即使写闺情,品格也特高。传统区分宋词风格,有“婉约”、“豪放”之说,苏轼便是“豪放”词风的开创者。凡此种种“诗化”革新,都迅速地改变着词的内质,况周颐因此肯定说:“熙丰间,词学称极盛,苏长公提倡风雅,为一代山斗。”(《蕙风词话》卷二)刘熙载转换一个角度评价说:“太白《忆秦娥》,声情悲壮,晚唐、五代,惟趋婉丽,至东坡始能复古。”(《艺概》卷四)东坡的复古,正是词向诗的靠拢,突出“志之所之”,也是向唐诗的高远古雅复归。至此,词之“雅化”也取得了本质性的突破。

对于豪放派苏轼、辛弃疾两位典型代表人物,大家在上学期已经学过他们的代表作,也了解了豪放派的风格特点,所以就不多做介绍。今天,我们学习的是婉约派的代表词人柳永所创作的作品《雨霖铃》,来感受一下婉约词派的不同风格。

二、作者简介:

柳永 (约980--约1053年),福建崇安人,原名三变,排行第七,世称柳七。少年时到汴京应试,狂放不羁,由于擅长词曲,熟悉了许多歌妓,经常流连于秦楼楚馆,为她们填词作曲,表现了一种浪子作风。柳永因了这举第不进倍受打击,之后在汴京、苏州、杭州一带过着流浪的生活。54岁方考取进士,做过几任小官。晚年客死襄阳,家无余财,群妓合金葬之南门外 。

柳永才情卓著,但一生仕途坎坷,在北宋著名词人中,他的官位最低,但在词史上却占有重要地位。他是北宋第一个专力写词的作者,也是第一个大量写作慢词的词人。

他的词在当时便为人传唱,据说“凡有井水处,即能歌柳词”。柳永在与歌妓一起生活中得到了感情上的慰藉,同时他深深了解歌伎们的生活,同情她们的不幸遭遇。所以他的作品,很多是反映同她们在一起的悲欢离合,感情真挚。《雨霖铃》便是其中的一首。

三、鉴赏分析:诵读词篇,感知课文。(朗读时请注意字音、停顿、情感)

1、听名家朗诵,自读,齐声朗读,并用通俗的语言翻译这首词。

欣赏了刚刚的朗读后,请同学们告诉我,这首词所写的主题是什么?抒发的是怎样的感情?从哪看出来的?

明确:主题——离别(送别)

词人因仕途失意,心情压抑,打算离开京城,外出散心,这首词就是柳永与友人分别时所作。

“多情自古伤离别”

“留恋处,兰舟催发”

“念去去,千里烟波”

词意理解:秋后的知了叫得是那样地凄凉悲切,面对着长亭,正是傍晚时候,一阵急雨刚刚停歇。在汴京城门外饯行的帐蓬里喝着酒,没有好心绪,正在依依不舍的时候,船夫已催着出发。握着手互相凝望,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这冷落凄凉的秋天,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有在杨柳岸边,对着凄冷的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。纵然我有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?

自古以来,人生无常,聚散不定,离别就成为文学作品中不朽的主题,我们还学过哪些写离别的诗词?与之相比,柳永的这句“多情自古伤离别”有何独特之处呢?

明确:首先点明“离愁别绪”之情自古皆有,我也不例外,引起共鸣。又联系古人素有的伤春悲秋之情,以“冷落清秋节”渲染悲凉的气氛,更烘托出人物因秋日离别的痛苦之情,双重痛苦,情何以堪。这就是柳永词在写作手法上的一大特点:善于使用“点染”手法。

3、清代文学批评家刘熙载指出,柳永的词善于运用“点染”的手法。所谓“点”,指的是点明情感的内涵;所谓“染”,指的是用景物来渲染烘托所点明的情感。刚刚我们已找到许多点明情感的词句,这些句子帮助我们准确的把握词人的情感,下面我们一起来找找“染”的句子,并选择其中你喜欢的句子,展开充分的联想想象,描绘景物,体悟情感。

①都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。(板书:无绪:饱含别离的苦涩;催发:浸透留恋的深情。)

关键词:写实笔法 矛盾之处 情感

赏析——词人以写实笔法刻画了典型环境与典型心理:一边是留恋情浓,一边是兰舟催发,这样的矛盾冲突何其尖锐!无绪:饱含别离的苦涩;催发:浸透留恋的深情。

“都门帐饮”,是指在京都的城门外设帐置酒送别。从这句看,这首词很可能是作者离开汴京南去,跟恋人话别时所写。依恋不舍却又不得不分离,因而也没有了心绪;可这时候,兰舟无情,正在催人出发。

②念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。(板书 :烟波暮霭楚天—迷蒙辽阔,反衬孤寂)

关键词:意象 特点 表现手法 情感

赏析——“念去去”道出了凝噎在喉的内心独白。采用了借景抒情,以 虚景写实情的手法。借用想象之景,浩渺的烟波,沉重的暮霭,望不到边际的楚天,营造了一种迷蒙辽阔的意境。含蓄深沉地表现了词人分别后抑郁难舍、孤独寂寞的感情。

这三句以景写情,寓情于景。一个“念”字领起,说明下面所写的景象只是一种虚写,而不是眼前的实景。但虚中见实,由推想的情景中更能表现出一对离人此刻的思绪和心境。重复“去”字,表明行程很远。“念”字的主语是谁?词里没有交代。从感情来看,应该包括行者和送行者两个方面。分别以后,前去便是楚天辽阔,烟波无际,行人就要消失在烟笼雾罩、广漠空旷的尽处了。

课堂活动:此处一别,此人以后的生活如同在黑暗中前行,前途不定,空有壮阔的楚天却不知走向何方。当词人感到无尽渺茫、无限伤悲的时候,请用一句古诗来劝慰他。

参考:“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”“海内存知己,天涯若比邻”“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”“人有悲欢离合……千里共婵娟”“天涯何处无芳草,何必只在青楼找”

?多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节。(主题:伤离别 词眼)

关键词:主题 景情关系 (一切景语皆情语)

赏析:这三句,由个人的离别之苦而推及于一般离人的思想感情,俯仰古今,在难言的凄哀中去深沉地思索人们普遍的感情体验。可是跟苏轼在著名的中秋词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的超旷态度不同,词人越是把个人悲苦的离情放到历史发展的广阔时空中来咀嚼,就越加陷入深沉的感伤之中,并让读者越发感受到那沉重感情的分量。“冷落清秋节”,照应到上头三句,使得情景交融,增强了艺术感染力。

④今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。(酒-愁苦,柳-寂寥,风-清冷,月-破碎——虚写,烘托孤寂惆怅的心境)

关键词:意象 象征含义 表现手法 情感

赏析——想象画面:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂梢头。

有人盛赞“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”是千古名句,你同意吗?为什么?

此句最妙就在于词人能寓情于景,借景抒情 。词人把古代意象中最能触动离愁的四件事物:酒、杨柳、晓风、月影集中渲染成一幅凄清孤寂的画面,用酒的愁苦、柳的寂寥、晓风的清冷、残月的破碎来烘托离人形只影单、孤寂惆怅的心境。词人以风之凉,月之残透露离情别绪,抒情含蓄,的确应为千古名句。

这两句被称为“古今俊语”。“酒醒”二字和上片“都门帐饮无绪”遥相呼应,使人将酒醒后的情景同前面送别时的情景自然地联系起来。妙在词人不写情而写景,寓情于景中。他不直接说自己酒醒之后如何寂寞孤凄,只是拈出在飘流的孤舟中所见所感的三种物象:岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月,心中那种凄哀悲苦的感情便充分地表现出来了。

4、当然,这首词成功之处,也不仅仅是对“点染”手法的使用,你还能说出其他词句的妙处吗?

①寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。(板书:寒蝉-悲凉,长亭-离别,骤雨-凄冷,烘托浓重的凄凉气氛,奠定全词伤感的基调)

关键词:意象 特点 作用

赏析——A寒蝉:秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了。因此,寒蝉就成了悲凉的代名词。B长亭:休息和告别之所 C骤雨:凄冷(身心)

在深秋时节的一个黄昏,阵雨刚停,一对恋人到长亭告别。这里不仅交代了时间、地点,而且就所闻所见烘托出一种浓重的凄凉气氛。耳边是秋蝉凄切的鸣叫,眼前是令人黯然伤神的暮雨黄昏。这里所写的景象中已暗含了词人的感情,而又同时为下片“冷落清秋节”的概括埋下伏笔。“骤雨初歇”四个字意味着马上就要起行,自然地引出下面对临别时矛盾复杂心情的描写:“都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发。”

②执手相看泪眼,竟无语凝噎。(板书:执手相看,无语凝噎——白描,柔情蜜意)

关键词:表现手法 表现情感 (别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声)

赏析——既然欲饮无绪,欲留不能,这时,纵有千言万语也说不出口,只有泪眼相对,执手告别罢了,满腹哀伤情,尽在不言中。这是柔情蜜意的流露,是情感集中的表现。

这两句通过白描的手法,让我们看到了哀婉缠绵、无比依恋、难舍难分的离别场景。临别之际,一对恋人该有千言万语要倾诉、叮嘱,可是手拉着手,泪眼朦胧,你看着我,我看着你,却连一句话也说不出来。无言胜过有言,正因为气结声阻,就更能见出内心的悲伤。

课堂活动:此时无声胜有声,说是“无语”,其实有千言万语。柳永和恋人“相顾无言,惟有泪千行”,悲痛得说不出话来。你能试着代他说两句吗?请展开想象替永哥说出心里话,和大家分享。

参考:“执子之手,与子偕老”“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”“娘子,我这一去不知何年何月才能得还再见到娘子,望你我各自保重!”

?此去经年,应是良辰好景虚设。(虚写)

关键词:表现手法

赏析:这两句更推开去,愈想愈远,愈远愈悲。和心爱的人长期分离,再好的时光,再美的景色,也没有心思去欣赏领受了。(失去你,再美的风景也是暗淡无光)

④便纵有千种风情,更与何人说!

关键词:收束全词 情感

赏析 :这两句照应到上片“执手相看”两句,离别时是千言万语说不出,离别后是千种风无处说,这就在眼前与将来、现实与推想的对比中,把真挚深沉的情爱和凄苦难言的相思,表现得更加充分,在感情发展的高潮中收束全词。

结束

经过我们细致的品味和分析,我们感受到了柳永二人那依依不舍的离别之情,感受到了他们无言下的千言万语。最后,让我们6、再读文本:读出情感——伤离别的哀伤凄婉。

在《语文课程标准》里,中学语文对诗歌教学的要求是:能够阅读、鉴赏诗歌,培养学生鉴赏诗歌的能力。因此,在中学阶段能初步理解、鉴赏、评价古代诗歌就成为高中生必修的内容。疫情期间,如何有效进行诗歌的线上教学,如何激发学生学习诗歌的兴趣,如何提高教学效果,都是这节课需思考和解决的问题。

乐文玉老师从宋词的发展导入,让学生在了解宋词的发展史、宋词与唐诗的区别以及宋词风格特点的基础上,再进入婉约派代表此人柳永的作品《雨霖铃》的学习,这就使学生有了循序渐进的学习过程,对作品也有更全面而细致的了解。接着,乐老师带着同学们欣赏沙画朗诵,既有意趣又有意境,课后同学们也反映对这段朗诵印象深刻。通过朗诵,同学们渐渐进入了诗歌营造的离别氛围中,乐老师又抓住了这首词最典型的艺术手法——“点染”,带着同学们具体而细致地分析了整首词,虽然因上课方式的限制,同学们还是表现出发言的积极性,把自己的理解和感悟在网络上和大家一起分享。最后,在理解了柳永表达的感情基础上,同学们再次自读了整首词,相信这次朗读会有不同的收获。