《气压带风带对气候的影响》教学设计

一、课标分析

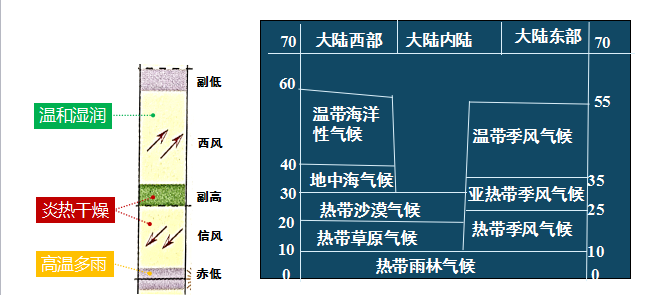

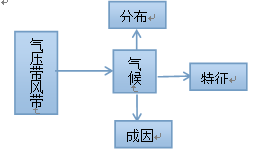

课程标准要求:说出气压带风带的分布、移动规律对气候的影响。通过对课标进行分析,要求学生重点理解气压带风带的分布和移动对气候的分布和特征的影响。因而通过回顾气压带风带的位置,引导学生思考在各气压带或风带控制下的气候特征,以此让学生理解气压带风带的分布和移动对气候的影响。本节课就是以热带雨林气候、温带海洋气候、地中海气候为例分析单一气压带或风带控制对气候分布和特征的影响,以热带草原气候和地中海气候为例分析气压带风带交替控制对气候分布和特征的影响。

二、学情分析

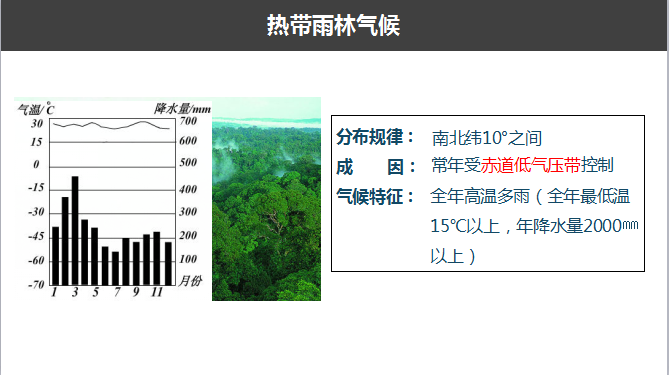

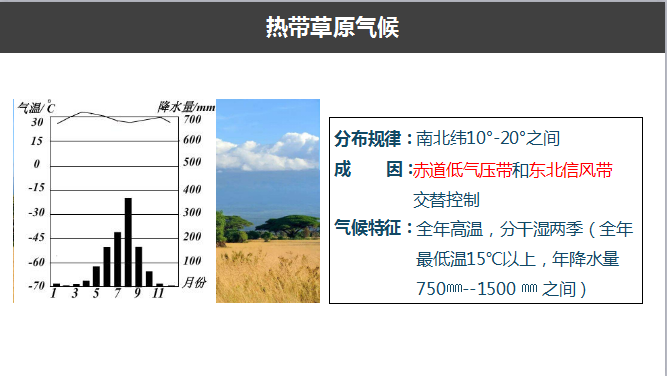

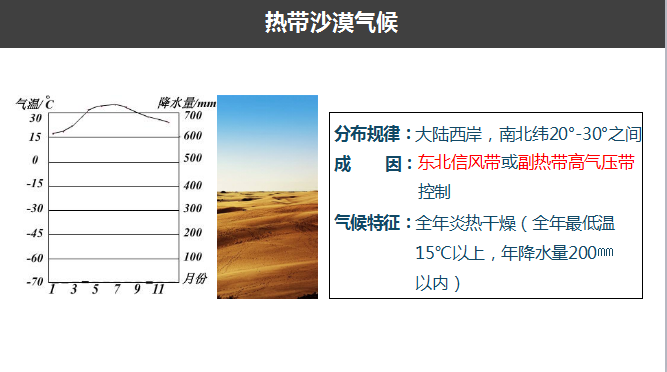

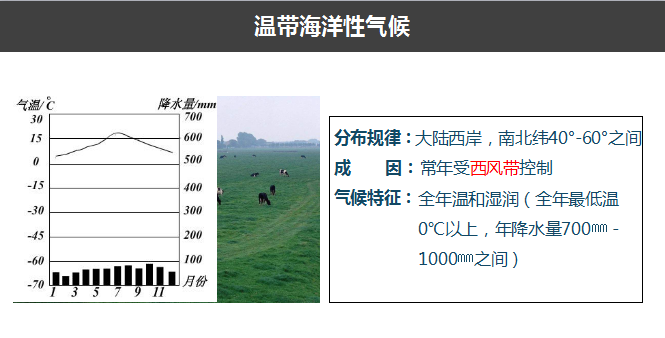

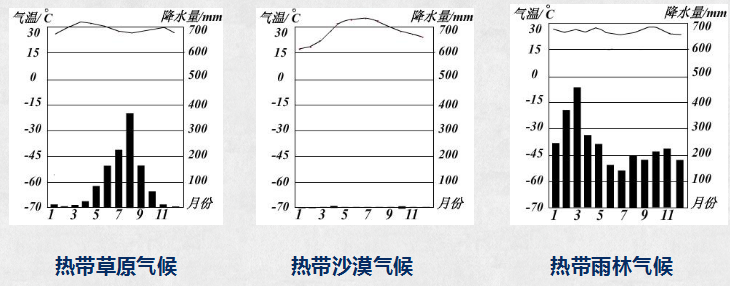

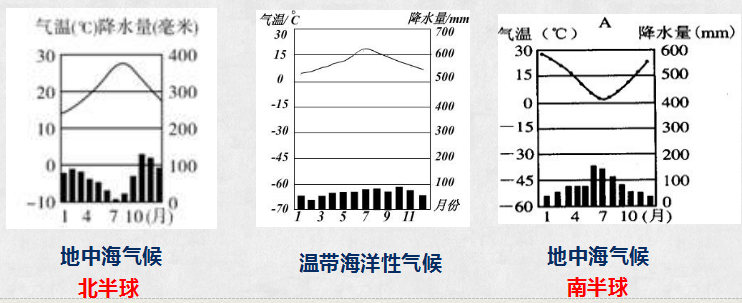

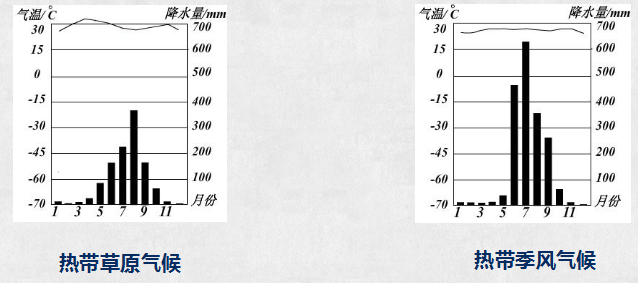

本节课是人教版教材必修一第二章第三节气压带风带对气候的影响。“气压带风带对气候的影响”是在讲授三圈环流、全球气压带风带分布规律的基础上,对知识进行联系实际的应用,选取重点气候类型热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候和温带海洋性气候进行气候分布和气候特征描述的细致讲解,使学生通过案例学习掌握分析气压带风带与气候关系的方法。

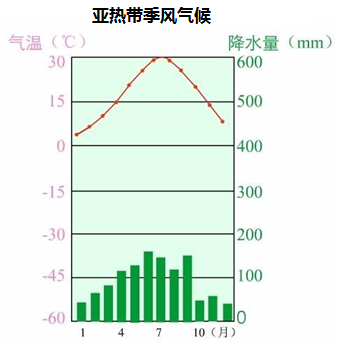

学生在学习气压带风带形成、分布和移动规律之后,学习气压带风带的分布和移动对气候产生影响的一节课,基于高中学生地理逻辑思维能力稍显不足,气压带风带分布与气候之间的联系很难建立。所以复习引入新课,帮助学生运用已有知识解决新问题,并需要提前锻炼学生通过读气温曲线降水柱状图,描述气候气温、降水特征的能力。

三、教学目标

通过图示法、综合归纳法、讨论法,帮助学生掌握气压带、风带的移动规律对气候的影响,能应用综合分析法分析不同气候类型气温和降水的特点、气候变化的原因,提高学生综合思维和区域认知能力。

四、教学重难点

教学重点:气压带、风带的移动规律对气候的影响。

教学难点:气候类型的成因。

五、教学方法

图示法、综合归纳法、讨论法

六、教学手段

多媒体技术、PPT课件

七、教学过程

教学环节 | 教学过程 | 学生活动 | 设计意图 | |

导入 | 展示意大利摄影师贝尔纳斯科尼涉足零下90℃的南极,捕捉了极寒环境里最动人心魄的美丽画面。 引导学生关注世界上纬度最高和纬度最低的地方

学生思考:没有大气环流,极地和赤道的温度会如何变化? 极地更冷,赤道更热。(大气环流使高低纬之间、海陆之间的热量和水分得到交换,是各地天气变化和气候形成的重要因素) | 观看南极自然景观图片,了解南极和赤道附近的气温和降水。

思考问题 | 先从实例入手,提出问题,引发学生思考,激发学生学习兴趣。

通过展示图片让学生观察,培养学生的观察能力;利用图片引出教学新内容,吸引学生注意力。 | |

天气与气候的区别 | 天气是指某一个地区距离地表较近的大气层在短时间内的具体状态。气候是大气物理特征的长期平均状态,具有稳定性,强调对气候的描述从气温和降水两个方面。 | 通过日常经验理解天气和气候 | 培养学生对日常事物的观察能力,激发他们的求知欲,提高其地理思维能力

| |

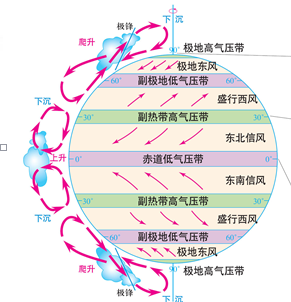

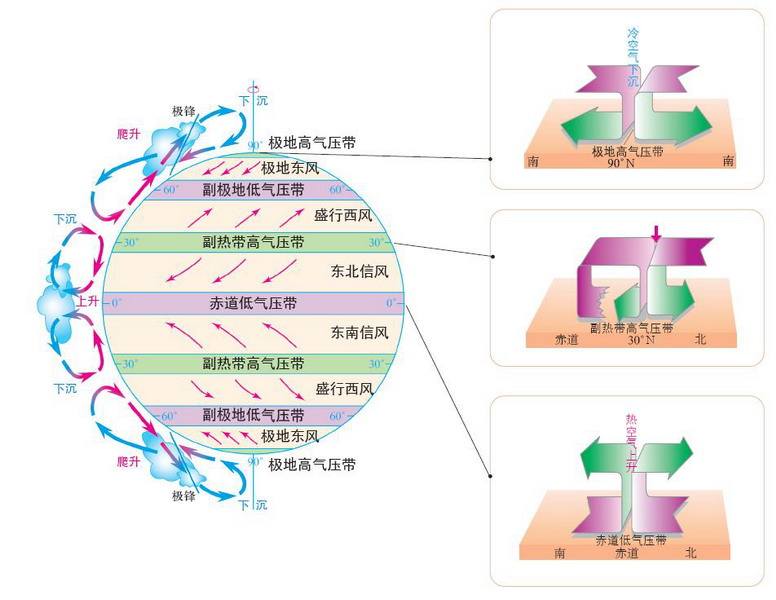

各种气压带风带控制下的气候特征 | 问题1:为什么南极洲的气候特征是酷寒、干燥,赤道附近气候的特征是高温、多雨?

回答:极地受极地高气压带控制→酷寒、干燥;赤道受赤道低气压带控制→高温、多雨、

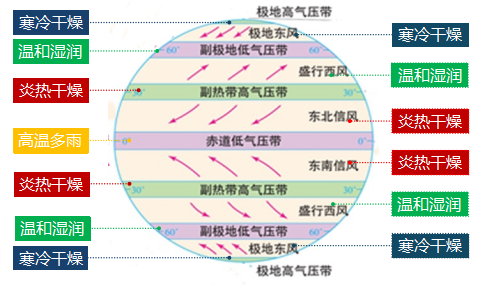

问题2:描述各种气压带、风带控制下的气候特征(四字总结)

引导学生得出上图答案 | 思考并描述各种气压带、风带控制下的气候特征 | 复习旧有知识,和学生一起回顾,以起到对新知识的铺垫作用。 利用形象直观的演示,帮助学生降低空间想象的难度。增加学生的感性认识。

| |

气候类型的形成 | 探究活动:分五组探究热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候的形成,并得出其分布规律、成因和气候特征。(先通过板书和提供的材料帮助学生确定各气候类型的位置、得出理想大陆的气候分布图)

第一组展示:

第二组展示:

第三组展示: 第四组展示:

第五组展示:

| 小组合作探究,阅读案例并得出气候分布规律、成因和气候特征

| 培养学生团队合作学习能力。 提高学生归纳总结的能力。对新知识记忆的加深,提高学生的求知探索能力。

| |

小结 | 单一气压带、风带影响下形成的气候类型

气压带和风带交替控制形成的气候类型

大气环流是影响气候形成的一个重要因素。一般而言,不同的气压带和风带控制下的地区,有不同的气候类型。 | 明确单一气压带、风带影响下和气压带和风带交替控制形成的气候类型 | 强调知识重点并且给学生综合归纳。

| |

课堂练习 | 根据气温和降水判断气候类型

| 根据气温和降水判断气候类型。

| 学以致用,通过对问题的回答树立学生的自信心。 | |

板书设计 |

| |||

八、教学反思

1.在深入分析气压带风带对气候降水特征的影响时,虽重视探究但不够干脆,学生可能很难在短时间内消化并理解各气候复杂的降水特征,留给学生更充足的知识内化的时间非常重要。

2.课堂上,学生进行小组活动讨论时,需要很好地控制讨论时间;设计问题要切合学生的实际,从学生的实际能力出发,并且一定要给学生充分的引导,否则学生的头绪会比较混乱,思维过于发散。

3.活动探究式的问题单一,没有层次性,并且提供材料也不足,学生在分析解决问题是面临很大的难题,只能从表面去总结规律,很难理解生层次的逻辑思考。

九、组内评课

陆唯梅:

这节课设计的知识点较多,既要联系前面气压带、风带的分布及移动规律的内容,又要与后面的季风环流对气候的影响内容形成对应。本节课在设计上比较完整,介绍了气候的类型、分布、特征、成因以及判断,这是优点同时也是缺点。没有就某一气候展开进行介绍,学生很难在案例中深入了解气候。建议展开对案例的分析,让学生在此过程中掌握分析气候的类型、分布、特征的能力,然后把课堂交给学生,让学生自主探究,会更好的提高教学效率完成教学目标。

吕秀玉:

本节课的教学设计,是在新课程理念下,尽量做到把课堂时间交给学生,让学生做到有意义的自主学习。教学过程是循序渐进的,由易到难,并且教学框架清晰明了。当然,本节课还存在许多需要改进的地方,课堂上,学生进行小组活动讨论时,需要很好地控制讨论时间,个人在课堂上的小结和归纳还是太多,应该点到重点即可,剩下的由学生自己来归纳小结,从学生的实际能力出发,给学生充分的引导。这样既提高了课堂的教学效率,又节省了课堂时间。

何飞:

本节课基本完成了教学内容,从课堂情况来看学生能够通过分析较好地掌握本节新课的知识,教学效果较好,达到了预期的效果。但本节课在问题的设计上存在一些需要改进的地方,在一个班中学生各方面能力有很大的差异,教师可以将问题进行梯度划分,让学生了解从哪个方面去思考。在教学过程中,应遵循由浅入深,由易到难,循序渐进的原则。在讨论问题时,可以设计多个层次的问题,让不同层次的小组去讨论分析,得出结论。这样分层学习,不仅能节省时间,也激发每位同学的兴趣。