气压带和风带对气候的影响教学设计

设计思想:

本节内容是必修Ⅰ第二单元“大气环境”中的一个重要内容,是大气在自然环境的形成与发展中的一个重要环节。教材把理论系统提升到了现实设计层面,以人类在生产生活环境中的所感所悟来应验学生的认知规律。因而在教学时突出理论与现实紧密结合的教学思想。在教学中拟依据建构主义理论激发学生发现问题、进行自主探究、合作学习。

教学目标:

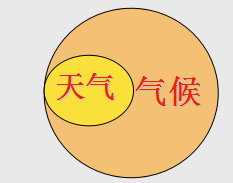

1、能辨析气候与天气的区别与联系。

2、在对气压带风带性质认识的基础上,了解不同性质气压带和风带控制下的气候特征。

3、能分析典型的气候特征。

教学重难点:

气压带、风带季节移动及交替控制对气候的影响。

课前准备:

电脑多媒体、自制教学课件、课前预习案等

教学过程:

1、复习:北半球冬夏季气压中心

时间 | 温度 | 气压 | 被切断的气压带 | 亚欧大陆上的气压中心 | 太平洋上的气压中心 |

7月 | 陆高海低 | 陆低海高 | 副热带高气压带 | 亚洲低压 | 夏威夷高压 |

1月 | 陆低海高 | 陆高海低 | 副极地低气压带 | 亚洲高压 | 阿留申低压 |

2、新课引入:什么是气候?气候与天气有什么区别和联系?学生讨论

教师总结:

气候的概念:气候是某一地区在多年内的大气平均状况或统计状态。气温和降水是气候特征的两个重要因素。

天气的概念:天气是某一地区在短时间内的大气平均状况或统计状态。

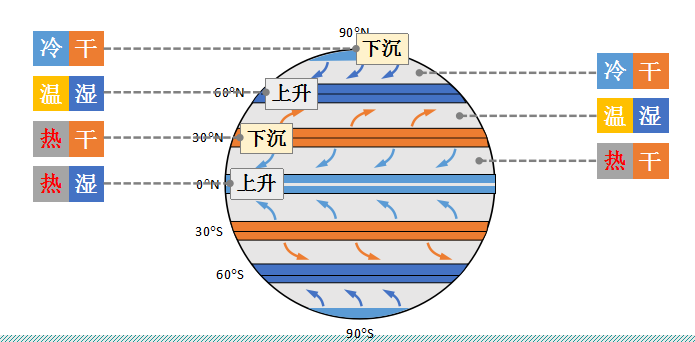

探究一:气压带风带影响气候的特征(气温,降水)

教师引导:从气压带,风带所处的纬度位置、大气运动方向,推断气压带,风带中气流性质(温度、湿度),进而分析气压带、风带分布对大气干燥程度、温度高低,降水多少。

学生总结:一般情况下,高气压带——气流下沉,干燥、降水少;低气压带——气流上升,湿润、降水多;西风——由低纬吹向高纬,温暖湿润多雨;东风,信风——由高纬吹向低纬,暖热干燥少雨;极地东风带——由高纬吹向低纬。酷冷干燥少雨。

(歌诀归纳:上升湿润下沉干,西风湿润下沉干)

承转:不同气压带风带的性质不同,那不同气压带风带所控制下的气候特征相同么?

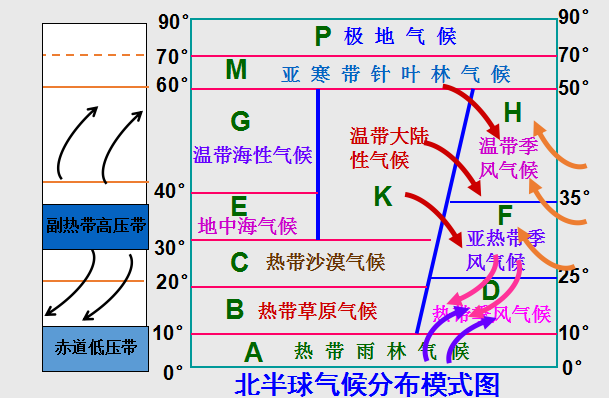

3、单一气压带或风带控制下的气候类型

探究二:学生阅读世界气候类型分布图及文字介绍,仔细观察并思考:

1、在南北纬10。之间,南北纬40。—60。大陆的西部,分别属于什么气候?气候特征如何?

2、根据气压带,风带的分布与气候的一般影响因素,分析以上两个地区气候特征形成原因?

教师总结:

强调:单一气压带/风带控制下,形成的气候是单一的,常年保持一种特征。

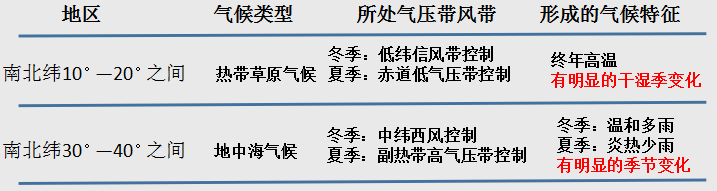

探究三:气压带和风带交替控制下的气候类型

多媒体演示太阳直射点和气压带风带位置移动动画(底图是大陆轮廓),要求学生仔细观察下列地区冬夏季节所处的气压带或风带,思考下列问题。

1、观察左图分析,南北纬10。—20。中西部、南北纬30。—40。大陆的西部,冬夏季节分别主要受什么气压带和风带控制和影响?

2、在此气压带和风带的控制和影响下,气候的特征是怎样?

教师点拨:学生合作学习,学生仔细观察以上两地冬夏季气压带和风带的交替控制和影响,小组内部讨论交流、回答问题,与世界气候分布图对比验证,总结填表。

教师最后总结:

学生完成活动,教师归纳总结。

课堂小结设计:气压带风带是气候形成的一个重要因素,但不是唯一的因素。一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素综合影响的结果。

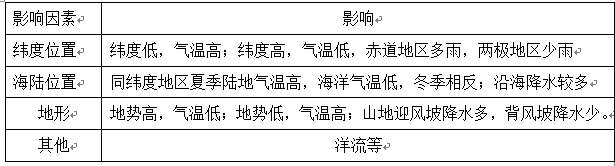

影响因素 | 影响 |

纬度位置 | 纬度低,气温高;纬度高,气温低,赤道地区多雨,两极地区少雨 |

海陆位置 | 同纬度地区夏季陆地气温高,海洋气温低,冬季相反;沿海降水较多 |

地形 | 地势高,气温低;地势低,气温高;山地迎风坡降水多,背风坡降水少。 |

其他 | 洋流等 |

教学反思:

个人认为这是一节较难讲好的课,其中涉及到的知识点较多,但经过仔细研读课标、做了充分的准备后教学效果还算可以。成功之处我感觉主要在知识点的讲解以及课堂的过渡上,配合教学语言的应用教学思路清晰,基本完成教学预定目标。不足之处也有很多,比如对学生的活动探究设计不足,学生活动时间较少,探究能力培养不足,另外在课堂的训练上没能发挥出学生的积极性,对学生的分层教学体现不足。

评课:

本节课设计紧密围绕气候的主干知识,通过比较、讨论、图示、归纳等教学方法,并结合教材,恰当运用教材内容,通过引导学生读图,讨论等多种形式自主学习,培养学生读图分析能力,语言表达能力。教学策略设计合理,教学思路清晰、完成教学目标。

不足之处:

1、气候特征中的气温特征在课堂中无法得到展开,虽然在个案赤道地区气候特征描述中学生能准确说出其气温特征,并能明白不同地区气温特征主要受所在热量带影响,但是在语言描述上无法深入,如温带气候特征如何描述,亚热带气候特征如何描述等。

2、在深入分析气压带风带对气候降水特征分析上,虽重视探究,循序渐进,但感觉不够干脆,较为啰嗦和重复。教学中应坚持三个不讲:即可讲可不讲的不讲、学生一看就懂的不讲、暂时看不懂但通过探究就能懂的不讲,把更多的空间留给学生课后去自主探究,获取知识,效果会更好,这一点,今后需要完善。