《植物生长素的发现》教学设计

一、教材分析:

《植物生长素的发现》是人民教育出版社《必修3》第三章第1节的内容。本节属于植物生命活动的调节——植物个体生命系统的调节。生物最基本的特征之一就是对环境具有应激性和适应性。生物体作为环境中的一员,生存是首要任务。环境是多变的,要生存就需要对外界环境的变化做出适应的反应,而外在反应的内在因素就是生物体本身具有的调节能力。这样生物体才能在自然选择中表现出“适者生存”。这同时也为后面由个体到生物圈的教学做好了铺垫。由此可见本章节内容在全书的地位。

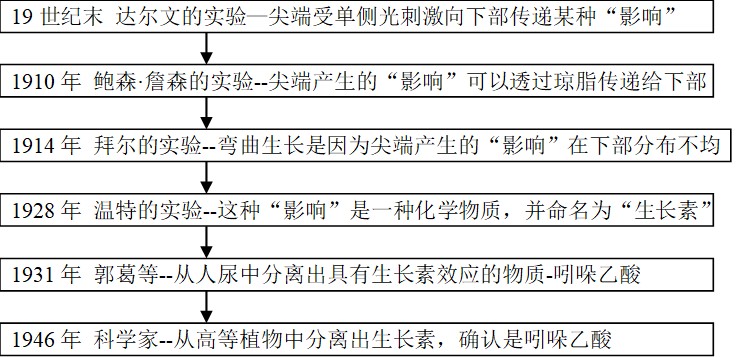

本节课的主要内容是“生长素的发现过程”和“生长素的产生、运输和分布”。课文首先介绍了达尔文,詹森等科学家探索的过程和科学知识形成的过程,然后阐述生长素的产生、运输和分布,让学生理解生长素发挥作用有关的许多植物生理现象的基础。学生通过体验生长素的发现过程,加深概念的理解,领悟科学研究的方法,升华情感态度价值观。

二、教学目标:

通过实验现象的解释分析,领悟科学研究的方法,培养学生思维的严谨性、创新性等思维品质,提高学生的科学素养。

三、教学重点:生长素的发现过程。以科学发现中折射出的科学研究的严谨与科学魅力为主线,激发学生的探究欲望,体会其中的科学方法是重点。

四、教学难点:如何引导学生思考弯曲部分的内部变化,以及生长素分布不均的原因。本节课文的技能训练,侧重训练的是实验设计和得出结论时逻辑上的严密性,这是学生的难点。

五、教学方法:探究、观察、分析、讨论等。

六、教学过程

环节一:导入新课

播放《幼苗向光性实验》视频,由一个人----一个词----一粒子导入新课。

格种子活动,学生观察实验;描述现象,提出问题。出示向日葵图片。(向光性)

其实,早在三国时期的曹植就注意到葵花的向光性。他在《求通亲亲表》中写道:“若葵藿之倾叶,太阳虽不为之回光,然终向之者,诚也。”)但向日葵究竟为何向日?却没有人用科学的方法来研究其中的奥秘。直到十九世纪末,达尔文最先通过设计实验来探究植物向光性的原因。带领学生沿着科学家的探究历程,亲身揭密植物向光性产生的根本原因。

出示学习目标:

1、植物向光性的原因是什么?

2、生长素是什么物质?

3、什么是植物激素?

4、生长素的运输?

环节二:探究直立生长—探究弯曲生长

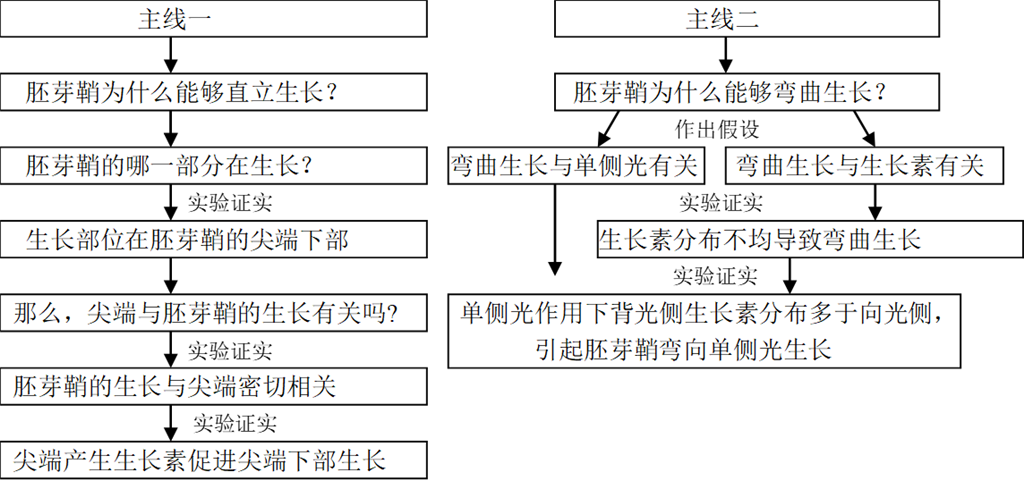

如果按照学生的认知逻辑设计教学,教师可以从中理出两条逻辑主线(如下图),主线一是植物为什么能够直立生长?主线二是植物为什么能够弯曲生长?沿着两条主线,师生共同探究、推理、得出结论。

如上图所示,师生首先共同探究胚芽鞘直立生长现象产生的原因,在学生对直立生长分析清楚之后再转到弯曲生长的探究。胚芽鞘直立生长的探究为后续弯曲生长的探究做了很好的铺垫,为学生的学习建立“脚手架”,符合学生的认知规律,课堂教学更加轻松和顺畅。

环节三:呼应科学史

教学设计以生长素的发现历史为线索,选取关键史实进行组织,以引导学生体验科学家探索的过程和科学知识形成的过程。

教学反思:

培养学生核心素养,需要让他们置身于各种复杂多样的真实情境,在有意义的任务和活动中不断实践、反思、质疑和讨论,学会整合、应用已有知识与经验分析、解决各种复杂和陌生问题。2019年8月29日下午,生物组皋磊老师在高二(6)班开设题为《生长素的发现》的开学第一课,全体生物组教师参与听评课活动。

皋磊教师将本节课教学目标分解为若干梯度,根据教学内容设置一系列符合学生认知规律的问题串,形成启发性、生成导向的学习任务。整节课以生长素的发现为线索,由科学实验为依据,通过层层设问,深入分析,最后得出结论。皋老师教学过程自然流畅,师生间互动亲切,课堂设计体现了教学逻辑。随后,生物组教师围绕“基于核心素养的大单元教学设计”这一主题进行了评课,展开了深入讨论。皋磊老师这节课以种子为线索,首次尝试大单元教学设计。通过观摩、评价及研讨,生物组教师逐步认同:基于核心素养的生物课堂的教学设计要通过大单元教学设计完成大概念教学。

为更好地驱动大单元教学,生物组每位同仁将继续以组内公开课的形式开展教学实践。