《生命活动的主要承担者——蛋白质》教学设计

一、教材分析 | |||

本节是必修1模块第2章第2节的内容,涉及氨基酸及其种类、蛋白质的结构及其多样性、蛋白质的功能等三部分知识,不仅是第2章的重点内容,也是整本书的重点内容之一。通过学习, 使学生明确蛋白质的结构多种多样,在生命活动中承担着多种多样的功能。学好本节可以为后面学习载体蛋白、酶、基因的表达等知识奠定基础。 | |||

二、教学目标和重难点 | |||

教学目标: 1、能够写出氨基酸的结构通式,说明氨基酸的结构特点; 2、说明氨基酸形成蛋白质的过程,概述蛋白质的功能; 3、模拟氨基酸脱水缩合过程,体验知识的形成过程。 4、认同蛋白质是生命活动的主要承担者,树立结构与功能相统一的生物学基本观点。 教学重点: 1、氨基酸的结构通式; 2、氨基酸形成蛋白质的过程。 教学难点:氨基酸形成蛋白质的过程。 | |||

三、学情分析 | |||

学生在日常生活中都接触过蛋白质,并且高一新生对感兴趣的事物具有强烈的探究欲望;但高一学生还没有学习有机化学,缺乏有关氨基酸和蛋白质的化学知识,细胞的分子组成又是微观的内容,比较抽象,给本节课教学增加一定的难度。所以,教学中教师可借助学生初中学过的甲烷球棍模型类比到本节的氨基酸的结构模型,帮助学生理解。 | |||

四、教学过程 | |||

教学过程 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

创设情境、导入新课 | 通过前面的学习,我们知道细胞中含量最多的有机化合物是蛋白质。 那我们日常的饮食中,有哪些富含蛋白质的食品?

由“大头娃娃”事件引入,提出为什么缺少蛋白质的劣质奶粉会严重影响儿童的身体健康?在生命活动中蛋白质有什么重要作用呢? |

学生根据生活经验回答:平时所吃的食物中,瘦肉、蛋、奶和大豆制品中的蛋白质含量比较丰富。 | 联系学生已有的知识和生活经验,创设问题情境导入新课 |

问题激思、 互动探学

| 探究一:蛋白质具有哪些功能? 展示图片,通过实例分析蛋白质在生物体内的具体功能。

提出问题:食物中的蛋白质能否被人体直接吸收利用呢?引导出氨基酸是组成蛋白质的基本单位。 | 联系实例归纳蛋白质的各种功能。

回答:蛋白质必须经过消化变成氨基酸才能被人体吸收和利用。 | 通过具体功能分析蛋白质,帮助学生理解是生命活动的主要承担者。 |

探究二:氨基酸有哪些特点? 1、展示三种氨基酸的结构式(甘氨酸、缬氨酸、丙氨酸),教师组织与引导: (1)组成氨基酸的基本元素是什么? (2)三种氨基酸在结构上有哪些共同点?又有哪些差别之处? (3)引导学生写出氨基酸分子的结构通式。 (4)引导学生归纳出氨基酸的结构特点。 (注意:教师拿出甲烷球棍模型进行类比,帮助学生理解氨基酸的空间结构) 强调:①R基决定了氨基酸的种类; ②氨基酸的判断依据:-NH2、-COOH、是否连在同一个“C”上。

2、【练一练】向学生展示四种未见过的化学结构式,课堂演练: (1)哪些是组成生物体蛋白质的氨基酸?(2)若是氨基酸,则其侧链基团是什么? |

对比三种氨基酸的结构式,说出组成氨基酸的元素,不同种氨基酸之间的相同与不同之处,并尝试写出氨基酸分子的结构通式,归纳出氨基酸的结构特点。

学生思考,并回答相关问题

|

激发学生积极思维,并在自主对比观察中培养学生获取信息、对信息整理加工形成结论的能力。

训练学生的知识迁移应用能力和养成团结协作的精神。 | |

探究三:氨基酸是怎样形成蛋白质的? 1、引导学生观察教材21页“由氨基酸形成蛋白质的示意图”,提问:从氨基酸到蛋白质大致有哪些结构层次? 2、课件演示:氨基酸分子脱水缩合的过程,导出脱水缩合、肽键、二肽、三肽、多肽、肽链的概念。 3、模拟活动:如果将氨基酸的结构通式比喻成一个人:躯干代表碳、左手代表氨基、右手代表羧基、两条腿代表氢、头代表R基。模拟氨基酸脱水缩合过程。 4、提出问题:两个氨基酸形成一条肽链,脱去几分子水?分子量减少了多少?形成几个肽键?至少含有几个氨基和羧基? 5、【画一画】 让学生自行写出三个氨基酸分子脱水缩合后形成的三肽化合物的分子结构式,并框出其中的肽键。

教师小结:以此类推,由多个氨基酸分子缩合而成的含有多个肽键的化合物,叫多肽(链状)。 6、【想一想】 教师创设情境,让学生思考肽链中的肽键数、脱去的水分子数与氨基酸个数的关系:

7、【课后思考】 设问:生物体中组成蛋白质的氨基酸约有20种,而生物界的蛋白质种类多达1010~1012种。20种氨基酸怎样构成种类众多的蛋白质呢?

|

观察,归纳出氨基酸组成蛋白质的大致过程

认真倾听,感悟氨基酸脱水缩合形成肽的具体过程

学生思考作答。

学生作答,生生互评、师生互评,强化对氨基酸脱水缩合过程的认识。

总结得出公式:⑴形成肽键数=脱去的水分子数=氨基酸分子数-肽链条数

学生尝试总结出蛋白质结构多样性的四大原因。 |

训练学生从图形中获取有效信息的能力。

通过动画演示将抽象的知识形象化,突破本节的重难点。

引导学生积极思维、主动探索和形成结论。 | |

总结新知,构建概念图 | 教师组织学生总结 | 回忆、总结、构建知识网络 | 构建概念图,形成体系。 |

【教学反思】

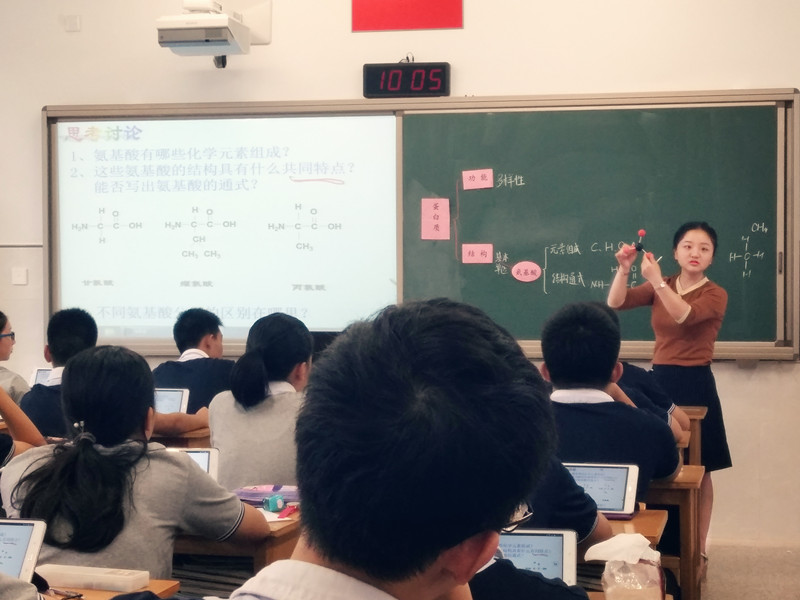

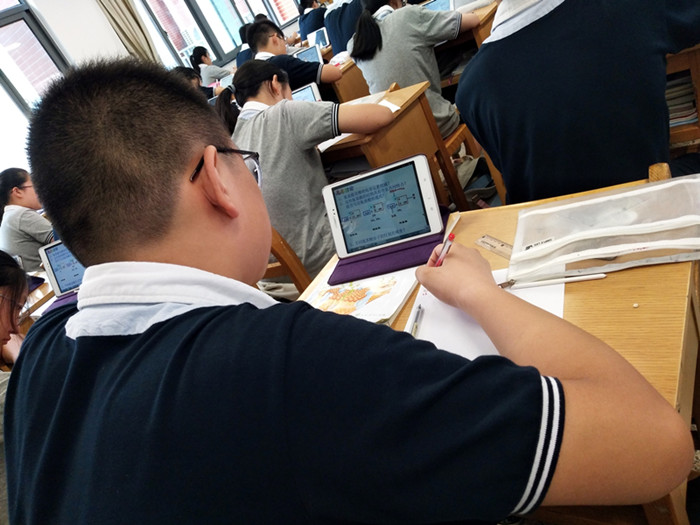

1、充分利用创新班的平板教学优势,课前推送给学生相关素材阅读、课上利用到平板的及时反馈功能(客观题统计以及主观题画图反馈)、课后又利用平板推送作业以及个别学生答疑。

2、“氨基酸的结构通式”是本节课的一个教学重难点,由于学生缺少有机化学相关知识,所以教学中我考虑到学生在初中阶段学过甲烷的结构,师父又建议我去化学实验室借甲烷的实物模型进行展示。课上通过甲烷的球棍模型类比到氨基酸,学生比较容易接受理解,进一步自主构建出氨基酸的空间结构,写出结构通式。这种处理方法体现了模型与建模的思想,有利于提升学生的科学思维,符合学科核心素养的培养要求。

3、在探究“氨基酸是怎样形成蛋白质的?”时,开展模拟活动:将氨基酸的结构通式比喻成一个人:躯干代表碳、左手代表氨基、右手代表羧基、两条腿代表氢、头代表R基,模拟氨基酸脱水缩合过程。通过动画演示和模拟活动将抽象的知识形象化,突破本节的重难点。

4、在思考氨基酸脱水缩合过程中的数量关系时,我没有直接把结论告诉学生。而是创设了一个情景:同样10个氨基酸,它们组成一条肽链、2条肽链和3条肽链时,脱去的水分子数和肽键数分别是多少?学生很快自主总结出其中的数量关系。这种处理方法体现了核心素养中的归纳与概括的思想,也收到了听课老师的一致认可。

【听课点评】

1、欧书记:整堂课效果较好。课堂上要多观察不同层次学生的反应,学生讨论活动还需再打磨;对于创新班,尝试借助技术手段对学生的预习情况进行了解,进一步分层教学。

2、皋磊老师:用于导入的“大头娃娃事件(2003)”可以换成学生更为熟悉的“三鹿奶粉事件(2008)”。另外,新授课教学一定要更严谨。比如本节课要跟学生强调“氨基”“羧基”和“肽键”中化学键的书写,第一遍就要让学生形成正确的观念。

3、史佳丽老师:本节课在探究“氨基酸的结构通式”和“氨基酸形成蛋白质的过程数量关系”时,丁老师的处理方法分别体现了科学思维中模型与建模、归纳与概括的思想,有利于培养学生的核心素养。另外,课堂上语言应该更加凝练简洁,尝试给予学生更多的思考空间和表达机会。