《自然地理环境的整体性》教学设计

【课标解读】

课标要求:举例说明某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用; 举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

课标解读:两条课标标准,属于了解、理解层次的学习水平要求。需要学生首先了解自然地理环境由哪些要素组成;其次了解组成自然地理环境要素之间关系如何,核心问题在于说明各要素间是如何进行物质与能量的交换的;第三要了解某自然要素在地理环境形成和演变中的作用,也即变化过程中环境的整体性。“举例说明”是课标要求的教学行为动词,因此,能够举出学生经历或者周边比较熟知的地理环境要素来分析会更加有效。

【教材分析】

“自然地理环境的整体性”是人教版必修Ⅰ第五章第一节内容,本节内容是对前面学习的大气、水、岩石、地貌等因素的一个整合,与第二节“自然地理环境的差异性”是并列关系,整体性是相对的,差异性是绝对的。本节内容在鲁教版教材中编排在第三单元第二节,第三单元的框题是“从圈层作用看地理环境内在规律”,可见理解地球圈层之间的物质运动和能量交换利于更好的理解整体性。

“整体性”是地理学的一个重要原理,特别是对必修三的学习有很大的作用,同时也为认识人类活动、正确分析人地关系打下基础。本节内容可以从三个方面来理解:一是地理环境各要素并不是彼此孤立的,而是作为一个整体存在,各要素在特征上保持协调一致,并与总体特征相统一;二是地理环境的各要素是统一演化的,某一要素的变化会导致其他要素甚至整体环境的改变,即具有“牵一发而动全身”的效应;三是某一地区环境的变化亦会导致其它地区的环境发生变化。

【学情分析】

从知识储备上看,高一学生已经掌握了自然和人文地理要素的基础知识,具备一定的分析能力;从能力培养上看,学生用地理思维方式探究解决问题的能力还不够,还需要教师的引导和点拨;从情感态度价值观上看,学生对于地理环境的整体性意识还不够强,需要不断加强感性和理性认识,并通过这种认识激发其内心、自然对社会等的强烈责任感。

【教学目标】

知识与技能:

1. 理解地理环境整体性的基本内涵;

2. 了解某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用;

3. 理解地理环境各要素的相互作用。

4. 能从地理环境整体性的视角分析一些自然现象。

过程与方法:

1. 通过生物循环、水循环、岩石圈物质循环等过程的分析,理解地理环境要素间进行着物质和能量的交换,形成了一个相互制约和相互联系的整体。

2. 结合实例分析,掌握由地理环境的各个地理要素共同作用,产生了地理要素自身没有的新功能。

3.通过对黄土高原过去、现在的分析,掌握自然地理环境具有统一变化、牵一发而动全身的特点。

情感态度价值观:

1.通过对黄土高原的案例分析,树立事物间是普遍联系的、是统一的整体的观念,培养学生理论联系实际、实事求是的思想。

2.通过对地理环境整体性的认识从而在日常生活中指导自己的行为,激发内心对社会对自然的责任感、使命感,并付诸于实践,从身边的小事做起约束自己、警醒他人。

【教学重点】

自然地理环境整体性的表现,理解自然地理环境具有统一变化、牵一发而动全身的特点。

【教学难点】

理解构成地理环境的各个要素共同作用,产生了新功能。并说明这些功能并非地理要素自身所拥有,而是通过要素间相互作用产生的。

【设计思路】

本课教学设计体现新课程理念,以讲述黄土高原的故事为主线,探讨黄土高原的过去、现在和未来,穿插思考和活动,引导学生层层深入理解地理环境的整体性,并形成正确的环境观。

【教学过程】

|

教学 模块 |

教师活动 |

学生活动 |

设计意图 |

|

导入 |

今天我给同学们讲一个故事,故事的主人公不是人,是一个地区,下面请大家根据这首诗来猜一猜这个故事的主人公是哪个地区? 投影:黄天厚土大河长,沟壑纵横风雨狂。千古轩辕昂首柏,青筋傲骨立苍莽。 |

学生根据诗的内容猜测主人公是哪个地区? |

讲故事的形式导入,激发学生的兴趣 |

|

教学 过程

过去篇

现在篇

未来篇 |

承转:同学们听到黄土高原脑海里会呈现出什么样的景象? 引导归纳:刚才同学们的回答无非有这样几个词语,千沟万壑、支离破碎、沟谷纵横等等,这些词语俨然已经成为了黄土高原的代名词,但黄土高原过去并不是这个样子的。 投影:我国古代文学名著《诗经》里,收集了一首春秋时期魏国的民歌《伐檀》,诗中这样唱到:坎坎伐檀兮,寘(置)之河之干(岸)兮,河水清且涟漪······ 提问:请同学们想象一下诗中所述的地区当时的自然地理景象是怎样的? 投影:黄土高原美景图。

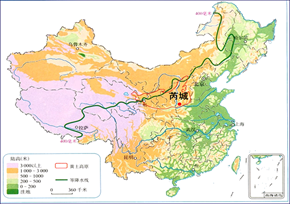

归纳承转:同学们刚才的回答与我投影的这幅图很相似,水肥草美,景色迷人,然而这跟我们今天故事的主人公有关系吗? 投影:芮城地理位置图。

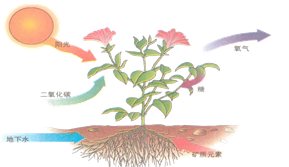

承转:魏国在今山西省芮城县东北,位于黄土高原地区。难以想象,当时的黄土高原竟是这样一番景象,是什么原因使得当时的黄土高原水肥草美呢,要弄清楚这个问题,我们先要了解自然地理环境的组成要素,请大家看课本。 提问:诗歌中提到的自然地理要素有哪些?这些要素是不是孤立存在的? 活动1:试画出一幅自然地理各要素的关联图?(展示学生绘图并举例说明某一要素对其它要素的影响) 引导归纳:刚才展示了几幅关联图,也让同学纠正了错误,大家画的都很好,事实上,自然地理环境的每一要素都是作为整体的一部分,这些要素通过水循环、大气循环、岩石圈物质循环和生物循环进行着物质和能量的交换,从而形成一个相互渗透、相互制约、相互联系的整体。 承转:要想形成水肥草美的景象,仅仅依靠各要素的简单叠加是不够的,各要素整合在一起并不是1+1=2的关系,而是1+1>2的关系,因为各要素相互关联会形成新的功能。 投影:光合作用图。

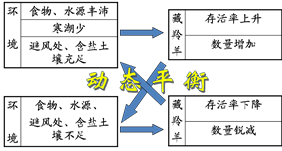

生产功能,即自然地理环境具有合成有机物的能力。 投影:藏羚羊数量与环境的关系图。

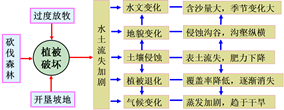

平衡功能,即自然地理环境具有保持性质稳定的能力。 承转:如此美丽的景象并没有持续多久。“坎坎”地伐呀伐!从周伐到秦,从汉伐到唐,从唐伐到······直到现在千沟万壑、支离破碎逐渐成为了黄土高原的代名词。 活动2:请尝试用“关联图”来说明“坎坎伐檀”使本地区的地理环境各要素发生的变化?(展示学生答案) 投影:黄土高原地理环境各要素变化示意图。

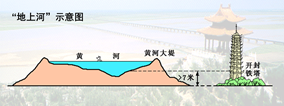

引导归纳:通过这幅关联图,我们发现地理环境各要素是统一演化的,某一要素的变化,会导致其它要素甚至整个地理环境的改变,即牵一发而动全身。 投影:伐呀伐!到了唐代大诗人李白笔下,春天变了样——“洛阳三月飞胡沙”。黄河在唐代刘禹锡的笔下成了“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯!”河南开封一段,河床几乎与开封铁塔同高,黄河成了黄涛滚滚的“地上河”。 播放视频:滚滚黄河。 投影:地上河图片。

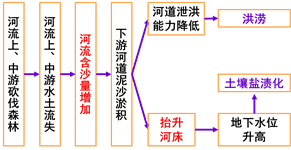

提问:1.请尝试用地理语言阐述黄涛滚滚“地上河”的成因。 2.黄涛滚滚“地上河”会对黄河下游地区带来什么影响? 投影:植被破坏对其它地区的影响图。

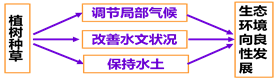

归纳承转:这幅图说明了某一地理要素的改变所影响的不仅仅是当地的地理环境,甚至会影响到其他地区的地理环境。前面提到的洛阳、开封并不位于黄土高原地区,但也因为黄土高原的水土流失受到了牵连,可见某一地区地理环境的变化,会影响其它地区的地理环境。 承转:我们故事中的主人公面临着许多问题,如何解决这些问题呢? 活动3:治理黄土高原可以采取哪些措施? 引导归纳:刚才一位学生提到了植树种草,一位学生提到了退耕还林还草,这两位同学都是从恢复植被的角度回答的,都属于生物措施。恢复植被有没有作用呢,答案是肯定的。 投影:植树种草带来的环境改变关联图。

承转:但是生物措施并不是万能的,事实上黄土高原地区一直存在着种树和种粮食的矛盾,再加上经常旱灾导致栽种的树木存活率较低,植被依然比较稀疏。还有其他措施吗? 投影:工程措施图。

|