教室座位编排对教学效果的隐性力量

教室不仅作为教学活动开展的场所,而且还成为直接影响教学效果的重要因素之一。高中阶段学生每天在学校的时间中,平均至少有六个小时是在教室的座位上度过的,这使得教室座位成为日常教学的最重要物理条件;但是人们往往忽视了这一因素。笔者以常州S高中为例,在年级内抽样调查了250名学生和部分教师对不同座位表的喜好及观点。

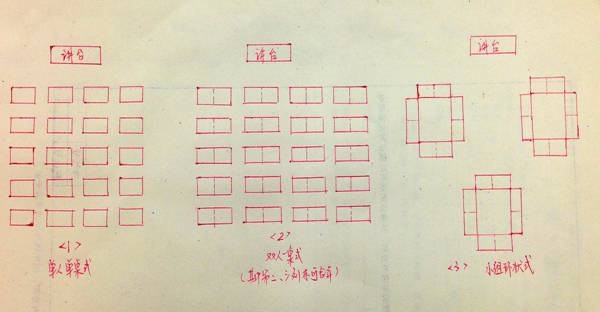

(上述图为调查表中三种座位编排图)

调查统计结果:

根据抽样调查发现,学生群体:支持(1)人数为52人,支持(2)人数为79人,支持(3)人数为119人;其中若分文科教学,学生支持(2)(3)人数较多;理科教学学生支持(1)(2)较多。教师群体:支持(1)人数为9人,支持(2)人数为10人,支持(3)人数为14人;其中选择(1)的多为数学和物理、化学老师;选择(2)的多为语文、政治老师。

一、座位编排形状对不同学科的影响---依托课程,灵活变化

矩阵式排列学生座位是我国目前编排学生座位最普遍的做法,这其中也存在两种方式:一种是两人为同桌,另一种是单人一桌独个排列,学生安排就座。这种编排方法可以适当留出走道,方便教师在教室里面走两动,检查学生的学习进展和提醒学生关注自己的学习;而其中两人一桌的形式以及单人一桌形式中的邻近座位之间容易形成相互影响。第三种环状编排方法很好地体现了教学过程中的民主性,有利于师生之间的平等交流和讨论。但是这种方式也有教学缺陷,高中教室能容纳的课桌有限,教师讲课过程中无法兼顾所有小组,部分同学在小组讨论中容易“搭便车”,甚至影响到其他同学的正常学习。

以语文、英语为代表的文科科目,上课内容一般为陈述性知识,是一种“是什么”的知识。在新课程理念下,过程生成性教学就变成教师教学、学生学习的主要方法,而这样的教学方法对培养学生的合作能力、情感态度价值观都有很大作用。由此,结合不完全调查数据,在上述三种图示座位形状中,(2)和(3)比较适合文科类学科教学。(2)较(1)在学生互相交流方面存在优势,通过思维的摩擦与碰撞,形成自身的学科观点和道德情感;(3)在特别需要学生交流讨论,共同完成教学任务的课堂中显示出独特的优势,学生情绪更加放松,交流障碍减少,建议文科类教师可以适当变换,采取此种座位形状。

以数学为代表的理科学科逻辑性比较强,知识前后之间的连接比较紧密,而数学学科对于练习的要求非常高,教师需要从学生作业上得到真实有效的练习反馈,因此课堂中的互动、授课影响便只是成为了数学学科学习的一个子因素。在调查中发现,理科类老师偏向(1)座位形状编排,这一定程度上避免了学生之间做作业的互相借鉴与模仿;同时,有利于学生自主完成作业,在日常学习中形成惯性考试模式。

另外在(1)和(2)的编排形状中,还有教室面积大小这一影响因素,若教室面积小则不适合单人座位,调查中学生表示,教师一般不愿意挤在两排学生之间走动,长而久之后排学生更没有机会与教师交流,在教师视线中处于“边缘地带”。

二、不同座位对不同学科成绩的影响---前后滚动,左右轮换

1、前后座位对不同学科成绩的影响

根据经验,我们一般认为坐在前排的学生离教师和黑板近,听讲环境比坐在后边的学生条件好,因而前排主要群体成绩应该比后排学生相应的显出优势。然而,首都师范大学曾经做过一项“座位位置对学生学业成绩影响的现实考察”,通过SPSS方差分析得出座位的前后对于语文、英语两个学科更加有关联,后排学生成绩明显比前中排学生成绩差;而数学学科的结论是座位与成绩之间并没有显著相关。基于上述对文科陈述性知识、理科程序性知识的分析,我们教师特别是文科类教师必须依托学科,进行座位的周期调整,在上课和评讲练习时多朝后排学生走动,从普通的教学行为做起,与后排学生拉近心理距离。

2、左右座位对不同学科成绩的影响

座位不仅前后排对学科成绩有影响,左右排作用也不可忽视。加拿大多伦多大学行为学家帕明教授在对“教室座位与学习效果”之间究竟有何有机联系进行的长达3年研究中发现:不同的教室座位可发展学生不同形式的思维。他指出:长期坐在教室左侧的学生,其听课时脑袋往往须转向右侧,故在数学、物理等以逻辑思维为主的学科中学习效果较好;相反,长期坐在教室右侧的学生,则常常须将脑袋转向左侧,故在语文、外语等以形象思维为主的学科中学习效果较好。因此,教师在充分了解学生学科优势的基础上,如何有效利用左右排位置成为一个值得思考的问题。

从上述前后、左右座位对不同学科成绩的影响可以看出,长期使学生在某一固定的座位上是不利的。我们通常采取从左至右的“螃蟹轮挪式”,一周更换一次座位,目的是保证每位学生都有机会在本学期做到正中间的位置,这是保证座位公平的有效措施,但是在公平的基础上,如何充分挖掘和利用前后左右的特殊座位作用来促进学生的学习,使得座位编排成为教室空间中一股有效的教学力量值得每一位老师思考。

( 常州市第三中学 徐 晴)